【余市】会津藩士と余市リンゴ (下)

「緋の衣」に託された想い

明治新政府によって会津降人の受け皿として下北半島に設けられた斗南藩は明治4年の廃藩置県と共に消滅します。わずか1年半の歴史でした。この時、数十人の人々が余市に渡りました。余市でも「逆賊」としての厳しい暮らしが続いていました。そうした彼らの救いとなったのがリンゴ栽培でした。そこには開拓使次官黒田清隆と会津移民との奇縁がありました。

■斗南藩消滅

下北半島の斗南藩に移った会津人の前途も多難でした。新明治政府は移住者は謹慎先から着の身着のまま来たものが多く、釜ひとつ持っていない者がほとんどでした。そのために生活は新政府が支給した扶助米金によっていました。移住が一段落するとすぐに冬を迎え、自活の道を探りましたが、困難を極めました。それでも斗南藩は100戸ほどの人員を割いて、支配を命じられた蝦夷地の歌棄(寿都)・山越(八雲)に移民を出しました。

厳しい冬を乗り越えて明治4(1871)年の春になりました。自立の道を模索し始めた明治4(1871)年7月、廃藩置県の詔書が下され、斗南藩はわずか一年あまりで消滅してしてしまいました。斗南藩は斗南県となり、さらに弘前県、青森県と目まぐるしく変わり、県庁は会津士族に「どこにでも勝手に行くよう」とわずかな手切れ金を支給します。これで斗南藩はまったく霧散します。このうち55戸が斗南より余市に移りました。

■余市移民の血判状

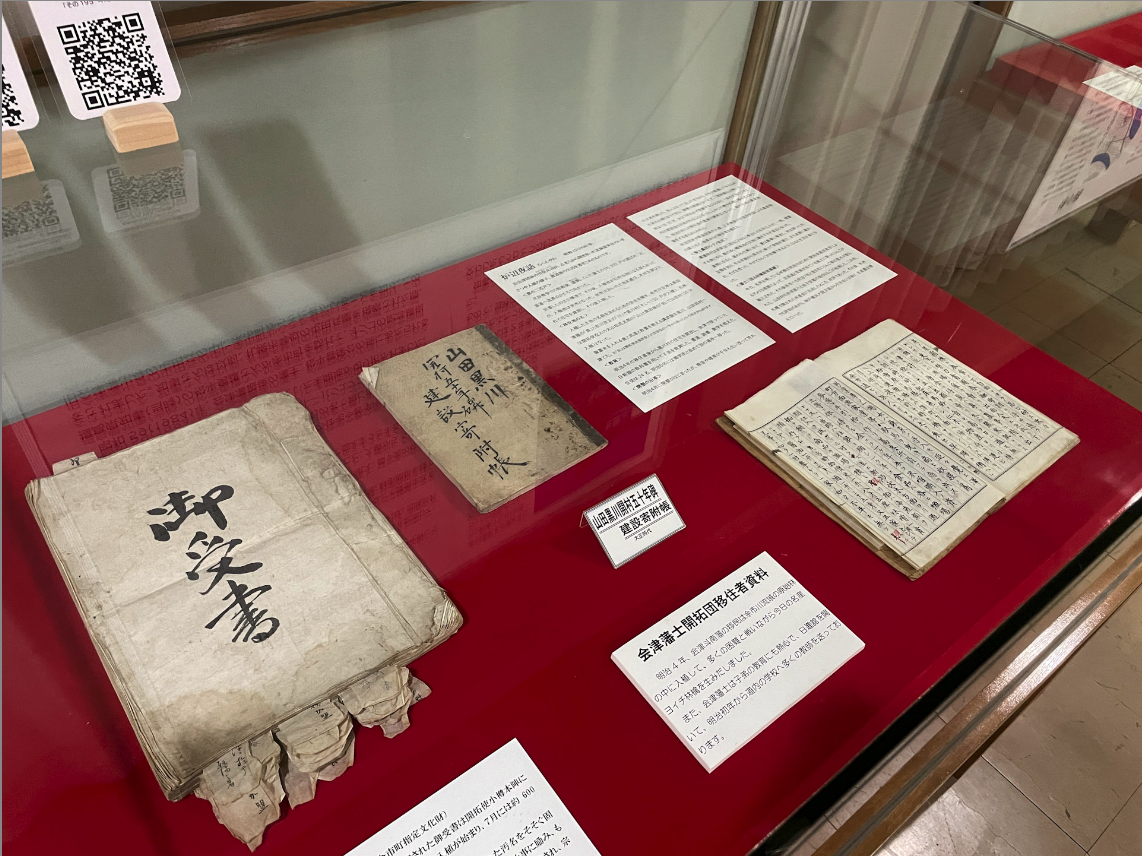

さて黒田清隆による樺太移住計画のために一時滞留場所として余市に移された会津移民は、『御受書』と題した請願書を開拓使に提出しました。これには226名の名前と血判があることから「血判状」とも呼ばれます。そこには、次のような誓いの言葉が認められていました。

別紙御規則に随い実効を以可奉天恩之処方一御法度に背き産業等を惰り候輩は厳科料可仰付趣奉畏候

北海道からさらに北の樺太に移ることも天恩である、として潔く命令に従おうという決意が見えます。

会津移民が入ったのは余市のシュプントと呼ばれていた余市川の両岸です。『炉辺夜話』という会津移民二世の川俣兵司が残した記録によれば「人跡稀ナル蝦夷ノ地、幾千年斧絨ヲ入レザル大木、天ヲ磨シ、荊棘蔓リニ深ク熊笹繁茂シ……」という原生林でした。

この時、余市に移った会津移民の数については諸説ありますが、おおよそ200戸・700人程度とされています。

余市町水産記念館に展示されている『御受書』ほか移住関係資料。

ちなみに「余市町水産記念館」は北海道百年事業により建てられました。

■黒田清隆への感謝

会津移民には開拓使から3か年分の扶助が与えられました。この間に農地を開けということです。入植地に落ち着くと会津移民団は宗川熊四郎を総取締役に選び、200戸を6か村に分け、さらに5戸を一組とする組織を整えました。

余市川の西岸を黒田清隆の「黒」と総取締役宗川の「川」をとって「黒川」とし、東岸を同じく黒田長官の「田」と権判官大山莊太郞の「山」をとって「山田」としました。いかに会津移民が黒田清隆に感謝したかをうかがわせるエピソードです。

会津移民には各戸の裏手に間口2間(200坪)ほどの土地が与えられ、河岸道路に沿って並びました。北海道で開拓入植者が自活するには5町歩もの面積が必要とされていましたから、あまりに狭い面積です。もともと樺太に移るための仮住まいであっためこのような面積になってしまったのです。このことは後々まで会津移民を苦しめました。

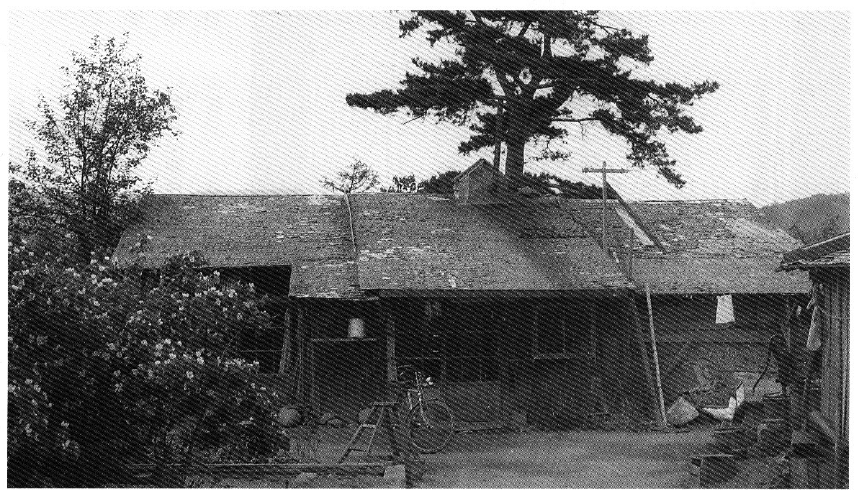

昭和40年代まで現存していた会津移民住居①

■総取締役 宗川熊五郎

移民には開拓使から3年間の扶余が与えられました。巨木の林立する密林の開墾は困難を極め、扶余支給中にも多くの脱落者が出ましたが、扶余期間が終わるとさらに多くの転出者が出ました。『余市農業発達史』はこう伝えています。

朝敵の汚名を受け、身は北の涯にいる。現実は厳しかった。食糧がないのである。今日一日のための生活の糧を求めねばならなかったのだ。漁期が近づく。藩士農民にとって、人に頭を下げて漁の出面をすることは、屈辱以外の何物ではなかった。それでも彼らは農夫になり、漁夫にならねばならなかった。浜の網元目当てに大豆売りに行った藩士が「買って欲しい」と触れ込む勇気がどうしても湧かない。家の周りをぐるぐる歩き続けたという。

士族としてのプライドの高い彼らにとって耐えられない生活であったとことでしょう。多くの転出者を出しながらも、崩壊せず一村としてまとまったのは、総取締役に選ばれた宗川熊五郎の力でした。『余市農業発達史』は二世である細谷道之助のこんな証言を紹介しています。

私は物心ついた頃でも、親父連中は夜になると集まって、毎晩のように会津の話に花を咲かせ、一度帰ってみたいとか、金ができたら引き上げたいとか、話し合っていたのを記憶しております。慣れの仕事と望郷の念やみがたしといったところですが、団体の名簿筆頭人である宗川熊五郎という人がよく団員を励まし、指導したのでどうにか皆定着するようになったそうです。

■神道と会津移民

会津移民に与えられた土地は肥沃でしたが、いかんせん面積が狭すぎました。それでもどうにか暮らしが立ったのは、北海道有数の漁場である余市港に近かったからでした。しかし、明治20(1887)年代には200戸あった会津移民はわずか40戸余りにまで減ってしまいました。

残った人々の支えとなったのが宗教としての神道でした。会津移民は全員が神道を宗旨としていましたが、そこには会津の置かれた厳しい立場がありました。これは『余市町史4』が引用する『維新残影』(近藤良介)の一節です。

村から死者が出て、葬式を頼んだところ、豪勢な親方衆を檀那にもつ寺側から、「朝敵の葬式は引受けられぬ」と断られ、どこまでもつきまとう朝敵の汚名に切歯しなければならなかったのである。

やむを得ず、会津衆は悉く改宗して信徒になり、元二百石の在竹四郎太が国学にすぐれ、神葬祭にも心得があったので、これが葬祭をつとめた。在竹は入植早々から副戸長に任命されていたが、後に郷社稲荷神社(現余市神社の前身)の神官に就任した。

神社行政の改革により、郡に郷社を置き、必ず祠官を常任させることになったが適格者がなく、請われて在竹が就任したもので明治8(1875)年3月からおよそ30年間奉仕して余市で生涯を閉じた。

■黒田清隆のリンゴ

移民団の苦境を救ったのもまた黒田清隆でした。開拓使次官となった黒田は、明治4(1871)年に北海道開拓のモデルをアメリカに求めて渡米して、現職農務局長であったホーレス・ケプロンの心を動かしました。そしてクラーク、ライマン、ダン、クロフォードなど多くの技術者を招くのですが、アメリカから人材とともに多くの農産物の種子などを持ち帰ります。これらを東京と七飯に官園を設けて育成しました。

黒田が持ち帰った中にリンゴがありました。黒田が持ち帰ったリンゴの苗木は、東京と七飯の官園で育てられてから、御雇外人ベーマーの計画に従って明治7(1874)年から11年まで道央・道南の主要地に配布されました。

しかし、多くの農民は「リンゴ」という果実をまったく知らず、苗木を与えられたものの、どうして良いのかわからず、ほとんどが放置されてしまいました。しかし、黒田次官に対して大恩のある余市の会津移民だけは、これを大切に育てたのです。

明治12(1879)年、山田村赤羽源蔵のリンゴ「19号」(緋の衣)と金子安蔵の「49号」(国光)が実を結びました。北海道における民間リンゴ栽培の始まりです。明治13(1880)年に札幌で開かれた農業博覧会に余市リンゴを参考出品したところ評判を呼び、小樽方面で高値で売れ、リンゴ栽培の発展の契機となりました。開拓使も積極的に栽培を後押しし、余市のリンゴ栽培はどうにか軌道に乗っていきます。そこには余市リンゴ購買販売組合の初代組合長小栗富蔵の大きな功績がありました。

小栗富蔵は安政元年会津藩士小栗元右衛門の長男として生まれ、藩校で和漢の古典を学びました。会津戦争では会津城の籠城も経験しています。その後父と共に余市に移住しました。以下は『余市農業発達史』の紹介です。

富蔵は移住藩士の中でも開拓の難事業によく励み、早くより成功者の一人と知られた。リンゴ栽培が有利であることをみとめた富蔵は、熱心にこれを推奨し、自らもその栽培の範を示した。しかし、移住藩士の中には、刀を鍬に持ちかえた開拓の苦難にうち勝てず、業半ばにして償わずその経営を廃するものが続出した。

このような一大苦境に遭って、富蔵は少しも初心を変えず、不撓不屈の精神をもって有志を説き、余市リンゴ購買生産組合の設立に尽力した。富蔵は推されて組合長となり、全力を傾けてウラジオストックへの直輸出の道を講じた。これがようやく活況を呈すると、さらに進んで本州各府県への販路拡張のため大いに尽力することとになる。富蔵のこの奔走があり、余市リンゴの名声がとみに高まった。

全盛期の余市リンゴのラベル。中央下のラベルには「緋衣」の文字が見える

■余市リンゴの発展

明治12(1879)年、秋田の松ヶ崎藩(2万石)の家老・高山源蔵が領民15名を引き連れ、余市に入りました。余市川両岸には会津移民がいたので、さらに山田村の奥地、仁木に近いところを開拓します。高山はすぐれたリーダーで計画的に開墾を進め、連れてきた団員もすぐれた技能を発揮しました。

高山もリンゴ栽培の可能性に早くから注目し、移民団に栽培を奨励しました。先住していた会津と秋田団体はよきライバル関係となって、互いに刺激し合いながらリンゴ生産を拡大させていったのです。

このようにしてリンゴ生産は拡大し、明治20(1887)年代には作付面積54・8町、生産高52万5500斤に達します。文明開化による生活の洋式化によってリンゴの需要は広がりました。植え付けてから12〜13年経った果樹園の収穫は、普通農産物に比べて20倍以上の収益があるといわれ、この時期になってはじめて会津移民たちの生活は安定していったのです。その様子を『余市農業発達史』から三宅権八郎を例に紹介します。

弘化5年、福島県会津若松で生まれ、戊辰の役後、3年間高田城に謹慎を命じられ、のちに斗南藩士となった。権八郎の伯父は会津藩士で200石の禄をはんでいたが、明治4(1871)年に余市に入植した。熱心に開墾したが、不幸にして成功を見ることなく翌年8月、困難な開墾事業の疲労がかさなり病に倒れた。

権八郎は伯父の遺志を継いで家族3人と共に山田村に来住した。ときに17歳であった。入植したのが冬を間近に控えた10月中旬で、農作物の収穫は思うに任せなかった。未開の地山田村は余市河畔に丈九尺の地竹が密生し、アカダモ・ニレなどの密林地帯であった。交通も不便で一ケ所あった余市川の渡舟場から道なき道をかきわけ、日用品を買うため12キロの大川町まで出るのに1日がかりであった。また、鹿・兎が群をなし、農作物をことごとく荒らしたため、食糧にも窮し、苦境に陥った。しかも資金は乏しかったから困窮は酷いものであった。権八郎は少しもひるまず、初志を変えることなく同志を激励した(略)。

明治20(1887)年、権八郎はリンゴの栽培をはじめ、また未開墾地3万坪の貸し付けを受けて成墾地耕作のかたわらこれを開墾した。明治39(1906)年頃に権八郎が所有していた土地は、畑9町、果樹園4町歩。リンゴの樹数は約2000本。余市リンゴ組合や農会の設立に率先奔走して、農会長に押され、その後名誉会員、町議会議員も務めた。老齢になっても果樹の手入れを熱心につとめ、リンゴ栽培家として著名であった。昭和10(1935)年に93歳で没した。

余市町吉田観光農園に現存する日本最古のリンゴ樹『緋の衣』の原木②

■余市と会津若松の「緋の衣」

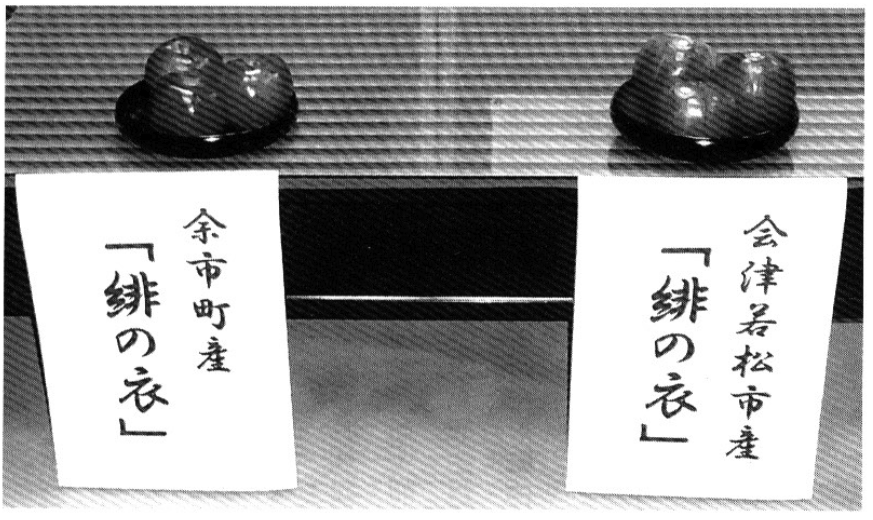

平成27(2015)年10月14日、福島県会津若松市で余市町と会津若松市との「親善交流都市提携」が結ばれました。市長室にはそれぞれの市町で収穫されたリンゴの「緋の衣」が飾られ、式典に花を添えました。

式場に飾られた両まちの「緋の衣」

余市で初めて実ったリンゴは19号と49号と名付けられたアメリカ産の品種でしたが、19号が「緋の衣」、49号が「国光」と名付けられました。「緋の衣」は幕末に京都守護に任じられた松平容保が孝明天皇から「緋の御衣」を賜ったことにちなむものです。

余市の「緋の衣」は長く余市のリンゴ生産を支えましたが、昭和40(1965)年代に入ってデリシャスに取って代わられ、姿を消していきました。そうしたなかで会津若松市の「会津平成りんご研究会」が「緋の衣」に着目。先祖ゆかりのリンゴを育てたいと余市から苗木を移植して育てました。これが実って親善交流都市提携に花を添えたのです。

会津若松市の本田屋商店が復活させた「緋の衣」からジュースをつくり商品化した③

現在会津地方では年間およそ1トンの「緋の衣」が生産されているそうです。

https://hondaya.jp/2023/05/23/hinokoromo/

【主要参考文献】

①『余市町史4 明治1』余市町 2017

『余市農業発達史』余市教育研究所1968

『青森県市』青森県 2018

『むつ市史』むつ市 1986

②日本商工会議所「日商AssitBiz」https://ab.jcci.or.jp/article/46109/

③「本田屋商店」公式サイト https://hondaya.jp