【栗沢】山田勢太郎———報徳思想による村政

荒廃した地域を復興させることで多大な実績を上げた江戸後期の農政家二宮尊徳の思想は「報徳思想」と呼ばれます。人を寄せ付けない厳しい自然を開発する北海道開拓では、はやくから二宮尊徳の手法が着目されてきました。栗沢(現岩見沢市)の開祖である山田勢太郎は、報徳思想によって開拓を行い、自治功労者として全国に知られました。

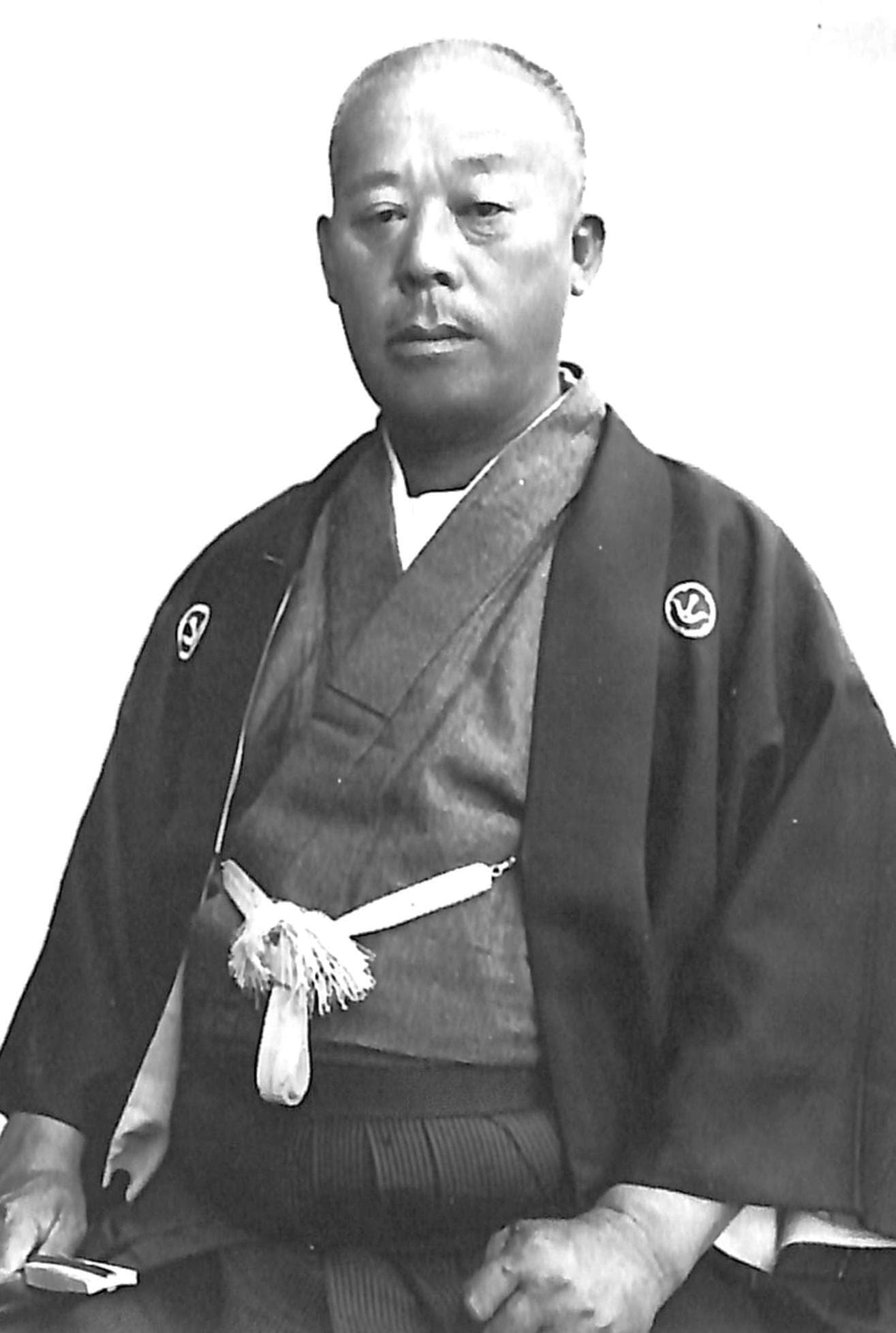

山田勢太郎①

■北海道開拓を志す

山田勢太郎は、慶応3(1867)年6月1日、和歌山で生まれました。父は紀州藩の寺社奉行の山田甚之亟、母は紀州第一の薙刀の名手として知られた久乃です。

恵まれた家に生まれましたが、明治維新による廃藩置県により家禄を失ったばかりか、14歳の時に母を、続いて16歳の時に父と死別。弟妹とともに義兄である岡道亮方に寄寓することとになりました。

岡道亮は、明治10(1877)年に慶應義塾に入塾。後に同塾の数学教員となりました。一方、勢太郎は、明治18(1885)年2月に和歌山師範学校を卒業し、県下の小学校で児童教育に従事します。

慶応塾義の教授であった岡道亮は、北海道に強い関心を寄せていた福沢諭吉の影響から北海道開拓の志を抱きます。これを義弟の山田勢太郎に話すと、かねてから勇躍の志を持っていた勢太郎は共感して、二人で北海道開拓計画を練ります。

二人は北海道に渡って道庁および空知郡役所に足繁く通い、明治23(1890)年、幌向川左岸に5万坪ずつの払い下げを受けました。勢太郎は明治23(1890)年3月に教職を辞めて渡道しました。この年、勢太郎は24歳でした。岡道亮も新渡戸稲造の紹介で北海中学校(現北海高校)の数学教員になって北海道に渡ります。

この頃の栗沢は、まさに北海道の最深部。人を寄せ付けない太古の密林でした。当時中空知では月形と三笠に集治監が置かれ、滝川から江部乙、納内など屯田兵村が続々と設置されて急速に開拓が進んでいた中で、栗沢地区だけが取り残されたような状態でした。

かの松浦武四郎も踏み込まず、アイヌの人々が定住した痕跡もないという奥中の奥。古くから親しまれたアイヌ語地名もなく、珍しく栗の天然林があったことから「栗沢」と名付けられましたが、殖民区画開放と同時に入植した勢太郎は、栗沢に定住した記録に残る最初の人類でした。

二人の農場は両人の姓をとって「岡山農場」と名付けられました。経営は勢太郎があたることになり、3人の小作人と共に入植しましたが、その苦労はとても言葉で表すことはできません。しかし、若い勢太郎はさまざまな困難を乗り越え、着実に開墾を進めていきました。

■二宮尊親を訪ねる

勢太郎はさらに小作人を入れて農場の拡張に努めますが、当時の栗沢は石狩川の支流が多く流れ込む場所で、毎年のように水害に悩まされます。

そうしたとき勢太郎は、十勝の

豊頃の二宮部落で、尊親を先頭に報徳精神を支えにしている人々の姿を見て勢太郎は感動し、進んで報徳の教えを受けました。

勢太郎は「天地相和して万物生じ、夫婦相和して子孫生じ、貧富相和して財宝生ず」「『和』をもって生々発展の根本とし、人道は至誠をもって勤労・分度・推譲の実践を旨とする」という報徳の教えに感動して報徳思想の熱心な信奉者となりました。

この後、中央報徳会の機関誌『斯民』を精読して理解を深め、報徳の教えを生活信条として、公私に渡って実践に努めました。

■初代村長に推される

名望家であった勢太郎は、移住した年の10月、早くも幌向地区の総代人に推され、村政に参画することとなりました。明治25(1892)年に栗沢村が設けられ、明治28(1895)年に岩見沢・幌向・栗沢3村の境界が画定し、岡山農場は栗沢村に属することになりました。明治30(1897)年、栗沢村にはじめて戸長役場が設置されると、31歳の勢太郎は総代人に推されます。そして明治39(1906)年に栗沢に二級町村制が施行されると、村会議員に推されました。

そして明治42(1909)年に栗沢が一級町村に昇格し、官選であった村長が選挙で選ばれることになると、村民挙げての推挙から初代村長に選ばれました。この時の栗山町の人口は9579人に達していました。

村長となった勢太郎は農場経営を長子利忠に委せて市街に転住し、村政に専念します。そして報徳精神による村づくりをすすめるのです。

『栗沢町史』(S39)は、後年、勢太郎が旧知の高井幸次郎に語った次の言葉を残しています。

「僕は二宮尊徳翁の崇拝者です。今後の村治上に、その教義の至誠・勤労・分度・推談を反映せしむる考えです。ゆえに物質方面のことは今も昔の如く奮闘努力しますが、なおこの上に精神方面、すなわち心田の開発に全精力を集中します。ことに青年指導に最重点をおく」

■7つの業績

山田勢太郎の村政は昭和6(1931)年6月5日に急死するまで22年に及びました。『栗沢町史』は次のように勢太郎の7つの業績を挙げています。

①青年団体の指導

明治42(1909)年7月村長に就任し、翌月10日早速各部落青年会員を集めて第一回大会を催し、全村青年会の組織を整備し、「団員修養要綱」「団員規範」を制定し、本団および支部の年度行事を定めて強力に実施したが、会長としての村長は名実ともにその先頭に立って指導激励につとめ、輝やかしい男女の青年団をつくりあげたのである。

②村長・吏員の勤務状況

山田村長は「村民は主人・吏員は公僕」という観念で、自から朝は早く出勤し、退庁時刻後も残って事務に精励し、日曜・祭日も休むことは少なく、また村長席を受付に設けて来庁者に直接面接し、即決即行主義によって村民の便を図った。したがって吏員もこれにならい精勤した。

かつて空知支庁視学の西川菊蔵は次のような話をした。「山田村長は支庁に来ると各課をまわって用事をたしていたが、課長あたりが夏の暑い日に扇を出してあおいでいると、『百姓は今日も扇子を使わないで働いているだろう。課長さんが机に座って扇子を使っているようではだめだめ』と必ずやじったものだ。それ以後、山田村長の姿が見えると急いで扇子を隠していた」と。

③村会

選挙にあっては、競争などはほとんどなく、各部落の協議によって徳望家を選出するのが通例であった。村会も政党政派や私情にとらわれて議論するようなことはなく、皆公正な立場で協議し、平穏談笑の内に迅速に会談を終えるのが常であった。

④納税奨励

村長に就任以来自身で部落をまわって講演、講話を行い、青年団、小学校を通じて納税観念の普及に努め、また納税組合の設置を勧奨し、優良組合および個人の表彰を行なうなど、納税奨励に努力したので、炭山地および市街地を除いた部落の成績はつねに優秀であった。とくに昭和2(1927)年から同4年までの3カ年の成績は国税100%、地方税99%という優良なものであった。

⑤基本財産の造成

村会議員の協力を得て、現金・有価証券の蓄積のほか、明治45(1912)年から大正3(1914)年の間に、数回にわたって山林1200余町歩を買収し、農耕適地には小作人を入れて開墾し、耕作不適地には人工造林を実施するなど、基本財産の造成に努力した。

⑥道路の維持改良

道路愛護観念の養成に意を用い、部落住民や青年団員の自発的共同事業によって維持改良が実施され、村としてはわずかな奨励金を支出するだけで、他町村に例のない優良道路をつくり、大正10(1921)年以来道庁の土木奨励規程によって8部落が長官より表彰を受けた。

⑦産業振興

丘陵地農業振興に意を用い、大正14(1925)年村会の譲決を経て、丘陵地モデル経営農家を選定し、毎年1戸200円ずつを村費より助成して5か年継続指導を実施し、丘陵地経営の改善に努力した。

また自作農創設のためには、資金の融資を受け、これを転貸して、小作人の地主の土地を買収させ、昭和2(1927)年より6年まで植民社、必成社および岡山農場の小作人36戸、86町歩余を自作農とした。農業その他生産業の改良発達を目的として、共同作業利用に要する施設の建設、展覧会・品評会の開催・奨励金の交付などを実施し、また月寒種畜場より種豚6頭・種鶏22羽を払い下げ、これを養豚組合および養鶏組合に貸し付けて、優良種の増殖につとめた。

平成時代には、地方分権改革が提唱され、住民に開かれた行政のさまざまな試みが行われますが、山田勢太郎の村政には、今の時代に通じるものが多く驚くばかりです。ワンストップ窓口である「すぐやる課」や首長室の開放などの事例は多く聞きますが、村長の机を窓口に置いた事例はさすがに聞いたことはありません。

山田勢太郎は名村長として全国的に知られ、全国町村会では大正10(1921)年2月の創立当初から常任監事を務め、北海道町村長会の設立にも尽力しました。

昭和5(1930)年4月26日に、山田夫妻は自治功労者として宮中観桜御宴に参列する栄に浴し、同年11月には青年教育功労者として文部大臣から表彰されています。

山田勢太郎は昭和6(1931)年6月5日に病で急逝しますが、葬儀には8000人もの会葬者が訪れ、弔辞は北海道長官の池田秀雄をはじめ、日本赤十字社総裁の徳川家達、立憲民政党総裁の若槻礼次郎ほか全国町村会長など全国各界から600通に及びました。明治末から昭和初期にかけて、いかに山田勢太郎が大きな存在であったかを示すものです。

栗沢町の山田勢太郎像②

■エピソード

最後に『開拓につくした人びと 第4 (ひらけゆく大地 下)』に掲載された勢太郎の人柄を示すエピソードを紹介します。

幌向の密林地帯に入植した年のこと。空知集治監から無期懲役の囚人3人が脱獄するという事件が起きた。

このうわさを聞いた近在の住民は、不安と恐怖とにおおのき、たがいに警戒を怠らなかったが、ある夜、正太郎一人が住む草小屋に、突如日本刀をひらめかした凶漢が侵入し、荒なわで山田をしばりあげて「有金全部を出せ」と迫った。山田は泰然自若として「草分けの時で多くはないが、左すみに重ねてある本の三冊目に5円紙幣があるから持っていけ」と伝えると、凶漢はかたわらにあった大小の大刀と紙幣を奪って立ち去った。

3人の凶漢は、江別方向に向かって逃げたが、江別川にかかっていた橋には、急を聞いて駆けつけた集治監の監視が見張っていたので、ついに橋の上で切り合いとなった。その一人は片腕を切り落とされて捕らえられ、他の二人は、今はこれまでと川に飛び込んで逃げうせた。だが、この二人も捜査の網をくぐることができずに再び捕えられて鉄窓のもとにつながれた。

それから30数年を経過したある年のこと、キリスト教の伝道に歩いている多胡寅次郎という人がいた。ある日、空知農学校に熱心なクリチャンとして知られる蠣崎知二郎校長を訪れて、「わたしは過去に凶悪犯罪者として永く監獄に入れられていて、特赦によって21年目に出獄した者ですが、獄内の教化でキリスト教を深く信仰し、今では洗礼を受けて、浅草で足袋屋を営むかたわらキリスト教の伝道に歩いています」といって自己の信仰について語った。

その話のなかで「わたしは市来知にあった空知集治監にいたころ、脱獄していろいろ悪いことをしたが、いまでも記憶に残っているのは、幌向川ぶちの山田という青年を襲ったとき、その青年の剛胆沈着な態度には、こちらが圧され気味であった」と述懐した。

蠣崎は、「その人は山田勢太郎といって、いまは栗沢村の村長で、名村長の名の高い人だ」と、その人物の業績などについて話して聞かせると、おりをみて一度お詫びしたいと言って立ち去った。

後日、このことを知った清太郎は、非常に喜び、更生した彼と大いに語り合いたいと願ったが、彼はついに現れなかった。この話は、長くこの地方の語り草となった。

【主要参考文献】

『栗沢町史』S39

『豊頃町史』S46

北海道総務部文書課 編『開拓につくした人びと 第4 (ひらけゆく大地 下)』1966・北海道

尾崎照夫編『北海道報徳の歴史』1985・北海道報徳社

①岩見沢市公式サイト https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/hisho/sitte/ayumi/11431.html

②日本の銅像探偵団 https://douzou.fortunastella.com