【網走】網走神社の創建

藤野家の私祠から北見国一之宮へ

道内の主要神社の由来を紹介して、初詣の参考にしてもらおうという北海道開拓倶楽部の元旦企画は6回目で網走神社を取り上げます。網走市の網走神社は文化9(1812)年の創建という歴史を持ち、「北見国一之宮」として地域の崇敬を集めてきました。全国で唯一厳島神社御分霊社とも言われてきました。歴史の浅いと思われるオホーツクで、この神社はどのような由緒を持っているのでしょうか?

網走神社①

■斜里場所の創設

かつて網走は北見と呼ばれていました。さらに北見は松前藩の宗谷場所に含まれ、宗谷場所は西蝦夷地となっていました。米の獲れなかった蝦夷地を支配していた松前藩は、家臣に漁場の支配権を与えて知行の代わりとしていました。しかし、交易が拡大するに従い場所経営における商人の力が大きくなり、やがて知行場所はまったく商人に任されるようになります。これを松前藩独自の場「所請負制」と言います。

網走を含むオホーツク地域に宗谷場所が開かれたのは貞享(1684〜1687)年間とされています。この宗谷場所は宝永3(1706)年から能登商人の村山伝兵衛が留萌場所と併せて請負っていました。この後、いったん松前藩の直捌となり、安永4(1775)年から飛騨屋久兵衛の経営となります。しかし、飛騨屋は宗谷場所の経営を村山伝兵衛に孫請けさせていました。

寛政元(1789)年に「クナシリ・メナシの乱」が起きたことで松前藩は、その責任をとらせるために飛騨屋から宗谷場所の支配を取り上げたほか、道東地方の支配を強めるべく、広大な宗谷場所を樺太・宗谷・斜里場所に分割します。そして網走は斜里場所に含まれることとなりました。斜里場所は松前藩の直捌でしたが、すぐに藤野喜兵衛、恵比須屋西川潤兵衛、坪田佐兵の3人が協働で請け負うことになりました。そして文化12(1815)年からは藤野喜兵衛の一手請負となり、これが明治維新まで続きました。

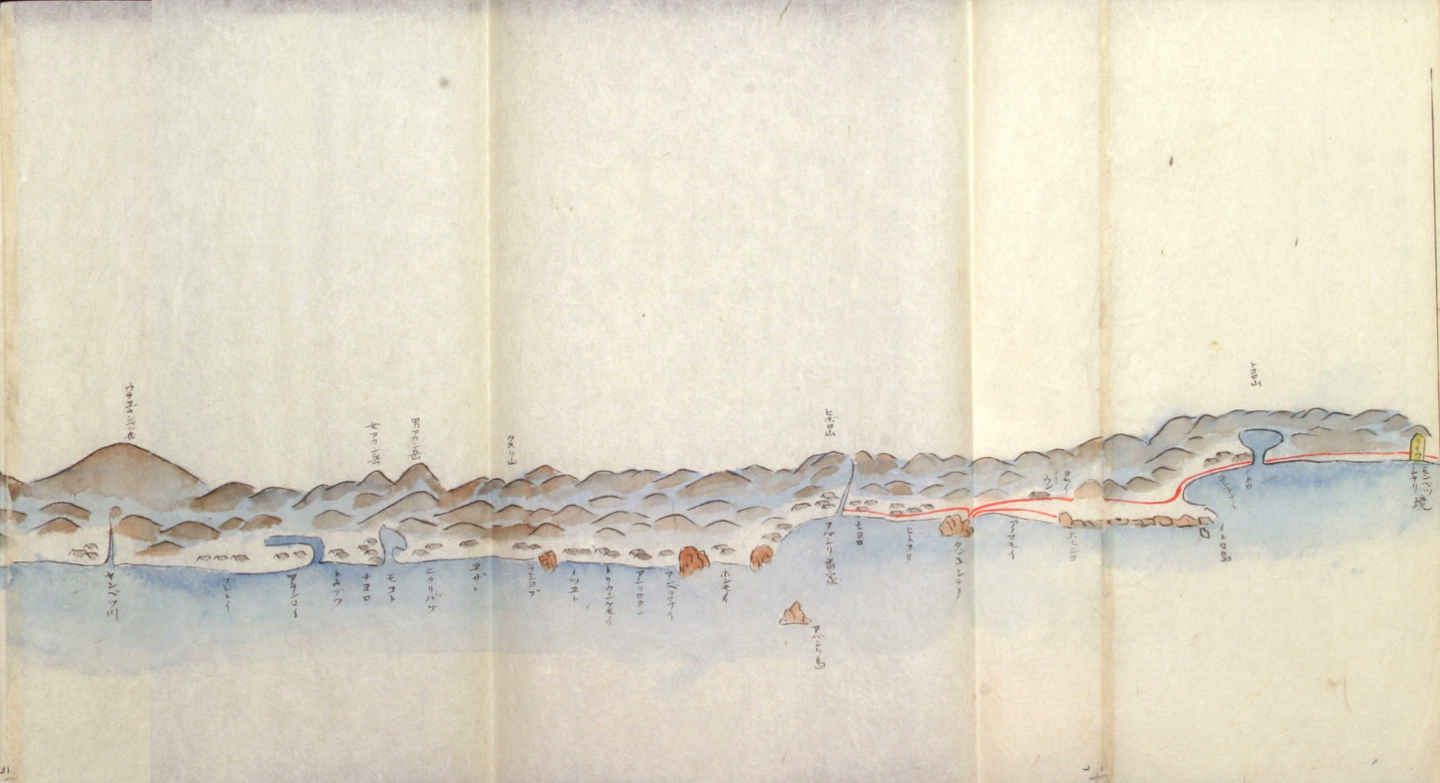

安政4(1857)年の網走②

■藤野家の隆盛

この時の藤野喜兵衛は6代目で、商才に恵まれ、全日本の長者番付に挙げられるほどの富を築きました。藤野家はもともと近江国(滋賀県)愛知郡下枝村から起こった近江商人です。4代目四郎兵衛の2男に生まれた喜兵衛は、親族であった萬屋増蔵方を頼って天明元(1781)年に12歳で松前に渡り、同家で奉公をして寛政12(1800)年に物産運送売買を生業に独立します。(※北海道で場所請負商人としての地盤を築いたこの藤野喜兵衛を藤野家初代とするものもあります)

伝兵衛は商才に恵まれ、店は繁盛して大小の舟7隻をかかえるまでになりました。喜兵衛の念願は場所請負商人になることで、文化3(1806)年にはじめて余市場所を請け負うと、文化5(1808)年には前述のように宗谷と斜里を西川、坪田と共同で請け負い、後に単独で経営します。

松前藩は安政4(1857)年に復領して松前に戻りますが、伝兵衛は藩の信頼が篤く、復領とともに御用達となり、苗字帯刀が許されました。そして利尻・礼文場所を経営に加えると、安政9年に子どもがいなかった兄の藤野四郎兵衛の跡を継ぎ、6代目藤野四郎兵衛を襲名しました。本家の事業をも総覧するようになり、ここに一代藤野王国が築かれることになります。本拠とした福山には石造土造の蔵が28も並び立つ壮観さでした。

この6代目は安政12年に44歳で亡くなりますが、跡を継いだ7代目も先代以上に商才に恵まれた人物で、藤野家の繁栄は揺るぎないものとなりました。場所経営にあたってアイヌ人を酷使し、または交易で不正を働く場所請負商人が多い中で、藤野家はそのことを固く禁じ、公正な交易に努めました。アイヌ人と友好的な関係を築いたことが藤野家の場所経営の安定化につながりました。

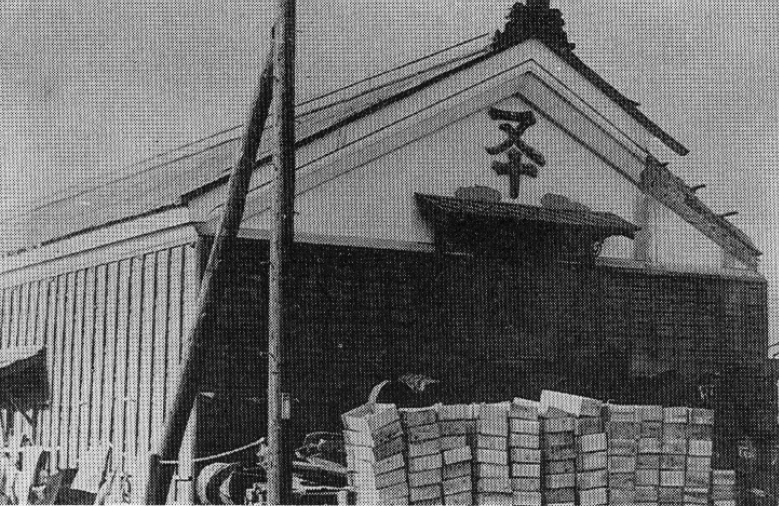

近年まで網走に残されていた藤野家の蔵③

■網走弁天社の創建

安政6(1859)年、再び蝦夷地を直轄地とした幕府は、ロシアに対する備えとして蝦夷地を6つの雄藩に分けて警備を命じました。根室の西別から紋別までは会津藩の支配となりましたが、要衝であった網走は幕府の直轄となり、松平肥後守の藩兵が駐屯して警護に当たることとなりました。これにより網走は斜里場所から独立します。

会津藩は藤野家の請負を取り上げたため、紋別・斜里・標津の3場所を失いましたが、それでもそれらを除く北見・根室、および国後島を支配し、依然として本道屈指の大請負人でした。しかも、幕藩領下の漁場経営は失敗続きで、藤野家が支援することとになります。藤野家は網走に間口8間・奥行50間という大番屋を設け総支配人を置いて紋別から斜里に至る地域の拠点としました。

藤野家は、河川に橋を渡し、両岸の遠い場所には渡船場を設けるなど陸路・航路の開発に努めました。幕府はこの地方の開発政策として駅逓を設置しましたが、これを実際に運営したのも藤野でした。明治20(1887)年代になってこの地方の開発が本格化する以前、網走の開発は藤野家の独力で行われてきました。

藤野家は、オホーツク海沿岸の各地に弁天社を建設しました。網走神社の前身は文化9(1812)年、網走川河口に創建された弁天社で、これは文化3(1806)年に起こった「文化倭寇」を受け、浜の安寧を祈って創建したものと言われます。祭神の弁財天は、陸の五穀豊穣祈る稲荷神と対象的に海の豊穣と安全を祈る神です。藤野家では旧暦の8月15日に地域のアイヌ人を招いて酒をふるまい祝宴を開いたそうです。なお同じ年に藤野家は網走に稲荷社も創建し、これが後に鱒浦に移されて鱒浦神社となりました。

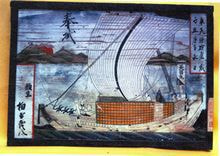

藤野家が航海の安全と大願成就を感謝のしるしとして文政4(1821)年から明治6(1873)年に奉納した絵馬は、鱒浦神社に納められたもとのともに網走市の有形文化財に指定されています。これらの資料から藤野家は文化5(1808)年間から弘化2(1845)年までは三上喜平治、文化4(1807)年からは三右衛門が支配人としてこの地に在住していたことが知られます。

三右衛門は明治になって苗字が全国民がもつようになると佐々木三右衛門となるようになり、アイヌ人チリガノの娘ナツと結婚して明治13(1880)年まで網走に在住しました。三右衛門は残念ながらこの年に船の事故で亡くなったそうです。

網走神社に伝わる絵馬④

■藤野家の網走

やがて明治になり、網走に移住する移民も増え、市街は拡充していきました。明治維新とともに場所請負制度は廃止となりましたが、オホーツク地域は藤野家の支配が続きました。藤野家も新政府の意向に沿って漁場を手放すことを決めたのですが、藤野に代わって出願する者がいなかったのです。

藤野家を失ったこの地方のアイヌ人は困惑して再三に渡って藤野家の復帰を望んだと言います。開拓使も途方に暮れて復帰を求めました。こうして藤野家は明治11(1878)年にオホーツク地域の事業を再開します。

長年の藤野家支配により、この地方では藤野家なしでは何事も立ち行かない状態となっていました。明治5(1872)年に網走には根室支庁出張所が置かれましたが、その事務取扱は藤野家に依託されました。藤野家が戸長役場の事務取扱を離れるのは明治13(1880)年のことです。明治7(1874)年にこの地方を探査した開拓使雇技師ライマンは、藤野家の勢力を見て「あたかも慈恵深き大名の如し」と称したそうです。

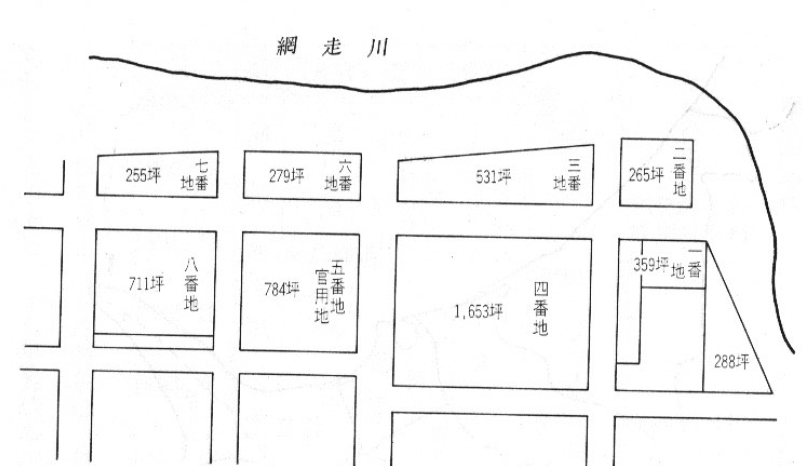

明治13(1880)年の記録ですが、網走川河口の4番地にあった藤野網走分店は、4055坪という広大な面積の中に建つ間口28間・奥行8間、248坪の建物で、他に倉庫や付帯建物が分店を取り巻くように並んでいました。藤野家の事務所であったほか、戸長役場、浦役場、駅逓所、郵便取扱所をかねて、まさにこの地方の中枢でした。網走の弁天社もこの中にありました。

藤野支店の敷地⑤

1番地に弁財社が在り、4番地に藤野支店があった

■御神体喪失

明治に入ると網走にも移民が入り、心の拠り所として神社を求めました。そして藤野家の私的な社祠である弁天社の移管を求めました。明治19(1886)年頃、藤野家から引き継がれた社祠は、まずは藤野家の宅地外へ(旧警察署長公宅敷地内)移され、明治22(1889)年頃に社にふさわしい場所として「ニクルの高台」と呼ばれた場所に移されました。現在の網走神社参道左側とされます。そしてこの高台は「弁天山」と呼ばれるようになりました。

こうして弁財社は、藤野家の私祭から網走全体の鎮守となりますが、住民は単に「弁天社」または「鎮守社」と呼んでいたそうです。大正2(1913)年8月16日に藤野家は私財を投じて「網走百年祭」を行います。これは藤野家が文化9(1812)年に網走に弁天社を創祀してから百年が経ったことを記念するものでした。

明治に入ってからも藤野家は網走の発展に尽くしました。網走発展の基盤となった網走築港は昭和2(1927)年の完成ですが、もとは藤野家が事業を発案し、明治31(1898)年に藤野家一族の代議士・藤野辰次郎が中央政界で奔走して実現に向け働きかけたものです。

明治初期はたんに「村社」と呼ばれ、社格もなく神職も在住していなかった網走神社でしたが、網走の発展とともに例祭には近郷からも参拝者が集まるようになり、やがて有志の間で社格公認の機運が高まります。しかし、網走弁財社には大きな問題がありました。小さいながらも社殿はありましたが、肝心の御神体が無かったのです。

文化9(1812)年に藤野家が網走に弁財社を設けたとき、竜冠を戴き宝珠を手にした弁財天像が安置されましたが、明治27〜8年頃に神社付近で山火事があったさい、消防作業のどさくさに一漁夫が御神体を持ち出してしまったのです。なお、この御神体は後に青森県の某村に祭られ、その後不漁が無くなったと伝えられています。この弁財天像を収めていた御厨子は今も網走神社の社宝として保管されているそうです。

明治時代?の網走⑥

■全国唯一の厳島神社御分霊社

当時国家神道の時代で正式に神社になるためには役所の定めた要件を満たさなければなりません。御神体のないことが最大の問題となり、有志一同は「弁財様即厳島様」との通念から、広島県の厳島神社から御分霊を求めることなりました。

明治39(1906)年5月9日に網走町長金田虎吉を筆頭とした願書が厳島神社に出されましたが、厳島神社側でも相当の協議あったようです。網走弁財社は条件を満たしていないと一度は断られます。

それでも網走住民の思いは断ちがたく、網走の人々は御分霊を迎えるのにふさわしい社殿を整備して明治40(1907)年6月に「村社」の公認を取り付けました。こうして条件が整うと明治41(1908)年に石井健次郎を代表者にして再度厳島神社に出願。これが認められて同年7月に御分霊を奉戴して8月に網走に鎮座しました。

この時から網走神社の御祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)・田心姫命(たごりひめのみこと)・湍津姫命(たぎつひめのみこと)となりました。当時、網走の人々は厳島神社の御分霊は網走神社が全国唯一と信じ、誇りとしていました(実際には増毛町の厳島神社などいくつかあります)。

この後、網走はオホーツク地域の中心都市として発展し、大正12(1923)年5月には北見地方唯一の「郷社」に、昭和9(1934)年8月には「県社」に昇格しました。現在の社殿はこの時に建立されたものです。以降、北見国一之宮として地域の尊崇を集めています。

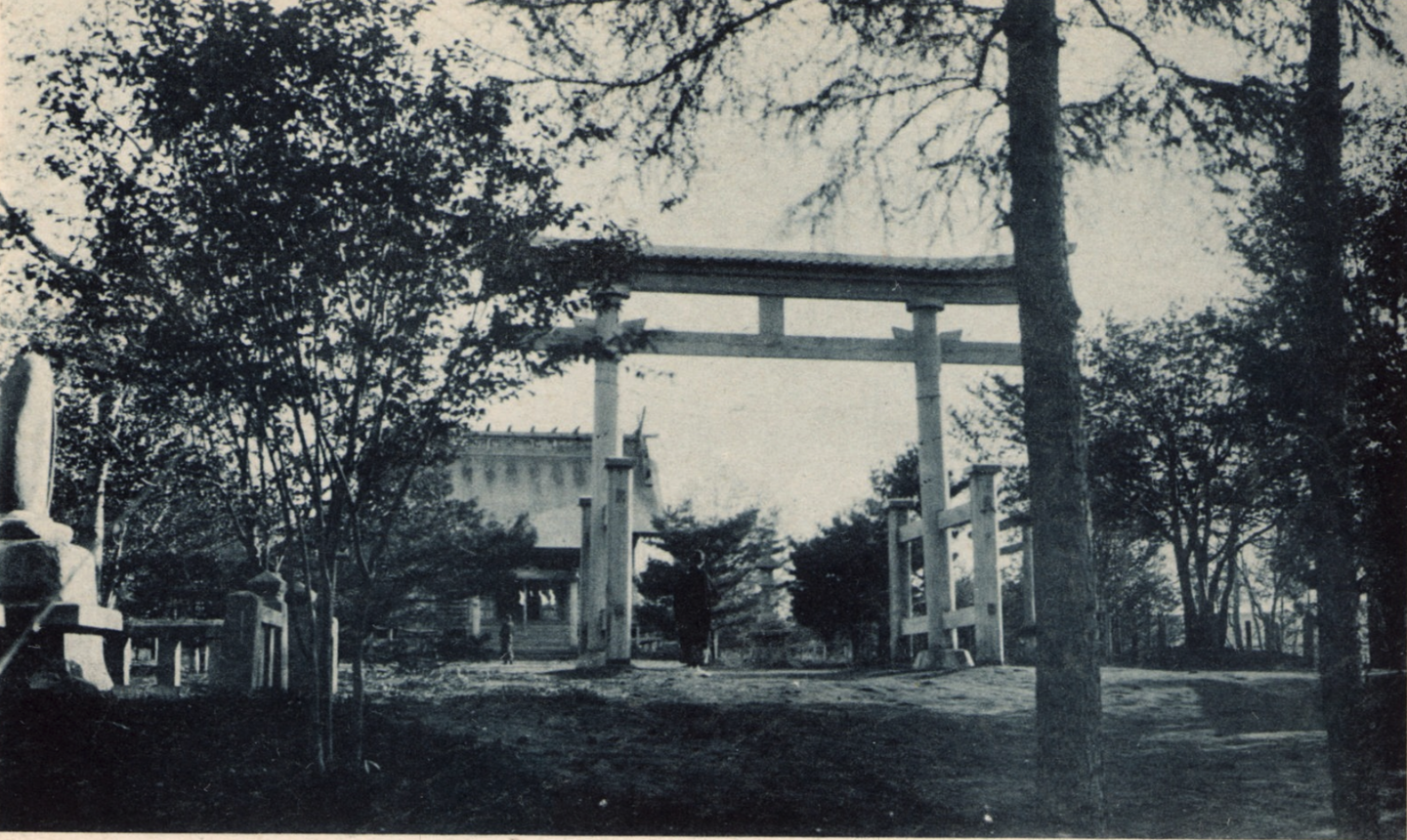

社殿新築間もない網走神社⑦

【引用・参照出典】

『網走市史上巻』1958・網走市

『網走市史下巻』1971・網走市

③⑤『新網走小史』1987・網走市

『斜里町史』1955・斜里町

『北方郷土・民族誌』米村喜男衛・1981・北海道出版企画センター

①北海道神社庁公式サイト『北海道の神社』https://hokkaidojinjacho.jp/

④網走市公式サイト https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/

⑥北海道大学北方資料データベース https://www2.lib.hokudai.ac.jp

⑦函館市中央図書館デジタル資料館 https://archives.c.fun.ac.jp