高畑利宜———、北海道開拓史を学ぶとき、とくに旭川から空知にかけての歴史に触れるとき、何度もこの名前を目にします。北海道開拓を語る時に決して外すことのできない功労者の一人です。どのような功績のあった人物なのか、連載の第一回は、その名前を一躍高めた明治5年の上川探検を紹介します。

■岩村通俊判官の発意から

非常の功を樹てんと欲せば

よろしく非常の事を為すべし

弧馬瘴雨の中

平生の志を墜すなかれ

とてつもない功績を挙げようと思えば、とてつもないことを行うべきだ———。明治5(1872)年4月、開拓使判官岩村通俊判官が、上川探索に出発しようとする高畑利宜に送った四言絶句です。はじめ岩村判官は、ラッコの毛皮を贈ろうとしましたが、利宜はそれを断ってかわりに揮毫を求めたと伝えられています。

高畑利宜は京都の郷士で、開拓使ができると吏員に取り立てられ、明治4(1871)年に東久世開拓使長官に随行して渡道しました。上川調査が発令された明治4(1871)年11月21日には、札幌の本庁で開墾係に従事していました。31歳の働き盛りでした。

本府札幌の建設は、開拓使の設置と同時に島義勇判官によって行われましたが、経費の使い過ぎと、独断専行が余ると批判を受けたことから、島は明治3(1870)年2月に判官の職を去りました。

島の跡を継いで札幌建設を進めたのが判官の岩村通俊です。岩村判官は明治3(1870)年を準備期間に当て、翌4年から札幌建設を再開、4月に仮庁舎を建設した後、着々と札幌建設を進めていきました。

明治4(1871)年10月、東久世長官は侍従長に転じますが、これは次官であった黒田清隆と意見が合わなかったからだと言われています。開拓使の長官は不在となりますが、黒田が次官のまま事実上のトップとなりました。

しかし、黒田は東京にあったので、北海道開拓の実務は首席判官であった岩村が采配することになります。現場トップとして全道を見ることになった岩村が最初に考えたのは上川調査でした。

高畑利宜①

■急がれる上川開発

北海道開拓は、何よりも北から迫るロシアの脅威から日本を守るために必要とされていました。安政元年の日露和親条約で、樺太は日本とロシアの共有地となりましたが、南北で分けようという暗黙の了解を破ってロシアは南進を続け、この頃、日本の勢力は稚内対岸の亜庭湾周辺まで追われていました。

樺太が完全にロシアの手に落ちれば、次は北海道です。北への守りを固めなければなりませんが、一部の海岸線を除くと道央圏より北は明治になっても原生状態でした。北に備える拠点として上川の開発は何よりも急務でした。

今は豊かな農耕地として知られる上川盆地ですが、内陸部のため、その様子が知られるのはかなり後です。記録に残る和人の上川入りの初めは寛政10(1798)年。幕府の役人三橋藤右衛門ら3名が神居古潭を越えたことが知られています。

その後、近藤重蔵、松浦武四郎と続きます。武四郎は大規模な道路開削を提言しましたが、後に続く者はいませんでした。というのも屈強な上川アイヌが和人に対して強い警戒感を持っていると噂されていたからです。

北海道でもとりわけ内陸部であった上川盆地には、大勢のアイヌが暮らしていました。『新旭川市史』が伝えるところによれば安政3(1856)年の上川アイヌ人口(カムイコタンより上流域)では75戸317人が暮らしていたとされています。

山間地に暮らす上川アイヌは、石狩川を下って松前藩の石狩場所で交易をするようになり、やがてニシン漁やサケ漁の労働力として出稼ぎをするようになりました。石狩場所を請け負った村山善兵衛は上川アイヌとの連絡のため中別太、今の神居町忠和1丁目あたりに番屋を置きました。松浦武四郎などもこの番屋を拠点に探検を行っています。

岩村通俊判官②

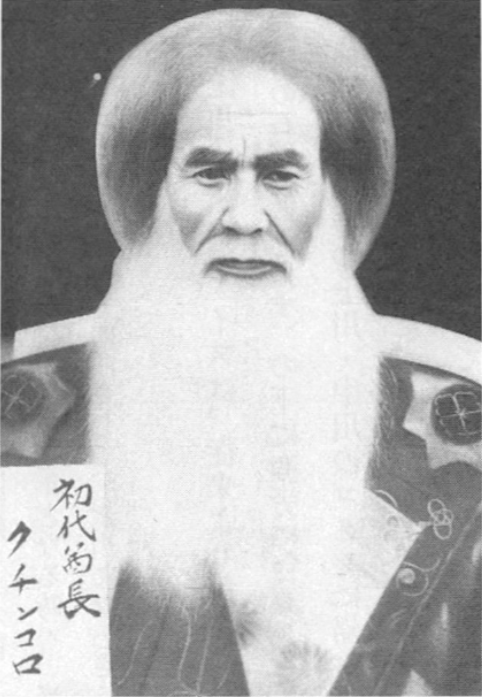

■上川アイヌ首長クウチンコロ

さて明治2(1869)年、開拓使が置かれましたが、組織的、財政的に全道を管轄するだけの力が無く、明治政府は北海道を全国の有力藩や官庁、寺院などに分割して統治させました。このとき兵部省は石狩・小樽・高島・白糠・阿寒・足寄を管轄することになりました。しかし、その境界は明確ではなく、自然と札幌を管轄する開拓使との軋轢が生じます。

兵部省は、上川アイヌが毎年石狩場所に出稼ぎに来ていることを知ると、これを石狩に移そうとしました。明治2(1869)年、サケ漁のシーズンが終わっても兵部省の役人は理由を付けてアイヌを上川に帰そうとしません。降雪期になると石狩から上川まで戻るのに大変な苦労をしますから、石狩の上川アイヌは帰郷を強く訴えました。

この年、上川アイヌは12月中旬に故郷に戻ることができましたが、今度は兵部省の役人が上川番屋に来て来て「来春、上川を引き払い、当別より川下に移転せよ。従わなければ、今後の撫育はもちろん、石狩川でのサケ漁を禁じる」と沙汰しました。

驚いたのは上川アイヌです。ここで上川アイヌの首長であるクウチンコロが次のように言いました。

古来しばしば所轄替えになるといえども、かくの如き御達あるを聞かず。今般に限り何ぞや。また一人番人のいうところ聞き、その可否答え難しい。これより石狩に赴き、役所にて確たる実情を伺い、また思うところを述べる。しかる後、いよいよ当別をもって川下に転住いたさざれば、石狩川のサケ漁停止すとあらば我思慮するところあるのみ。(「上川見聞奇談」⑤)

すなわち「突然、下っ端役人にそんなことを言われても納得できない」と言い放って、3名の従者を連れて雪の中を石狩の役場まで出向きました。

石狩に着いたクウチンコロは「もともと上川アイヌは沙流郡より来たものである、上川に留まることが許されないなら、沙流郡に戻るだけである。そう簡単に上川から下へ転居はできない」と主張しました。クウチンコロの正論に対応に当たった吏員は「話は分かった。よく検討するから、それまでの間、従来のままでいてほしい」と答えるのが精一杯でした。

クウチンコロは帰り道に、琴似村のアイヌ・琴似又市を訪ねます。明治3(1870)年に開拓使は、琴似又市たちをガイドにして空知と上川の境を確定しようと調査を実施しましたが、途中で食料が不足して調査隊が窮乏したところ、クウチンコロが助けたという縁があったのです。

この時、兵部省は、上川だけではなく石狩国の全アイヌを石狩に集めようとしていました。しかし、ここに開拓使が介入して、彼らに故郷に戻るように諭したのです。琴似村のアイヌも石狩に集められましたが、開拓使により戻ることができました。そして岩村通俊判官は戻ったアイヌを集めて慰労の宴会を開きました。

クウチンコロが琴似に入ったのは、ちょうどこの宴会の翌日で、事の顛末を聞き、兵部省による強制移住はないだろうと安心して上川に戻ったのでした。

上川アイヌの首長・クウチンコロ③

■上川探検の目的

先に上川空知境界調査隊の窮乏を助けたとき、クウチンコロは

憂う事なかれ。アイヌの食するものを食すれば必ず飢渇することなし。万一この地において吾人をして飢渇せしめれば、上川郡のアイヌ一同何をもって天下に立たん。この地も食料乏しいといえども、アイヌは二食を一食にしても必ず吾人を乏しからしめず(同上⑤)

と言ったと伝えられます。

そのような人たちですから、岩村判官が派遣する上川調査隊が襲われるような心配は無かったのですが、クウチンコロの抗議が過大に伝えられ、判官の呼びかけに対して、上川に入れば危害を加えられるのではないかと誰もが尻込みしたのです。

こうしたとき、利宜が一人立ち上がり、上川探検に名乗りを上げたのです。まさに「非常の功を樹てんと欲せばよろしく非常の事を為すべし」との気概でした。

利宜への辞令は明治4(1871)年11月でしたが、雪どけを待って、出発は明治5(1872)年4月30日。この時に前述の詩が岩村判官から贈られます。

利宜は、上川アイヌの歓心を買おうと、酒の大樽10樽、煙草数十を大きな丸木舟に積み込み、通訳のアイヌ熊五郎など3名のアイヌとともに創成川を出発しました。

茨戸から石狩川を北上。10日目に神居古潭に着きます。ここから先はアイヌでなければ通れないというので、雨竜アイヌを雇いました。大変な苦労をして神居古潭の難所を越え、5月12日に忠別太に入ります。

ここで鬱蒼たる大森林が広がっているさまを見て、「判官閣下の非常の事を為して非常の功を樹つるに近きにありと天神を拝して勇気百倍せり」(高畑利宜伝抄)であったそうです。

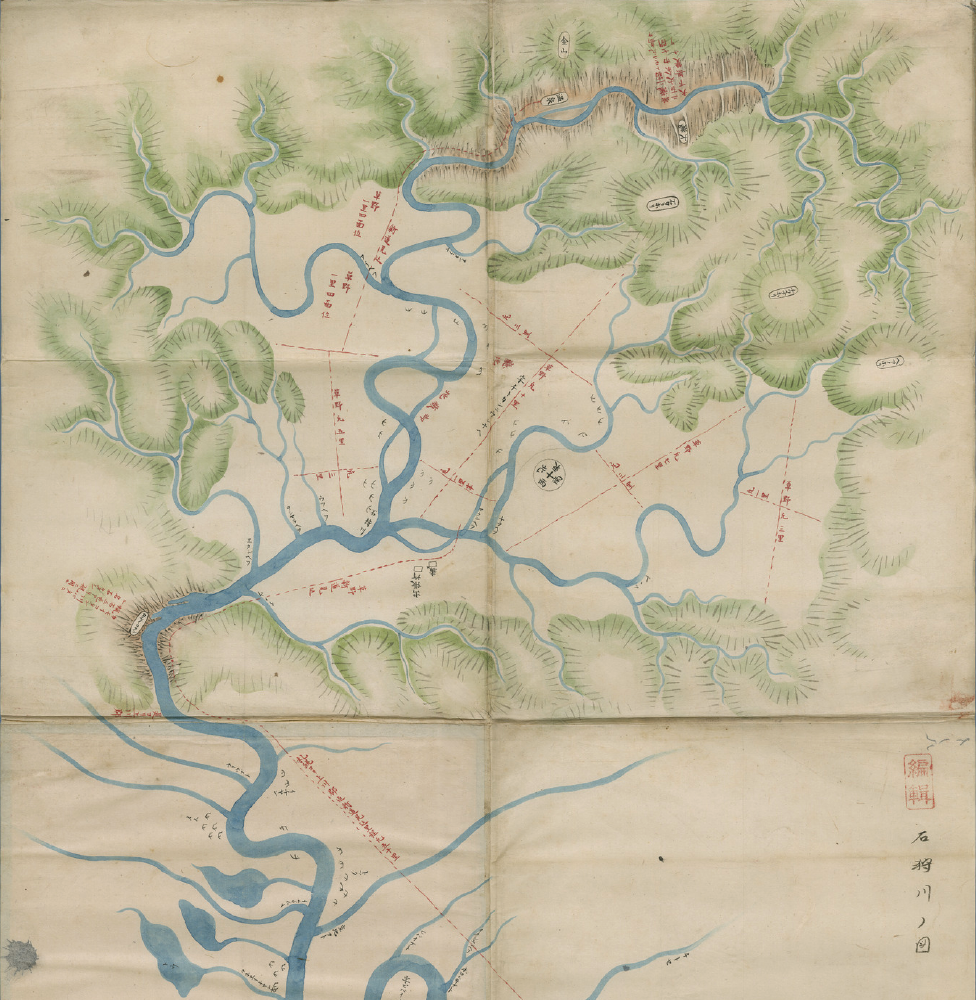

上川盆地に入った利宜は、5月16日から各地に点在する上川アイヌの家を訪ね、酒や煙草を与えて警戒を解こうと努めました。やがてアイヌも心を開いて自ら進んで利宜に便宜を図るようになりました。こうして利宜の調査の結果、上川盆地には68戸306人のアイヌが暮らしていることが明らかになりました。

安政3(1856)年の75戸317人からは7戸の減少ですが、この調査の目的について利宜は次のように述べています。

開拓使庁は令して曰く、アイヌの子を産むものは5年間玄米3包(3斗5升)を給し、その子を養わしめ、かつ孕婦を使役するを止め、アイヌ男女他の場所の子弟を養い、結婚すべきを許し、その如く開拓使庁は明治3年においてさえアイヌ保護令を発し、大いに人口の繁殖を企図せるも、むしろ安政年間よりも増加せずして、退嬰の姿勢を呈したりしたが、上川探検を試みると同時に上川アイヌ人戸口調査を行う所以のところは、主に戸籍法17則に因るべけんも、そもそもアイヌの保護令にも基因せるは言をまたず。(高畑利宣伝抄⑤)

すなわち利宜のこの調査の目的は、上川地方の状況把握と共にアイヌの人たちの保護にあったのでした。

明治5年(1872)に高畑利宜が作成した図④

【引用・参照出典】

佐藤一夫『北に描いた浪漫 先駆者・高畑利宜とその時代』北海道出版企画センター・ 1990・ 旭川市

②片山 敬次『岩村通俊伝』岩村通俊伝刊行会・1933

『旭川市史 第1巻』1959・ 旭川市

③『新旭川市史 第1巻(通史1)』1994・ 旭川市

『旭川市史資料 第1集』1957・旭川市

『旭川市史稿 上巻』1931・ 旭川市

①『北海道温故写真帖 第1集』(北海道大学附属図書館北方資料室)

④北海道立図書館「北方資料デジタルライブラリー」