故郷の暮らし

猟と漁の日々

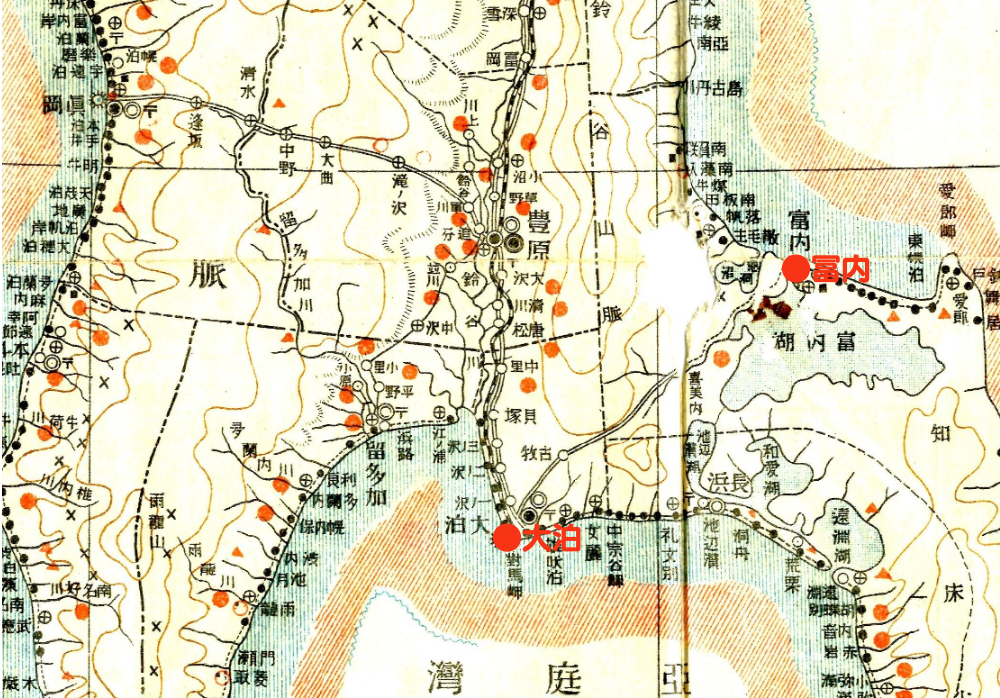

命からがら樺太に辿り着いた安之助一行は南樺太の玄関口である大泊に行きます。しかし、そこは樺太千島交換条約によってロシア領となっていました。ロシアの官憲に邪険に扱われた安之助一行ですが、現地の日本領事の親切もあり、出身地である冨内村に向かいます。ロシア風に変わっていく沿道に驚きながらも、安之助一行は18年ぶりに故郷に戻りました。

あいぬ物語 (12)

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

五 湖畔の漁民

(一) トンナイチャ湖

冨内村の部落は、湖水と海との間にある美しいコタンだった。湖水にも鰊や鱒が沢山いた。朝起きると林の方から鷹や鷲などが餌をあさりに出てきて、湖水の上を静かに舞っている。岸の方には鴎や鴨や色々な水鳥がたくさん群れて遊んでいる。

アイヌ達が丸木舟を漕いで、朝早くまだ明かりが眠っている時、湖水の面を霞の間から出てくる様を見ると、絵が書けたら良かったと思うようなほれぼれする綺麗さである。

その頃、富内村には十三軒のアイヌがいた。隣の村の落帆村には三軒、負咲村にも三軒、愛郎村には二軒あった。

この四か村のアイヌは昔からごく仲の良い間柄で、魚を獲っている間に、お互いに往復して歩いて行ったり、船で一度、あるいは冬でもあったら犬橇に乗ったりして、代わる代わる訪問し合って一家内のようにしていたものである。

私たちの一行が到着した時は、漁が済んだあとで、湖水にも浜にも仕事が無かった。そこでまず私は負咲村を訪問して、前々から話に聞いていた親戚の人達にも初めて会った。2日3日ほど逗留して、また冨内村に帰って、それから初めて冬の貂獲りや、その他色々な山の獣の猟の仲間入りなどをした。その年はこうして暮れていった。

こうして私は心安らかな湖畔の民となって全く樺太に暮らしていた。自分一人では帰ろうとも思えないし、また命がけの旅行をしてまでも是非とも戻らなければならぬ用も無かったから。

(二)魚丁の番屋

富内村のアイヌ部落の外れ、湖水と海との合する所には、相原治三郎という日本の漁業家の漁場があった。相原氏の没後、その子に当たる岩五郎という若主人が跡を継いでいたけれども、余り思わしく行かなかった。

そこで、函館の佐々木平次郎という人が、その後を受けて今日に至るまで、ここで漁業を営んでいる。岩五郎という人は佐々木氏からこういう話があった——。

「今後、吾々の方へ来ていて、漁場の船頭頭になり兼ねて番屋の頭にするから、ここにいてくれまいか」という話で、岩五郎氏は「それならば、宜しい。いましょう」と答えて、以来今日まで佐々木氏の番屋の頭分になっておられる。

冨内村のアイヌたちは、獲った魚をこの佐々木氏の漁場に売って、米だの着物だの、その他の日用品に交えて貰い、年々そうやって暮らしているのであった。

ここから長い間、冨内村のアイヌは、佐々木氏と心を合わせ、親身に世話になっていた。それ故に、アイヌたちは佐々木氏を思うこと、自分の縁者のように考えている。

毎年、春になると佐々木氏の函館から出てくるのを待っている。いよいよやってこられると色々な土産を貰い、また別に佐々木氏に注文した品物を函館から持ってこられる。

なんでも不自由なことなくアイヌを世話されるから、そのためにアイヌたちは佐々木氏は不当なことをする人ではないと思っている。今に至るまで佐々木氏の恩恵に浴し、またよく親密に昵んでアイヌ一同佐々木氏と相提携している。

私達がこうして樺太へ戻った後、二、三年ほど経って、また石狩に移住した樺太アイヌ人三十人ばかり樺太へ帰ってきた。今度は東山梅雄が先立で、千徳太郎治がその帳場で、橋村彌八はその網先頭であった。

そして西海岸の真岡の法へ落ち着いて、漁に取りかかろうとしたが、止めて橋村彌八は冨内村に帰り、千徳太郎治は内淵に帰って今でもそこにいる。

三十一、二年の頃、冨内村のアイヌ達、東内忠廣、内藤忠兵衛、橋村彌八などが相談して、冨内湖の中の鰊を漁することをロシアの役所に嘆願した。これまでは河や湖水内の魚を漁する事は禁制であったが、今度は容易く許可された。

私はその頃、落帆のイタタクスナイに居る漁業家吉村清吉という人の漁場に使われて、その所の番屋の越冬の仕事などをしていたが、今度そうなったから冨内村へ帰って、アイヌ達と一緒に鰊の漁の仲間入りをするようにアイヌたちが承知をした。

網や色々な漁の道具は佐々木氏の漁場から出して貰って、その代わりにその網で捕る魚は佐々木氏の方へやって、米や着物や日用品と換えるようにした。

そして、捕った魚の受け渡しの勘定などは、村の人達には出来なかったから、私がその勘定の係になった。

(三)漁業の改革

村の人達は捕った魚を生魚のままで番屋へ売り渡しているゆえ、余りに値段が安かった。北海道では糟に製造して、乾かしてから売ると値が善く売れるのを見覚えているから、やはりその様にしたら善かろうと話して、アイヌ達へ相談をかけて見たが、初めての事であって、面倒臭い、仕事不案内なものだからやる事を嫌がった。

けれども、北海道へ行って仕事を知っている内藤忠兵衛は橋村彌八その他の人達は「そうしたら善かろう。 骨の折れる仕事をするだけ値は沢山に取ることが出来るんだ」といって人々へ話して聞かせた。すると富内村の人でも東内忠藏、勝村源蔵などはやって見ようと言い出した。

そこで初めての年は賛成な人達だけで共同にやって見た。いよいよそれに取り掛かった人達は、前にいった四人とそれに野村某、子供等では英吉、嘉一郎、および勝村の倅など合計九人であった。

子供達を大人の半分づつとして、皆で百四十石程製造した。金額にすると一人で百円以上ずつに当たる。漁をしている間に食べた米や日用品の値を払っても大層な金が余って、衣類だの色々なものを沢山に吾々働いた者が貰った。

それから村の人達も見習って、こういうものなら成る程結構な仕事だといって、以来アイヌ一同この仕事をするようになった。これは明治33年のことで、以降今日までやっている。

なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。