北海道開拓の先駆者 2019/12/18

[新冠町] 郡随一の資産家 一世を風靡したアイヌ ─ 古川アシノカル

【北海道開拓秘録】新十津川の東武の段において宮本釧路郡長が十津川郷民に「アイヌで三浦重吉という人は馬100頭を所有し、日本人の妾数人を蓄へ、約10人の日本人を使役し、豪華を極めている」と語ったことを紹介しました。東武氏も言うように私も法螺話と思っていました。

ところが『新冠町史』(1966)を読むと、三浦重吉のモデルではないかと思えるアイヌに出会ったのです。そのアイヌを『新冠町史』は「明治29年新冠郡随一の資産家で、アイヌの酋長として一世を風靡した」と紹介しています。どんな人物でしょうか。

■実話だった釧路郡長の法螺話

若園の旧名滑若はアイヌ語「ヤムワクタカナイ」といい、冷水のある所という意味である。明治の初めこの地に住居していたアイヌは、10戸49人、8戸37人の2集団の18戸であった。

古川アシノカル(出典①)

安政5年(1858)東蝦夷日記によると、人家、畑有りと記録されている。松浦武四郎はイカムシ家で船を借りて進んでいるが、上流に遡るに従って水勢はいよいよ急、両山峨々と鎌え立ち、蝦夷松、五葉松が多く、ナムワッカの畑には稗、粟、蕎麦などが作られ、ここから新冠まで舟で下ると一口に早く、急流なればさかのぼるには三川を要すとある。

その後明治の19年滑若に移住した古川アシノカルという人、この地の豪族として、また旧土人の酋長として一世を風靡していた。

この人はもと下々方(静内)に店舗を持ち、海産、米穀などの商をしていた伊勢市蔵など豪商と並び栄えていた。その後姉去に転居し、妻に商店を経営させていた。

明治29年に私費をもって姉去に土人学校を建てたが、翌年閉鎖、明治35年設立認可を得た姉去土人学校創立にも尽力をした。

二転してその後滑若に居を柵えた。明治5年新冠牧場が設置さるるに及んで、古川の所有地は大変革を余儀なくされた。それまでセブ沢より笹山に至る直線を基準として、その北部一帯700町歩を領有していたが(アシノカル一代限りの無償貸与)、牧場経営上障害となるため、宮内省主馬頭、藤波男爵が古川邸に来宿し、説得の結果200町歩に減じられた。

その土地内は、所謂原始林で良材多く、その他の造材部が伐木をたくましくするに及んで、再び批判の対象となり、平地97町歩を含む100町歩に再減された。

古川足はこの広大の地に、私洋両種の馬と豚などの天然放牧をなし、数人の男女を雇用し、邸宅も立派で畳8の2室の離れを建築し、宮内省主馬頭藤波言忠、渋谷中将外役人方の宿泊することも度々であった。

当時の黒岩場長の信任も厚く、この時代特に全盛を極めた。かうして古川酋長は牧場に行啓される皇族方にも直々に拝謁を賜った。

また度々上京しておいらんと連れて帰郷するという豪盛振りであったが、収支のアンバランスは年々に嵩って来た上、養子が散財型で勘当され、長男は古川橋附近で溺死し、次男たか造は1女を残して天折し、こうして名望を馳せた一家も1代限りの淀によって大正14年72才で死亡後衰亡していった。

たびたび上京し、花魁を連れて帰ってきたという古川アカシカル──。ここまで来ると、宮本釧路郡長が語った「アイヌで三浦重吉という人は馬100頭を所有し、日本人の妾数人を蓄へ、約10人の日本人を使役し、豪華を極めている」は古川アシノカルのことで、法螺などではなく、まったく実話と言っていいでしょう。(私が知らないだけで別に三浦重吉が実在するのかもしれませんが)

■日高軽種馬生産の開祖

「馬100頭」は本当なのでしょうか? 541Pの「古川牧場」の紹介では次のように語られています。

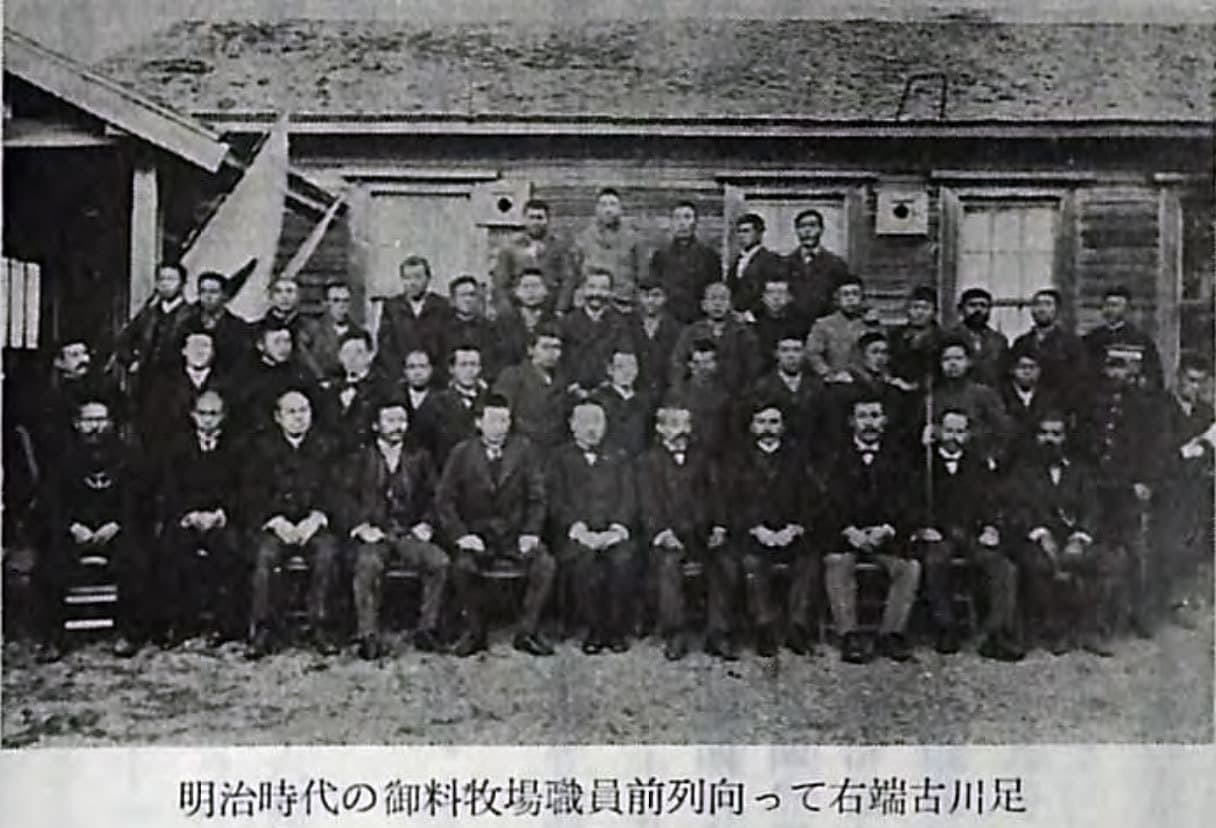

明治時代の御料牧場職員集合

右端が古川アシノカル(出典②)

滑若村には古川足の牧場があった。最初は700町歩にも及んでいたが、明治42年頃には、この総面積254町3歩、内牧場250町5畝9歩、開墾地3町9反歩をもつ大牧場で家畜は、馬23頭、豚80頭を所有し、毎年馬20頭の生産をあげた。

明治30年の調によれば古川足はアイヌの酋長で、明治20年に牧場を創立し、30年頃その地籍は34万0000坪、馬は洋種1、雑種159頭、和種250頭を飼育し、日高にも有数な巨然たる牧場王国を営んでいた。

宮本釧路郡長は「馬100頭」と言いましたが、古川アシノカルの所有する馬は明治30年の段階で雑種と和種合わせて410頭です。545Pの「明治時代の新冠の洋種馬」には

明治36年頃には、泉で笹尾勝吉が洋種馬をおいたし、日露戦争前後には泉の古川足はロシヤ産オーローフ、ロフトフチンを、高江の堤英一、武田延蔵等も濠洲の払下馬を所持していた。

明治42年頃にもなると、笹尾のあとを継いだ淡路藩士高岡菊太郎長男、匡春も所有していた。明治43年に古川足は豪州産サラブレッド、8頭を飼育していた。こうして、明治38年には外国種牝5、牡2がおり、この年4頭の洋諏馬が生産された。

とありますから、これが事実であれば古川アシノカルはサラブレッドで名高い日高の競走馬生産の開祖の一人ということができます。

■日高豚で名声を上げる

馬だけではなく、畜産振興にも大きな足跡を残しました。574~5Pの「豚」という節では

当時新冠の戸数の割に頭数は多いが、明治42年調では、滑若の古川足所有の牧場に豚80頭が放牧され、毎年20頭は生産され、脚高豚として札幌附近で珍重されたといわれる。

ナメワッカの古川足の豚牧場では大正3年頃、年間7000円から1万円位の収入をあげた。これは莫大な収入であったが、豚は放牧してあるので、広大な牧場を自由に運動し、豊當な木の実も彼等の食料となった。舎飼と違って味は最高「日高豚」と称されて、札幌に出荷し、新冠の名声をあげた。汽車もない、自動車のないい時代だけに、輸送だけでも用意でなかった事が想像される(泉沢雅雄談)

と紹介されています。自然飼育の健康な豚はさぞかし美味だったでしょう。このことで古川が生産する豚は「日高豚」としてブランドになったと伝えられています。

注目すべきはこの記録が大正3年頃のことで、古川アシノカルの権勢はこの時代になっても続いていた、明治時代を通して和人とよい関係を維持していたということです。

古川アシノカルは、米作にも貢献しています。498P「精米所の歴史」では

明治から大正にかけて、古川足は泉の高岡の沢にかけて水車を設け、うすを16もならべて精米した。恐らくは新冠最初の精米所であろう。

とありますから、日高地方の稲作振興にも多大な貢献のあったことがわかります。

■私費で「旧土人学校」を建設

開拓期のアイヌの子弟を対象とした「旧土人学校」は同化政策の最たるものとして激しく非難されていますが、『新冠町史』745Pです。

古川教育所

明治29年新冠郡随一の責産家で、アイヌの酋長として一世を風靡した古川足が姉去に私費をもって土人学校を建て、静内出身で師範学校を出た高月桐松を招いて、授業を開始したが、いくばくもなく高月が退職し、30年5月以降は休業したといわれている。

と古川アシノカルは私費を投じて、短い間ではありましたが「旧土人学校」を運営したとあります。「旧土人学校」にアイヌは無理矢理通わされ民族のプライドを奪われたと教わりますが、古川アシノカルは自らそんなことをしたのでしょうか。

■最後までアイヌの誇りとともに

古川アシノカルはすすんで和人と同化した結果としてこれらの栄華を得たと考えてみようと思いましたが、95ページの次の記述は、古川が亡くなるまでアイヌ民族としての誇りを持っていたことを伺わせます。

熊の頭骨

アイヌの祭った神々沢山あり、地方によっても変わっていたが、部落共同の祭りと個人毎の祭壇があった。各戸の祭壇は家の東の方3m位の所中央に高い祭壇を作り、ここには最も大切な山の神である熊の頭を中心に、沖の神、部落の守護神、山の獲物の神、流行病の神、水の神などさまざまな神を祭った。

新冠でも明治、大正に渡って豪華を極めた古川足は泉に熊や鹿の頭骨を常に数10個、ヤチャカンバの木に掲げて人目を引いた。木はやがて朽ちて地上に頭骨は落ちるが、また新しい木を刺して頭骨をのせる。古川足は大正年代に72歳で亡くなったが、頭骨もその後長い間そのままになっていたが、昭和24~5年頃にこれを方つけたとき、地上に積もった骨は馬車で2~30台にもなったという。

この話が興味深いのは、古川アシノカルが亡くなるまでアイヌの伝統を保ち続けていたという事実の他に、戦後の昭和24〜5年まで古川の存在が地域でリスペクトされ、祭壇が守られていたということ、そして発見された膨大な動物の頭骨の量です。

古川アシノカルのことは、たまたま『新冠町史』めくっていたときに目に入ったもので、まったく知りませんでした。試みに榎森進『アイヌ民族の歴史』(2007・送風館)などのアイヌ史関係の書物を見ましたが、まったく紹介されていません。2016年に出た平山裕人『アイヌ地域史資料集』(2016・明石書店)でも触れられていません。研究者は当然知っているはずです。なぜ私たちに知らせようとしないのでしょうか?

明治政府の北海道開拓でアイヌ民族は困窮したことばかりが強調されますが、明治後半から大正にかけての北海道に、古川アシノカルのようにアイヌ民族としてのアイデンティティを保ったまま和人以上の栄華を極めた人物がいたことは、もっと知らされて良いはずです。

古川アシノカルを見ると、これまで私たちが教えられてきたアイヌ民族と和人との歴史は違った見方ができるように思えてきました。北海道開拓史を振り返るうえで、大変興味深い人物なので、今後調査を進め、調べたことを折に触れてご報告します。

【引用出典】

『新冠町史』1966・新冠町

【写真出典】

①『新冠町史』1966・新冠町・93p

②『新冠町史』1966・新冠町・598p