[歌登・浜頓別・中頓別] 北オホーツクのゴールド・ラッシュ

北オホーツクの開拓をすすめたものに明治30年代半ばに、歌登、中頓別、浜頓別一帯に起こった空前のゴールドラッシュがあります。31年に歌登で金鉱脈が発見され、一時は数千の砂金採取人が徘徊する事態となりました。中頓別の草分けの人の楢原民之助もこのブームの中、砂金事務所で働くことで、この地方とのつながりをもちます。アメリカのゴールド・ラッシュと並び称された北オホーツク、どんな様子だったのでしょうか? 『中頓別町史』(1997)よりご紹介します。

■東洋のクロンダイク

1896年(明治29)8月17日、カナダとアラスカの国境近く、北緯63度付近のカナダ・ユーコン準州を流れるユーコン川の支流クロンダイク流域のボナンザ・クリークで、インディアンの2人の従兄弟を道案内に砂金脈の探鉱をしていた白人の山師、ジョージ・カーマックは水底にきらきらと輝く膨大な砂金の層を発見した。

採取した〝黄金の分け前〟を手にした3人は、発見場所の秘密を固く約束したが、うわさはたちまち驚くべき早さで広まった。

翌年から世界の隅々から3万人を超える人たちがテントや食料を積み込んだ犬ゾリやポートを引きずってロッキー山脈の凍てついた峰を越えクロンダイクを目指した。ゴールド・ラッシュの始まりである。

ブームの中心になった誌釡の都ドーソン・シティはあっという問に1万人にふくれ上がり、町には急造のキャバレーや劇場が立ち並び、黄金を手にした男たちで夜ごとの賑わいを見せた。

私たちの住む頓別原野を舞台に同じようなゴールド・ラッシュが起きたのはそれから間もなくである。明治31年(1898)6月、かねてから枝幸地方のオホーツク沿岸で産出される砂金のルーツを求めて幌別原野に入った枝幸村の住人、堀川泰宗が幌別川の支流、パンケナイ川(現歌登町)の山中で豊富な砂金を発見したのである。

ニュースは3年越しの不漁に苦しんでいたオホーツク沿岸の漁民たちの間に潮のように広がった。パンケナイにはわずかの間に数百人のにわか砂金掘りが殺到した。

砂金掘りたちは沢を越えて頓別原野まで足を伸ばし、7月に入ると頓別川の支流、ウソタンナイ川(現浜頓別村)、次いでペーチャン川(現中頓別町)でも新たな砂金田がみつかった。

たまたま発見の時期がクロンダイクのゴールド・ラッシュと重なったことから頓別村のあった枝幸地方は「東洋のクロンダイク」と呼ばれ、全国から茂金を求める人間が殺到することになった。

■驚くべき安さの鉱区 出願者は全国から

ゴールド・ラッシュュの舞台となったのは枝幸と頓別を分ける北見山地の高峰ポロヌプリ山(838m)を水源とする幌別川支流のパンケナイ、頓別川支流のウソタン、ペーチャン川と付近は今から1億から2億年前の中生代白亜紀、あるいはジュラ紀に属し、蛇紋岩といわれる火成岩層が砂金と密接な関係があると見られ、金田の発見とともにこうした蛇紋岩層を求めておびただしい人たちが山中に入り込んだ。

鉱区の申請は発見と同時に始まり、明治13年の秋には早くも幌別川や頓別川流域の蛇紋岩層を中心に砂金鉱区の認可を求める男たちが札幌鉱山保安監督局に押しかけた。他人より1日でも早く許可を受ければ、そこでの砂金の採取権はすべて自分のものになるのである。

願書には、採取地の実測図、手数料を添え、所轄鉱山保安監督局を経て、農商務大臣に提出しなければならないが、出願者は一刻も早く許可を受けようと証拠の砂金の塊まで持ってきて申請したらしい。

なにしろ手数料は採取願い1件につき10円、河床については延長5里(20km)まで、その他については60万坪(20ha)までという途方もない安さである。しかも場所はすべて相手の承諾の必要としない官有地である。

さすがに翌年から1件に付き、延長2里、10万坪につき10円に引き上げられたが、出願者は地元だけでなく北海道全域、のちには東京など全国から殺到した。なかには右翼の大物、頭山満まで名を連ねている。

【天然物としては日本一の大きさの金塊】出典①

重さ769gで明治33年9月にウソタンナイ川支流のナイ川で採取された

本物はその年のうちに963円で買いとられ、その後の行方は不明

この金塊発見のニュースが全国から大勢の採取人を招き寄せた

写真は中頓別郷土資料館に展示されているレプリカ

■一攫千金を夢見て数千人

枝幸のゴールド・ラッシュのうわさは驚くべき早さで全国に広がった。

明治32年春には横浜から小樽への汽船は1獲1000金をねらう1旗組であふれ返った。小樽に着いた彼らは、一刻も早く砂金山に入ろうと雪解けを待たずに枝幸を目指した。新聞記事からそのようすをみてみよう。

枝幸の砂金談は全国を震動せしめ、昨年内地より枝幸に渡りたるもの数千人の多きに達し、本年も定期船の小樽入港する毎に、枝幸行き採取人夫の来着せざるなく、この程より、小樽ー枝幸間定期船は宗谷丸、日進丸外21艘あり、ほとんど毎日の出帆なるが、少なくとも2~30人、多きは6~70人づつ乗り込み、貨物もしたがって多く、すでに枝幸に到着せる人夫500余名に上り、なお続々渡来の見込みにて、その数、1~2千人に達すべしという。

さて横浜より渡来する人夫の種類いかにと見ると、その多くは書生風、非職、官吏風のもの多く、実際に一攫千金を夢みつつあるとの如く、その扮装を見れば、いずれも書生流にて労働に適すべくもと思われざるのみならず、暖地より来たれる者の常として、積雪なお山野を覆う枝幸に至らば、その薄着に堪えざることならん。

もっとも枝幸砂金産地はいまだ採取に着手するの時節に到らず、2~3年来住し、馴れたる人夫の借地賃、半額支払うて辛うじて採取しいるのみ。新渡来の人夫は大抵枝幸村に滞在し、徒食し時節を待ちいる由(『北海』明治32年4月28日)

という有様である。それを知ってか知らでか一旗組は次から次へと押しかける。小樽-枝幸問の定期便は臨時便も含めて満員続き、夏になるとブームは一段と激しさを増す。

採金の目的を以て各地より来集する者、汽船の入港ある度に少なくとも4~50人、多き時は100人以上に及び、埠頭は非常な雑踏をなすことになる。5~6月の如きは1日に400人ないし500人の上陸あるのみならず、宗谷より海岸伝いに行する者あり、天塩山越しに徒歩する者あり(『北毎』明治32年8月16日)

海路だけでなく、海岸伝いや山越えして砂金山を目指した者も少なくなかったようである。

こうして到着した一行はこれまで費やした資金を一刻も早く取り戻そうと一斉に砂金山に入った。

枝幸砂金実地略図」明治32年(出典②)

■一夜にして出現した歓楽街

幌別川支流のパンケナイ川、頓別川支流のウソタンナイ川、ペーチャン川の金田には砂金採取組合の事務所も開かれていた。なかでもペーチャン川の鉱区のにぎわいは大変なものだったらしく、松方宗谷支庁長のこんな実見談もある。

ペーチャン川に輪島、長内、鹿野、河井、平山の5採金事務所あり。いずれも入場料を徴収し、本邦風の採取をなし居たり。商品は各事務所にて販売するのほか、専業の商店あり。湯屋、豆腐屋、小料理屋店等もありし、一個の小市街を形造り、採金者のため、すこぶる便利なり。

この地は、枝幸市街を距ること約8里にして、道路も非常に困難なりしも、近頃、鉱主等において私費を投じ道路を開削したるにより、多少交通に便も得るに至れり(『北毎』明治33年7月29日)

採り溜めた砂金の袋を手にした砂金掘りたちは、何日かに1度山を下りた。砂金成金をねらって、ペーチャンと枝幸の中継地にあたる上幌別原野には、わずかひと月余りの間に荒物、蕎麦屋、飲み屋など飲食店や商店が50軒も立ち並び、新市街が誕生した。次はその景気ぶりである。

紋別の白木屋は、7月35日頃「開店売出し」に3日間で2000余円の売上げありといい、これが購客はいずれも5円、10円の紙幣を出すにて釣銭に不足を来し、根室の本店に打電して、1000円余の1円紙幣を取り寄せたる由にて、その後も毎日の売場高50円を下らざる程なるが、その繁盛はひとり同店のみならず、他店も同様、毎日30円内外の売行きありと(『北毎』明治32年8月15日)

しかしゴールド・ラッシュに沸いたのはなんといっても基地となった枝幸の町である。

枝幸市街地には、各町辻々または空地に天竺木綿をもって天幕を張り、小屋を構え、天ぷら、一膳飯、煮魚を店頭に飾り、麦酒、葡萄酒、焼酎びんを羅列して、大阪薦被(酒樽のこと)を積み上げて、砂金採収人の下山を檎にするもの数軒あり。

コップ1杯売りより始まり、1日の中で大阪酒1挺ないし2挺を飲み明け、ビール数10本を倒し、1ケ月平均1日40円ならび50円の商売ありとは、実に滅法界の好景気と言やまし(同前)

酒とくれば次は女である。

遊廓毎夜の繁盛は実に驚くべき程にして、紋別その他の方面より出稼せる娼妓の数も少なからず。連日昼夜とも弦歌の声、坤軸をも動かさん斗りにて、遊客は言うまでもなく、しかも砂金採取人は独身の乱暴者……数10匁の砂金を売却し、巨額の紙幣を握り、ますます大腹中となりいる者のこととて、一夜の花を買うために金銭は湯水のごとく使い流して、豪遊を際むることなれば、女郎屋のために砂金を採取するごとき感あり(同前)

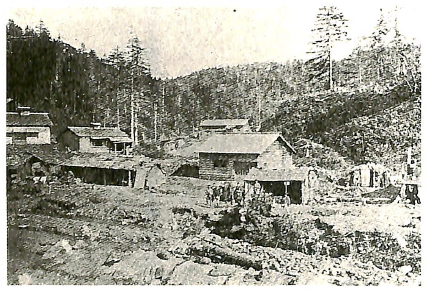

明治32年頃のペーチャン砂金場の集落(出典③)

■夢破れ、彷徨う採取人

本州からの渡航者の多くは、地元の鉱業主らが設立した「北見砂金採収社」が東京や横浜に支社を置いて募集した採取人であった。

33年の春だけで1000人近くを数えた彼らは、言い合わせたように「砂金採取器」と称する箱を手にしていた。同社が東京で斡旋したもので1個4円50銭、鉄製の淘汰器のなかに土砂と水を注ぎ込み、ハンドルを回して土砂をよりわけ、下に沈んだ砂金を回収するという触れ込みで、出発に先立って金2円を投じ、多摩川の砂利を利用して講習会まで開いてきたというしろものだった。だが、現地に来てみるとそんな玩具のようなブリキの箱では何の役にも立たなかった。

こうして山に入った者もほとんどが採取をあきらめて、郷里から旅費を送ってもらって夢破れて帰国した。残った者は帰る旅費のあてもなく、採金事務所の事務員になったり、カッチャを買って細々と採取にあたった。新聞にはこんな記事も登場するようになる。

砂金採取地は海岸より7~8里(28~32km)の山奥にて、もとより住すべき家とて無く、米味噌は一切、人の肩にて運搬する等、名状すべからざる有様にて飲食物の不良なるのと、不完全なる小屋に住んで、日中、水中に入りて採取に従事することゆえ、健康を害すること甚だしく、十中八九は脚気(かっけ)病に罹れるも多くも、皆その病状の如何にあるや知らず、もとより医師等の有るべきはずも無きことなれば、少しの病気は押して仕事に従事するより、病は次第に重症に陥り、昨年中、該所に在りて死を遂げたるもの何十人なるを知らず。(『北海』明治33年3月)

■困難から逃げた人々、立ち向かった人々

なかでも山中に1集落まで生まれたペーチャン小川は浮き沈みが激しく、34年にはほとんど収量が皆無、わずかに上流のニセケショマップで採掘が続くという状態だったという。

こうしてゴールド・ラッシュは早くも終末を迎えた。こうして日本中を騒がせた砂金騒動はこのあとも専門の砂金採取人の手で続けられ大正期を経て昭和まで細々と続くのである。

北海道開拓に対する批判として、北海道に渡った和人の移民は〝一攫千金をねらう博徒〟のようものであったという主張を聞くことがあります。多くの場合は、入植者の飽くなき私利私欲によってアイヌの人々の平和な暮らしが破壊されていった──と続くわけですが、北海道にわたってひと山当てようとする博徒のような移民もゼロではない。というか、相当の割合がありました。その最たるものが今回紹介した砂金採取人たちでしょう。

こうした史実があるから、やはり北海道民は博徒の子孫──というのは違っていると言いたい。なぜならば、町史が言うように金成金の夢が叶えられなかった者たちのほとんどは、開拓という究極の試練に立ち向かうこと無く、故郷に引き上げているのです。

一攫千金を狙う、成金を夢見る──という安易な砂金採取人と、原生林に分け入って巨木を切り倒して田畑を拓いた開拓者は南極と北極の違いです。

中頓別の開祖、楢原民之助もゴールドラッシュに誘われてやってきましたが、砂金採取人の狂態を見て思うところがあったのでしょう。一人原野に入り、想像を絶する苦労をして中頓別のまちを拓きました。それが私たちの父祖である開拓者です。

明治に北海道に渡った人には3種類の人たちがいたのではないかと思います。ひとつは困難に立ち向かい、克服した人。困難に立ち向かったけれども、敗れてしまった人。そして、困難に立ち向かうこと無く逃げた人です。

私たちの父祖が開拓の経験者であると言うことは、第一の人、試練に立ち向かい、克服した人です。私たちにはその血が流れているのです。そのことを誇りに思いましょう。

【引用出典】

『中頓別町史』1997・中頓別町役場・98-126pより抜粋

【写真出典】

①②③『中頓別町史』1997・中頓別町役場・98-126p