[苫小牧市] 白島萬吉 飯田信三 石垣彦三郎──海の開拓史

陸に原野に分け入る開拓があったように、明治の北海道には海にも開拓史があったのでは、と考えています。『苫小牧市史』からそのヒントを探ってみましょう。松前藩時代からイワシ漁で栄えた苫小牧では、明治を境に封建的な旧世代からまさに開拓者と呼ぶにふさわしいベンチャースピリットあふれる新世代へのダイナミックな世代交代が行われました。

■場所請負商人、明治も居残る

ご承知のように松前時代の北海道では場所請負制度というものが行われていました。封建時代は領主は家臣に領地を与え、そこから得られる年貢を家臣の知行としていましたが、米の採れない松前藩では知行として漁場の経営権を家臣に与えていました。家臣はその漁場の経営を商人に任せ、年貢のかわりに運上金を受け取っていたのです。

場所請負制度は明治になってどうなったでしょうか?

新政府は、中央集権国家を樹立するため封建体制を否定し、その最大の障害となる社会の諸廃止と漁場持方面に内在する旧体制を打破していった。

開拓使が設置されるや、こうした封建制の原因たる場所請負制度を逸速く廃止することを決め、明治2年9月28日には「今や版籍が返上されるような時である。従来商人の身でありながら諸場所の土地や人民を始め請負、支配していることは名分において宜しくないので、今後場所請負を廃止する。しかし、撫育をはじめ漁猟に必要な諸品(道具)などを引き揚げられては支障をきたすであろうから、現業については年々少しづつ変革していくので、心得違いのないようにされたい」という意味の布達が出された。

このように明治になってすぐ場所請負制度は廃止されましたが、漁業と言えば北海道の基幹産業です。その担い手である場所請負商人を排除することは現実的ではなく、「漁場持」と名前は変わったものの場所請負人は依然として営業を続けていました。苫小牧を含む勇払郡は場所請負商人である山田文右衛門が漁場を支配していました。

明治2年から北海道は雄藩によって分割統治されることになり、勇払郡は高知藩の支配地となります。しかし、高知藩は

高知藩の本道開拓の主眼とするところはあくまでも股業開発にあって、あらかじめ農夫を引き連れて来たほどであったから、漁場経営は二次的なものであったので、その内容においてはほとんど干渉せず、世話方以下の漁場幹部に一切を任せていた。

この世話方や幹部は山田文右衛門の配下から選ばれていましたから、松前藩以来の漁場支配は事実上続いていました。

イワシ漁の模様(出典①)

■白島萬吉、馬を武器に台頭

明治5年、廃藩置県によって高知藩が廃止になると、藩士は北海道を引き上げ、漁場の権利も開拓使に引き継ぎました。こうした混乱の中で、新世代の漁業者が台頭していきます。白島萬吉はその代表例です。

樽前浜で異色な存在は永住人白島萬吉である。白島は安政年間に小糸魚村に永住したが、当時59歳でこれまで惣小頭村役人の経験があった。明治21年、高知藩が開拓使に報告した文書の中に「持馬58頭、畑4反6畝所有、同居雇人数人」とあって、当地方水住人の中では第一位の資産家であった。

白島は場所請負時より、二八取の出稼自営漁民同様の資格でていたが、動力のない当時の漁場では馬は絶対不可欠であった。白島はこの馬を多数所有し、出稼人たちに馬の便宜をはかり、留守岳以外は越年しない各漁場の人びとに代わって冬場において、漁場侍をはじめとする馬の管理を引き受けていた。

小糸魚村から錦多峰村にかけては当地方でも特に積雪が少なく、そのうえ熊笹が多く、冬期間の放し飼いには絶好の地であった。こんな関係と村役人でもあったから請負人の信望も厚く、漁場経営を許可されていたものと思うのである。ただ、函館商人とのつながりは薄く、魚粕、魚油などの製品は他の漁場の製品を積み取りに来た時に、船頭との直接取引であった。

この時代の漁業者のほとんどは本州からの出稼ぎ者であり、漁期が終われば母村に戻っていました。そうした中で白島だけは北海道に定住します。定住のメリットとして馬を多数飼い、これを武器にして漁場でのしあがっていったのです。なお、漁場で馬が必要とされたのは、港湾設備の整備されていない時代、漁船を馬に引かせて陸揚げしていたからです。

■アイヌ酷使を止められ、場所請負人撤退

こうして新世代の漁業者が登場する一方、旧来の場所請負人は衰退していきます。その背景には開拓使が漁場でのアイヌ酷使に歯止めを掛けたことが大きく影響していました。

勇払郡の支配権を得た高知藩は「『請負人と申す者に相委ね、土民を苦役することあたかも牛馬の如く』(高知県史 近代編)と、場所請負人のアイヌを酷使した横暴きわまる漁場経営を非難する報告書を提出」したそうです。幕末の封建士族の目から見ても、アイヌの置かれた環境は劣悪なものでした。

そこで開拓使は、「漁場持以降においては、アイヌの使役は旧請負人時のような強制的苛酷な労伽は禁止され、開拓使も和人同様に取り扱うことを指示」しました。そのため

明治6年以降この漁場持制度は収税金の増大、アイヌ使役における賃金定額、出稼人渡世による新開漁場が多く出現し、漁場持の地位がきわめて不安定となり、漁場経営も極度に苦しくなってきた。

となって、山田文右衛門は明治8年4月7日、漁場持を辞任してしまいます。漁場は山田の代人であった植田甚蔵が受け継ぎました。ところが、植田は明治13年11月に死亡。長男の植田礼吾が跡を継ぎますが、

だが、礼吾の代になってから不漁の年が多くなり、特に、イワシ漁において明治19年3076石、翌20年には3378石にとどまった。そのうえ、これまで漁場使役の担い手となってきたアイヌ雇漁夫の極端な減少と、勇払郡においては出稼人漁場の発展により渡島・南部地方からの漁夫集めにも困難を極めたのである。

■母国に引き上げなかった彦根藩士・飯田信三

こうして植田家も明治20年、漁場を手放してしまいます。アイヌの酷使という松前藩以来の封建主義漁場経営は、明治という新時代に対応できずに衰退していったのです。代わって台頭したのが次のような人たちでした。

飯田信三(出典②)

飯田信三は、明治2年の本道分領支配時に彦根藩開拓者の一員として来道したが、同4年8月の支配地返上後も門別村本町に残留した1人で、その後近江人の持つ商魂をいかんなく発揮して、門別村において漁場、昆布場の経営をはじめ、牧畜、海運業にはげみ、まもなく沙流郡における第1位の実力者となり、同36年には道会議員の補選に当選し、同38年の第2期道会議員にも浦河支庁管内において無競争で当選した。

明治35年の漁業権設定時にはイワシ地曳網漁業において23権、サケ定置漁業3権の漁業権を取得して、石垣彦三郎とともに樽前浜の2大漁業家となった。

彦根藩士族で、廃藩置県によって他が本州に引き上げた中、北海道の可能性を信じて1人残った飯田信三ですが、『北海道史人名字集』(河野常吉・1979・北海道出版企画センター)によれば、彦根藩から北海道に派遣された200余名の士族のうち、残ったは飯田他5名だけだったそうです。初めは上役である斉藤正寿の雇人という立場でしたが、正寿が負債を負って倒産すると漁業家として独立しました。

■石塚彦三郎、商店の手代から成り上がる

石塚彦三郎は函館の商業界から一代で成り上がった創業ベンチャーです。

石塚彦三郎(出典④)

石垣彦三郎は安政元年伊勢国員弁郡北大社村の生まれであったが、明治13年北海道に渡り、函館の金物店の漁業経営の手代となり、のちに支配人となったが、同23年2月独立、実弟隈太郎と共同出資によって函館末広町に酒類卸および種油商を経営し、魚商を兼ねた。

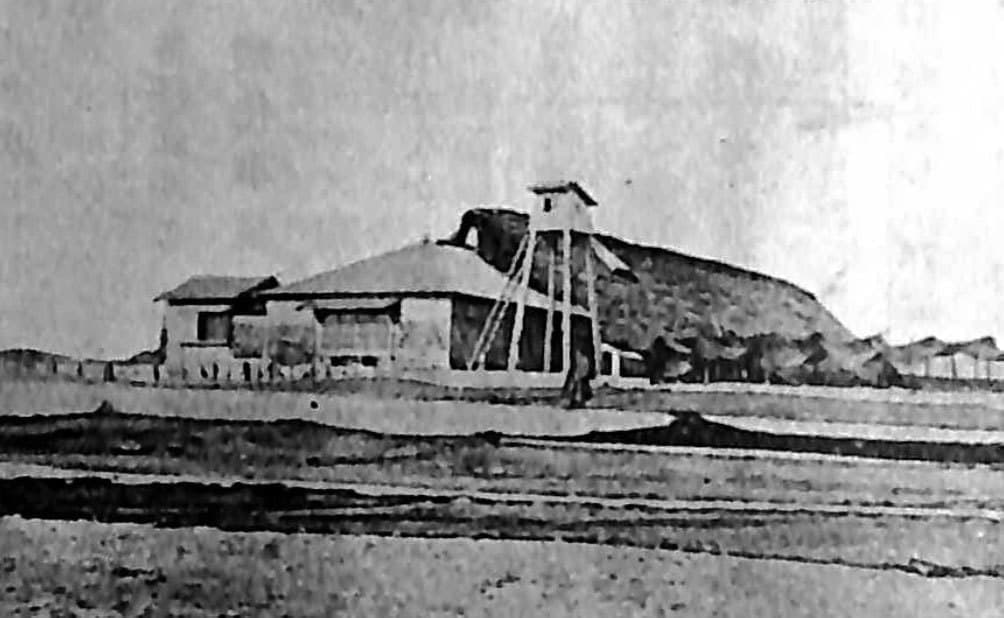

独立以来足掛け10年の努力によって石垣商店は大成功をなし、函館一流商店の仲間入りをしていたが、彦三郎は魚商において得た知識も手伝って漁場の直接経営を決意した。

同31年にはこれまで商取引関係のあった三井物産の漁業利用権の一切を借り受け、事実上の漁場経営者となって苫小牧村にやって来たのである。そして、樽前浜の漁場には石垣の下に符号が付けられ「石垣何号漁場」と呼ばれるようになった。

石垣が明治31年から同35年の漁業法施行までに借り受けた漁場はニシタップ・サタップ間のイワシ漁場18カ所であったが、これは勇払郡イワシ漁場の4割以上を占めるものであった。

一方、明治20年代初期から樽前、覚生海岸を中心に漁場の拡張をはかった門別村の飯田信三が3割の漁場を所有していたから、この2人で実に70%以上の漁場が占有されていたのである。

これらの漁場は南部九戸郡久慈村、茅部郡森村石倉、同蛯谷などの出稼人に収獲割貸しされ、当地方の沿岸漁業の特長が明確に打ち出されていった。

明治34年幾多の変遷を経て漁業法が国会において可決され、翌35年から施行されることになったが、同法は漁業権を法定化し、私有権としての内容を明確にしたため、石垣はこの漁場の使用権を得るため実弟隈太郎を通じ三井物産との交渉に入ったが、さいわい三井はこの漁場を自ら経営することもなく、同35年1月、16カ統を1万2000円をもって譲り受けた。そして、石垣は名実ともに樽前浜での漁業経営者の第一人者となったのである。

石垣彦三郎は、漁業の不漁時の不安を考え牧場などの多角経営を行ったが、常に陰陽にわたって援助した函館の実弟隈太郎の存在も忘れてはならないことである。

石塚漁場(出典④)

白島萬吉、飯田信三,石垣彦三郎と言った人たちも、これまで「草分けの人々」として紹介した開拓者と同じく、私たち北海道の誇らしい開拓者と呼んでも良いのではないでしょうか。原生林分け入っての開墾はありませんが、新天地北海道でアンビシャスを実現しようとしたベンチャースピリットは共通です。

開拓というと陸の方に目が向きがちですが、当サイトでは海の方にも目を向けてまいります。

【引用出典】

『苫小牧市史 上巻』1975・1359~1414p

【引用出典】

①苫小牧史HP http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunka/bunkazai/shinobunkazai/hayashizyuemon.html

②『苫小牧市史 上巻』1975・1411p

③同上 1412p

④同上 1413p