北海道の名づけ親は松浦武四郎なのか? ③

徳川斉昭と北方未来考

徳川斉昭①

松浦武四郎が北海道の名付け親になったという7月17日を記念した「道民みんなの日」に向け、本当に松浦が名付け親なのかを検証してきました。そして、前回までに松浦は自分の号が「北海道人」であることから、北海道という名称を避けて政府に名称案を提出したことを紹介し、松浦を名付け親とするのは無理があることを論じました。では、北海道という名称はどこから来たのでしょうか?

■『北方未来考』と北海道

公的に残る記録として初めて蝦夷地を北海道と呼ぶことを提唱したのは、幕末の名君の誉れの高い水戸藩9代当主・徳川斉昭とされています。

斉昭は御三家の立場から混乱の続く幕府のさまざまな提言を行った中に、蝦夷地開拓があり、斉昭は自らの蝦夷地経営案を記して『北方未来考』(天保10(1839)年)の蝦夷地図に直筆で次のように書きました。

六十六ケ國査岐封馬之二島を入て六十八ケ國なれば 松前 蝦夷 西はカラフト 東はシコタン等 北は千島よりカンサッカ迄を北海道と定 新たに国名御附に相成 粒立たる島へは夫々連枝を取立候はば 後世北秋の防禦も行届 徳川家も敷々出来可申哉との愚案也 庶子の内 彼地にて成長致候者に候はば厳寒も厭申聞敷也

ロシアの脅威が北方に迫っているとき、蝦夷地を北海道と名付けて北方防衛を強化せよと提言したのです。

『北方未来考』水戸藩史資料別記上306p

■蝦夷地にかける斉昭の情熱

水戸藩は水戸黄門で有名な水戸光圀の時代から蝦夷地に関心を持ち、光圀は大船を建造して貞享4(1687)年と元禄元年に蝦夷地探査を行っています。

下って斉昭の時代にロシアの脅威が北方に迫ると、斉昭は藩士二名を蝦夷地に派遣して実情を調査させ、幕府に水戸藩に蝦夷地に領地を与え、開拓と警備を任せるように求めたのです。

文政12(1829)年に、斉昭が家督を継ぐすぐに蝦夷地の開拓と警備を幕府に申し出ましたが、幕府は、増封は特別な功績のあった時の褒美として下されるもので、御三家と言えども顕著な功績のないうちに増封は認められないといって撥ね付けました。

天保5(1834)年に、松前藩主・松前章広が没すると、斉昭はこれを好機と捉え、書を老中大久保加賀守正真に送り、再度、蝦夷地開拓を願い出ました。正真はこれに賛同し、斉昭の願いが叶うかと思われましたが、正真が翌年に急逝。跡を継いだ水野忠邦は、言を左右に斉昭の追求を退けるだけでした。

しかし、斉昭はなおも諦めず、蝦夷地経営の策を巡らしていました。腹心の藤田東湖に蝦夷地探検家・間宮林蔵を訪ねさせ、大内右衛門を蝦夷地に派遣して調査を行っています。天保10(1839)年には書を将軍家慶に送って蝦夷地開拓を求めるとともに、天保14(1843)年には松前藩に原十左衛門を派遣して蝦夷地経営を申し出ましたが、松前藩に拒絶されました。

このような斉昭の蝦夷地に対する執念は、幕府中枢が不興を買い、弘化3(1846)年に斉昭は「驕慢」を理由に隠居を命じられます。しかし、斉昭の蝦夷地の情熱は隠居となっても衰えず、弘化3(1846)年には蝦夷地開拓を進めるよう老中安部政弘に書を送っています。

『北方未来考』は、こうした斉昭の蝦夷地への思いをまとめたもので、天保10(1839)年春から書き進めたものです。

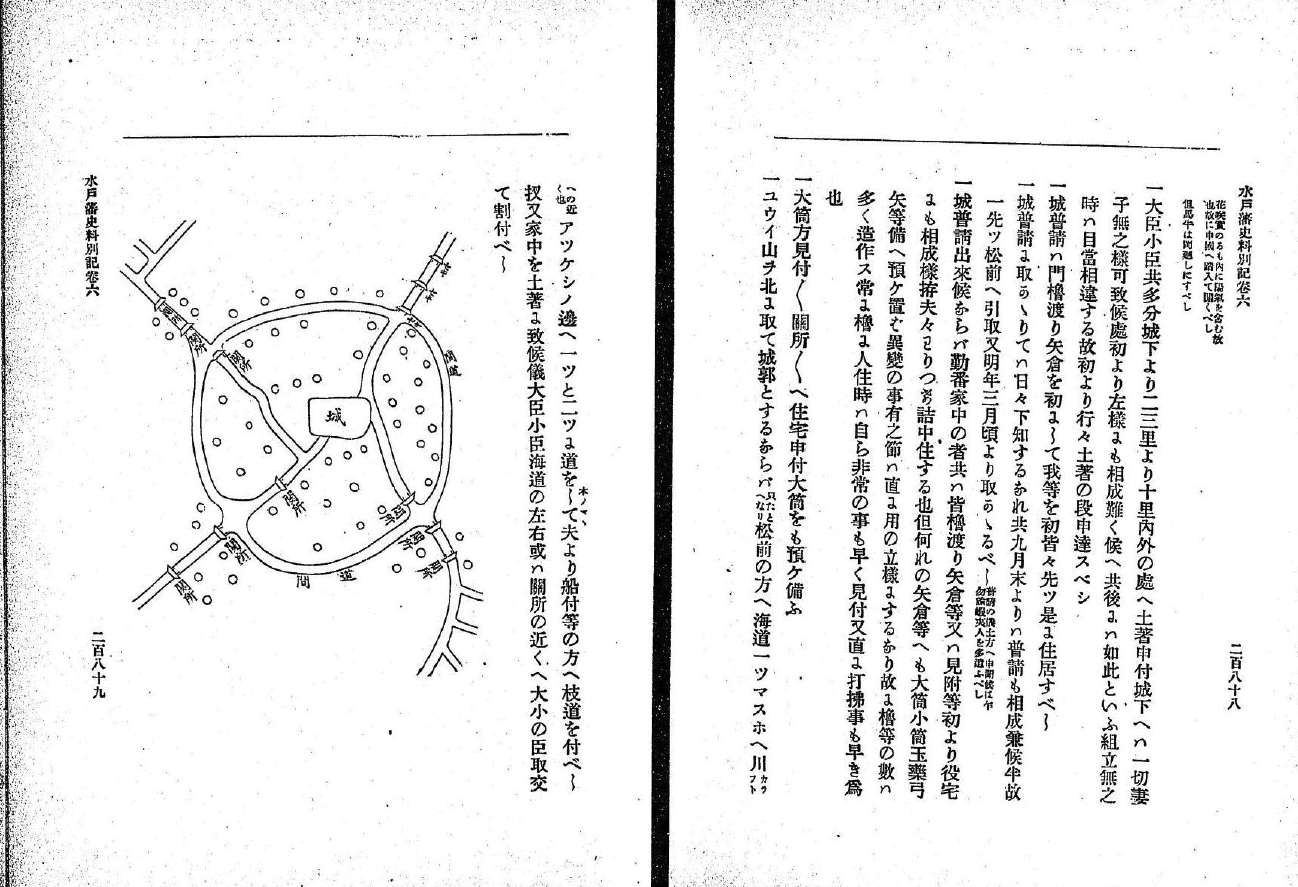

内容は、斉昭みずから蝦夷地に渡り、石狩川を溯って勇威(ゆうべり)に城を築く。学校、育児館、遊郭などを設けて、水戸藩より移民を移して、都を開く。勇威より松前・天塩・厚岸の3方向に道路を開削、大船を製造して航路を開き、砲を製造して要地に配置、全道の開拓と防衛を進めるとともにカムチャッカまで攻略する———という勇壮なものでしたが、斉昭は隠居が命じられ、その実現は叶いませんでした。

『北方未来考』同上289p

■武四郎と斉昭

しかし、斉昭は終わりません。

嘉永6(1853)年にペリーが来航。黒船によって大混乱に陥ると、老中阿部正弘の要請で海防参与として幕閣に復帰しました。幕末維新の政局では、攘夷論の旗頭として存在感を放ちます。安政2(1855)年、幕府は渡島半島のわずかな部分を松前藩に残して蝦夷地を直轄しますが、この処置には幕閣に復帰した斉昭の影響が大きかったと言われます。

さて北海道の名付け親とされる松浦武四郎ですが、嘉永6(1853)年、斉昭が幕閣に復活した年に、自身の蝦夷探索を記録した『蝦夷日誌』11冊『再航蝦夷日誌』10冊『三航蝦夷日誌』6冊などを斉昭に献上するとともに蝦夷地の歴史や諸外国が迫っている状況を記した書簡を送ります。

これを受け斉昭は

ぬるがうちにも夢に三つ帆の夷船 打ち砕かん玉ぞ宝なりけり

との自筆の書を送りました。幕末のある時期、徳川斉昭は蝦夷地に危機感を有する志士たちのシンボルだったのです。

■北海道と日の出国

この徳川斉昭の「北海道」に着目して、斉昭を北海道の名付け親とする議論が有ります。しかし、私は『北方未来考』の北海道が直接、現在の北海道に繋がったものではないと考えます。

まず『北方未来考』の「北海道」は、本文にしたためられものでは無く、附属の地図の斉昭の手で書かれたものです。本文では、蝦夷地の名称を改めて日出国とし、知知(しりべし)山以南を可知郡、勇威山より十勝山道までを勇威郡、十勝より東を十勝郡とすべし、というものでした。すなわち『北方未来考』の正当な主張は、蝦夷地を「日出国」することでした。

『北方未来考』の本文で蝦夷地の改名については次のように書かれています。

一 國名を撰び相願候て蝦夷といふ名を改可申 日出國と願可申候 寅卯之方の島なれば日出の文字も相當にて 且又日本より日の出るといふもことはりなれば かたがたよろしき也 其の他郡を分け村名をつけ統て夷言は相止可申候

また郡名の設定については別な場所に次のように記されています。

一 知可山より南、松前迄をしるべし郡と定 勇威山より西并東十勝山通りまでを勇張郡と定め 十勝山より東海までを十勝郡と定め可然候 何も大郡也 村名は是迄之名へよろしき文字認られ候へば 是迄の名を用ひ無已は改名すべし 又四郡に東西南北と分ちても可然也 「日出國勇張郡勇威城」と唱可

また斉昭はペリーの来航を受けて幕政に復帰しますが、強固な攘夷派であり、昭は、幕末政局の大勢が開国やむ無しに傾く中、安政の大獄によって井伊直弼から幕府中枢から追放されてしまいます。

北海道と名付けたのは、明治新政府の重臣たちで、明治2(1869)年の段階で西国の薩長土肥を中心とした彼らにどこまで徳川斉昭の「北海道」が浸透していたか疑問です。

北海道の名付け親———松浦武四郎では無理がある。徳川斉昭では遠い。では誰なのでしょうか? 私はお一人を思い浮かべることができます。(つづく)

【引用参照文献】

・『新北海道史②』(北海道・1971)

・『新撰北海道史②』(北海道・1937)

・『水戸藩史資料別記上』(松平文庫・1915)

・「空知地方史研究協議会会長伊東兼平編『白鳥の道・日の出国へ』空知地方史研究会・1996」