【栗山】開拓倶楽部先遣隊 長沼・栗山探索(下)

産業としての北海道米作はここからはじまった

10月25日、北海道開拓倶楽部では「開拓先遣隊」と称して長沼・栗山両町の開拓史跡を訪ねました。2回に渡るシリーズ(下)は栗山編です。水田農業は大規模な灌漑施設を必要とする農業です。北海道でいち早く大規模な造田事業を起こし、産業としての米作を始めたのは、栗山であり、泉麟太郎でした。

明治31年の大水害

長沼編でも触れましたここで知ってほしいのは明治31(1898)年に北海道を襲った大水害です。『北海道凶災害誌』(S12)によれば、9月6日午前10時から全道的に降った雨は8日午前8時まで続き、雨量は157㍉に達しました。当時の北海道の河川はまったくといいほど改修されていない自然河川だったので、石狩川、十勝川、常呂川が氾濫。死者248人、家屋浸水24000戸、流出3500戸という大被害になりました。もっと被害の大きかったのは長沼・栗山を含む空知地方で家屋浸水1161戸、流出800戸、溺死者104名を数えます。下はその水害の様子を示したもので色の濃いところが災害箇所です。長沼・栗山は全域がほぼ水没状態であることがわかります。北海道開拓を頓挫させかねないといわれました。一方、水田を用いる稲作は水害に強い作物で、この大水害に衝撃を受けた入植者たちは、水田に活路を見出そうとしました。

⑧小林酒造

小林酒造は明治11(1878)年に初代小林米三郎が札幌で創業し、明治33(1900)年栗山に移転しています。空知の将来性に着目し、夕張川の水利を求めて現在地を選びました。この時に建てられたレンガや石造りの酒蔵など13施設が、平成18(2006)年に国の登録有形文化財に指定されています。なぜ北海道遺産になっていないか不思議なほどの遺構で、歩くだけで明治にタイムスリップすることができます。

栗山を選んだ初代の判断は当たり、空知は北海道を代表する米どころに成長していき、それに応じて小林酒造も発展しました。2代目の小林米三郎は戦前戦後の北海道財界の大物として活躍。北海道商工連合会の会頭を務め、北海道銀行を始め多数の企業の創業に携わり、その名前は全国に轟きました。ここでは、そうした小林家の栄華の跡を見ることができます。北海道開拓は苦労が語られますが、巨大な富も産み出したことも知ることができます。

◦谷田製菓

小林製菓の隣に「栗山谷田のきびだんご」で知られる谷田製菓の工場と本社があります。谷田可思三が大正2(1913)年に創業したもので、大正の終わりに苦労を重ねて開発した「谷田のきびだんご」は、陸軍の兵糧として採用され、昭和10(1935)年代には日産10万本という爆発的なヒット作となりました。最盛期は小林酒造を超える工場群であったようです。

小林酒造と谷田製菓が並ぶエリアは昭和期における北海道の食品産業の力を今に伝えます。

⑨泉麟太郎邸・栗山開拓記念館

隣の栗山開拓記念館も「開拓」をテーマにした記念館は今では貴重なものとなってしまいました。他敷地内には明治33(1900)年建立の泉麟太郎記念碑、大正6(1917)年建立の角田村開拓記念碑があります。

◦方田寺

◦水難溺死者供養塔

方田寺にある明治31(1898)年の大洪水で亡くなった人たちの供養塔です。明治32(1899)年建立で台座には泉麟太郎の名前もあります。

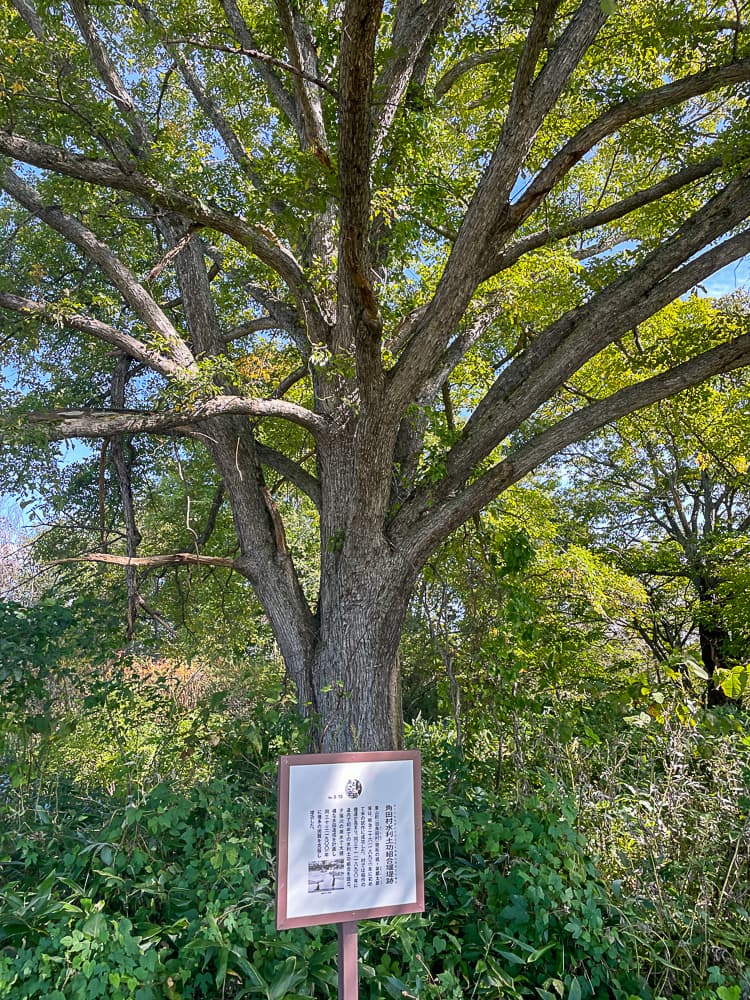

⑩一本木保存樹

明治31(1898)年の大洪水の被害は全道に及び、北海道開拓を瓦解させかねないほどの大洪水でした。栗山だけで全村の溺死者は82名に及びます。このハルニレの木にすがりついて助かった人がいたことから記念に保存されています。

⑪南学田神社

この地は明治27(1894)年に札幌農学校時代の北大第6農場として開かれました。当時の農場は農学部の実習地である以上に小作収入を得る農場で同年に27戸が入植したことを皮切りに明治33(1900)年までに436戸が入りました。この神社は農場ノ守護神として明治30(1897)年に創建されました。鎮守の森は、創建にあわせて札幌農学校が樹木を植栽しており、朝鮮五葉松など貴重な樹木もあり植物園の趣があります。神社境内には農場を記念する「一円融合」の成墾記念碑があります。

◦白石源太郎銅像

白石源太郎は第6農場の管理人でした。南学田地方は深い湿地・泥炭地で、開拓は進みませんでした。そこで湿地にも強い造田計画を立てて土功組合設立に尽力し、大正14(1925)年に竣工しました。この功績から絶大な信頼を得、村会議員など地域の要職を歴任しました。この胸像は昭和25(1950)年の北大農場開放祭にあわせて白石の功績を子々孫々の残そうと地域の人によって作られたものです。制作は東京の菓子十平と伝えられています。

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a016/bunkageijutsu/dento/dentouniikiru_h21.html

⑫土功組合築堤跡

栗山土地改良区の前身、明治28(1895)年に泉麟太郎を長として設立された角田水利組合は明治35(1902)年北海道土功組合法発布に伴い指定された北海道の第1号です。

泉麟太郎ら旧仙台角田支藩入植者によって開かれた栗山地方ですが、湿地帯・泥炭地で農耕に不向きでした。当時、北海道は稲作不適地と思われていましたが、農学者の酒匂常明がそれを否定する説を出しており、この説を信じた泉は真成会を結成して稲作に挑戦しました。試作で良好な成績をえると明治28(1895)年に水利組合を設立し、北海道で初めての造田事業に乗り出します。寒地稲作の創始者は島松の中山久蔵ですが、大規模な造田事業を起こし、産業としての稲作を創始したのは泉麟太郎です。

◦角田村水利土功組合堰堤跡

この場所には、角田水利組合が設置した夕張川から農業用水を水田に引く導水施設がありました。

◦電化揚水機場跡地

南学田の大規模な造田計画のために大正13(1924)年に設置された北海道で始めてとなる電気ポンプによる揚水場の跡地です。

◦大井分第三揚水機場

栗山の灌漑施設は昭和40(1965)年代の農業構造改革事業で大幅に拡張された。これは昭和47(1972)年に完工した排水路に設けられたもの。水路には防風林として白樺が植えられ美しい風景を作っていいます。

⑬大井分祀

元は追分という地名だったが、追分町と紛らわしいためこの漢字に改めた。北海道で初めての角田村水利土功組合の水田事業はこの場所を中心に開かれた。栗山に入植した角田の人々が最初に開いた場所でもあり、角田神社もはじめここに置かれていたが、造田事業が広がると、流水路が近くを通ることは畏れ多いと角田神社が現在地に移されている。そのことを示す祠がある。

◦角田神社

大井分にあった角田神社が明治42(1909)年に現在地に移された。元は陸軍軍医で高木兼寛男爵の農場地で、男爵の寄進を受けた。現在の社殿は昭和11(1936)年建設。高木兼寛は脚気の治療でビタミンを発見し、「ビタミンの父」と呼ばれる著名な生理学者です。

⑭夕張川

泉麟太郎は旧仙台藩角田領主であった石川家の家臣。明治21(1888)年に同志と夕張開墾起業組合を結成し夕張川右岸のアノロ原野の貸下を受けて開墾に着手しました。明治21(1888)年5月、泉率いる入植団は千歳を経て夕張川のほとりまで来ましたが、春先の増水で向こう岸に渡れません。このときアイヌの下夕張鉄五郎(テッピリア)が丸木舟を出して移民団を一人一人乗せて向こう岸に渡したことは長く語り継がれています。

【参考出典】

『栗山町史』1971・栗山町

『栗山土功組合100年記念誌』

『くりやま史跡写真集』栗山町