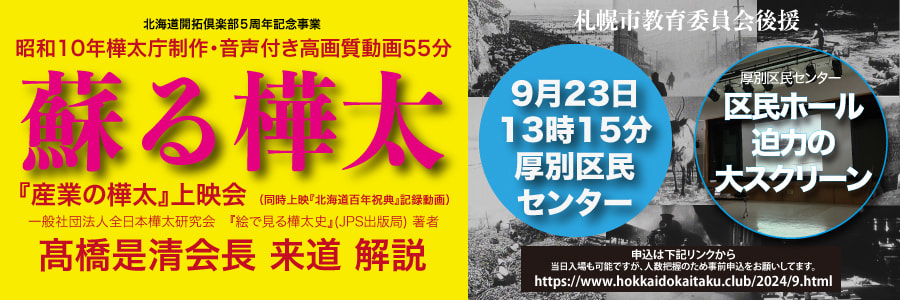

北海道開拓倶楽部5周年記念事業

『蘇る樺太』開催報告

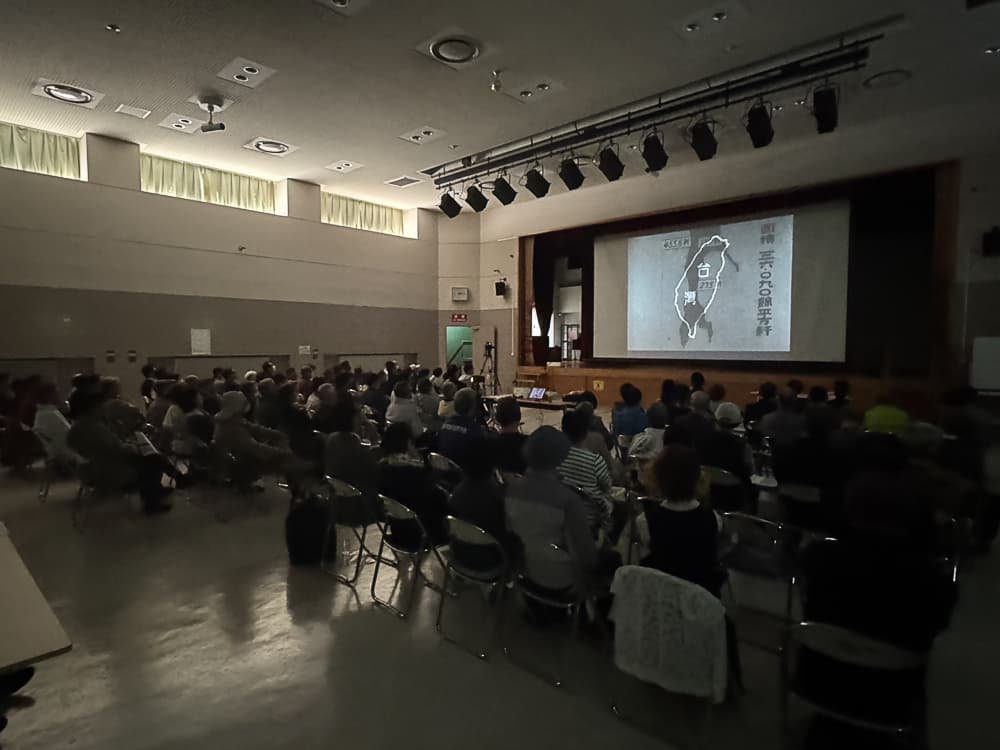

令和6年9月23日、北海道開拓倶楽部5周年記念事業として厚別区民センターで『蘇る樺太』を開催しました。会場となった区民ホールには120名近い大勢の来場があり、盛況のうちに幕を閉じました。事業報告として開催内容をご報告いたします。

13時45分 開幕

13時50分 主催者挨拶

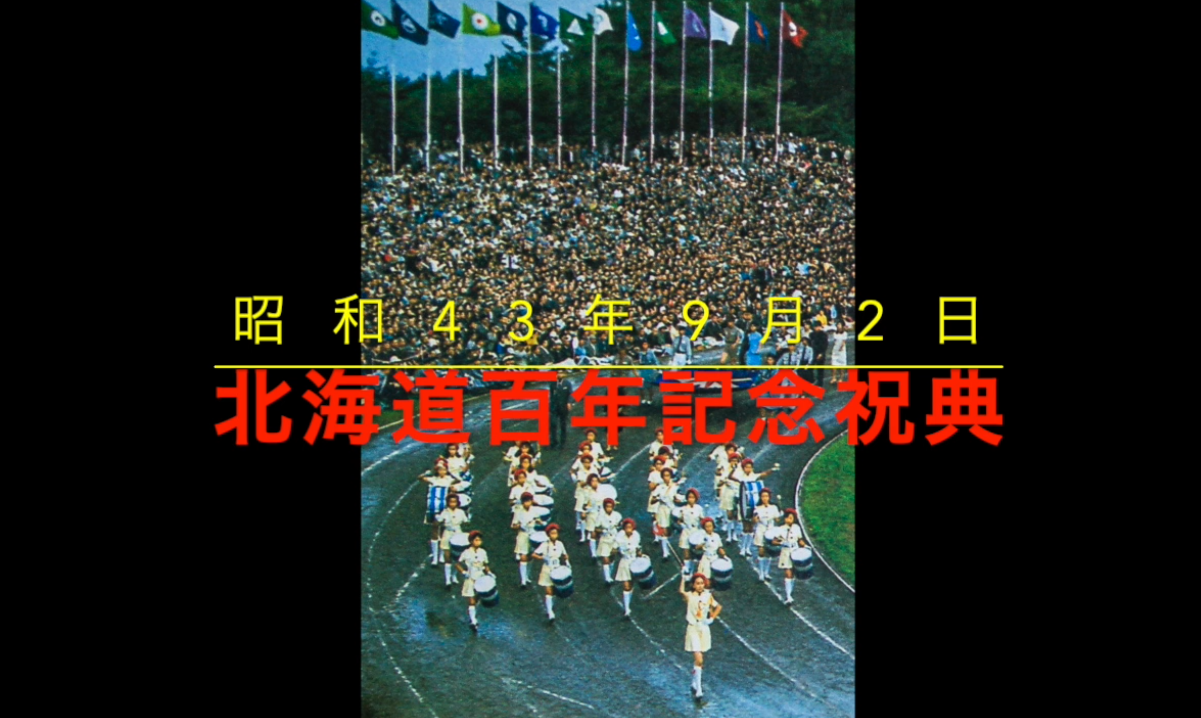

動画『北海道百年記念祝典』上映

昭和49年9月2日、札幌円山陸上競技場に天皇皇后両陛下と2万人の観衆を集めて挙行された「北海道百年記念祝典」の記録動画。祝典の模様を記録したソノシート音源に画像を貼り付けて作成した当倶楽部オリジナル動画で、ネットでは公開していません。天皇陛下の「おことば」と町村金五知事、佐藤栄作総理の祝辞が聞けます。当倶楽部の原点であり、活動の理念を示すものとして上映しました。

14時10分

記録映画『産業の樺太』上映

昭和10年に樺太庁が制作し合資会社横浜シネマ商会が撮影・録音したもの。現地で採録した音声付きで樺太の沿革・自然・農業・鉱業・水産業・林業・特殊産業の7つのテーマについて紹介しました。

15時10分

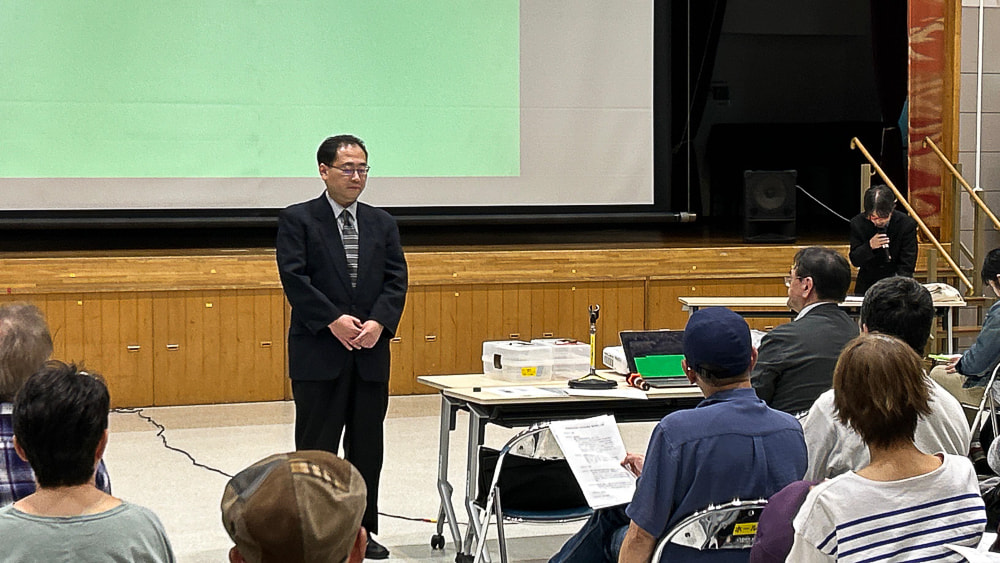

解説『樺太の農林水産業及び樺太の概略史』

一般社団法人全日本樺太研究会 髙橋是清先生

[たかはし・これきよ」昭和46年生まれ、 West Virginia University 数学研究科博士課程中途退学。平成25年から全国樺太連盟解散まで同連盟広報委員。令和元年より一般社団法人全日本樺太研究会代表理事。

樺太の歩み

それでは最初に、樺太に関するアンケートを取ったので、それを見たいと思います。20年ぐらい前に全国840の小・中学校に郵送でアンケートを行いました。質問は1点に絞りまして「樺太を知っていますか?」というものでした。

16校から回答あったんですけれども、樺太に何らかのゆかりある地域からの回答が大半を占めまして、ゆかりの土地にもかかわらず、「知っている」が半分を下回っているというかたちなんですね。全国平均ではかなり低い値となっています。こういったことで非常に非常に危惧しまして、私の活動が本格化した感じです。

樺太と日本の関係というのは、大体7世紀ぐらいからと言われております。出土品の地層を見ると大体7世紀と言われています。そして実際に統治機関が進出し始めたのが、蠣崎氏———後の松前氏ですが———だいたい15世紀終盤あたり。このとき「北夷」と言ったんですけど、本格的に樺太に行き始めました。

確実に歴史の記録上として松前氏が樺太に上陸したとされるのは17世紀前半になっています。安土桃山時代ですが、豊臣秀吉が蠣崎氏に樺太の統治というものを認めて以降どんどん樺太の統治が進んでいきました。

ロシアの侵攻

一方、ロシアはどういうものか、見ていきたいんですが、ロシアというのは元々ウラル山脈の西側にある国家でした。その後東進して北アジアの諸民族を武力併合していくかたちで、どんどんどん広がっていきました。

東シベリア総督を置くとか、そういった感じで植民地として統治を始めるんですけど、ロシア自身も、これらの土地を本領とは考えていませんでした。ロシアも、どこからが植民地で、どこからが本国なのかというのが自分たちでもわかっていないという状況です。

樺太の対岸の地域というものは、清朝、すなわち中国がもっていました。黒竜江左岸といわれるところ、外満洲、今では沿海州と言われるところですけども、そのあたりを清朝が統治していました。

ところが、ご存知のようにアヘン戦争に敗れて以降、清朝の弱体化が始まり、そこにロシアが目を付けて、まず黒竜江左岸地域を実質的に武力併合します。後にすこし共同管理になったり、多少の変遷はあるんですが、沿海州も実力的にロシアが併合しました。

樺太というものは、松田伝十郎と間宮林蔵が確認して、海峡があって大陸とは繋がっていない島ということで発見されるんですが、ロシアは沿海州を併合した後、「樺太は大陸と繋がっている。大陸とつながっている以上、ここはロシアのものだ」といって19世紀に突然樺太の領有権というものを主張し始めます。

日本もかなり粘りまして、川路聖謨という切れ者の幕府の役人が、「長崎談判」「下田談判」というものをしました。当時日本はほとんど武力が無かったんですが、ロシア側の代表であるプチャーチンを論破しまして、ラッカ岬というところがあるんですけれども、少なくともラッカ岬あたりまでは日本領だと認めさせました。

のちの下田条約=日露和親条約ともいうんですけども、それを結ぶときに、ロシア側もここまで最低限日本領でよい、ということを認めたんですが、その後———このプチャーチンという人はとても温厚だったんですけれども———交渉相手がムラビヨフという人に代わったとき、ムラビヨフは簡単に言えば軍人です。プチャーチンも軍人だったんですが、貴族出身で非常におおらかな人だったんですが、ムラビヨフという人に代わってから、交渉も非常に野蛮になりまして、最終的に全部取られてしまうということになりました。

それが「千島樺太交換条約」なんですけれども、交換となっていますが、実質的には武力併合でした。そのうちにロシアは1903年に、英国に対して「来年以降、ロシア帝国は日本と戦争状態に入る。朝鮮はシベリア本領としてロシアに併合する。日本は植民地としてロシアに併合する」ということを英国政府に通告します。

その情報が日本に入りまして、日本の方でも防備の準備をしました。そして、ご存知のように日露戦争が起こり、ロシアが敗れるかたちになって、日本併合計画というものは頓挫するわけです。その結果、明治38(1905)年から昭和20(1945)年まで40年間、樺太島の南部、北緯50度以南が日本領として回復されました。

ロシアのチェーホフなどは、樺太は「地獄の島だ」なんて言うんですけども、日本領になって以降は先ほどの『産業の樺太』にあったように非常な発展を遂げます。「地獄の島」と言われる樺太が「宝の島」と言われるようになりまして、非常に発展を遂げました。このような寒いところに40万、最盛期は42万ぐらいまでいったんですけれども、そのぐらい人口を有するようになりました。

ところが、皆様ご存じのように昭和20(1945)年、日ソ中立条約を破棄して樺太にソ連軍が攻め込んできました。アッという間に樺太全島を占領されてしまうんですけれども、当時日本軍は、ほとんど軍備もない中で、ロシアの南下を相当くい止めまして、この結果北海道が占領されずに済んだということがあります。

本当に装備のない中、ソ連軍の南下を食い止めるため、婦女子を避難させつつ、橋等を破壊しました。婦女子を優先的に南部、そして北海道へ避難させ、ようやく逃したあと自分たちは捕虜になってシベリアに送られたということです。

樺太への道のり

樺太は実際にどういうところだったのか、少しお話しします。

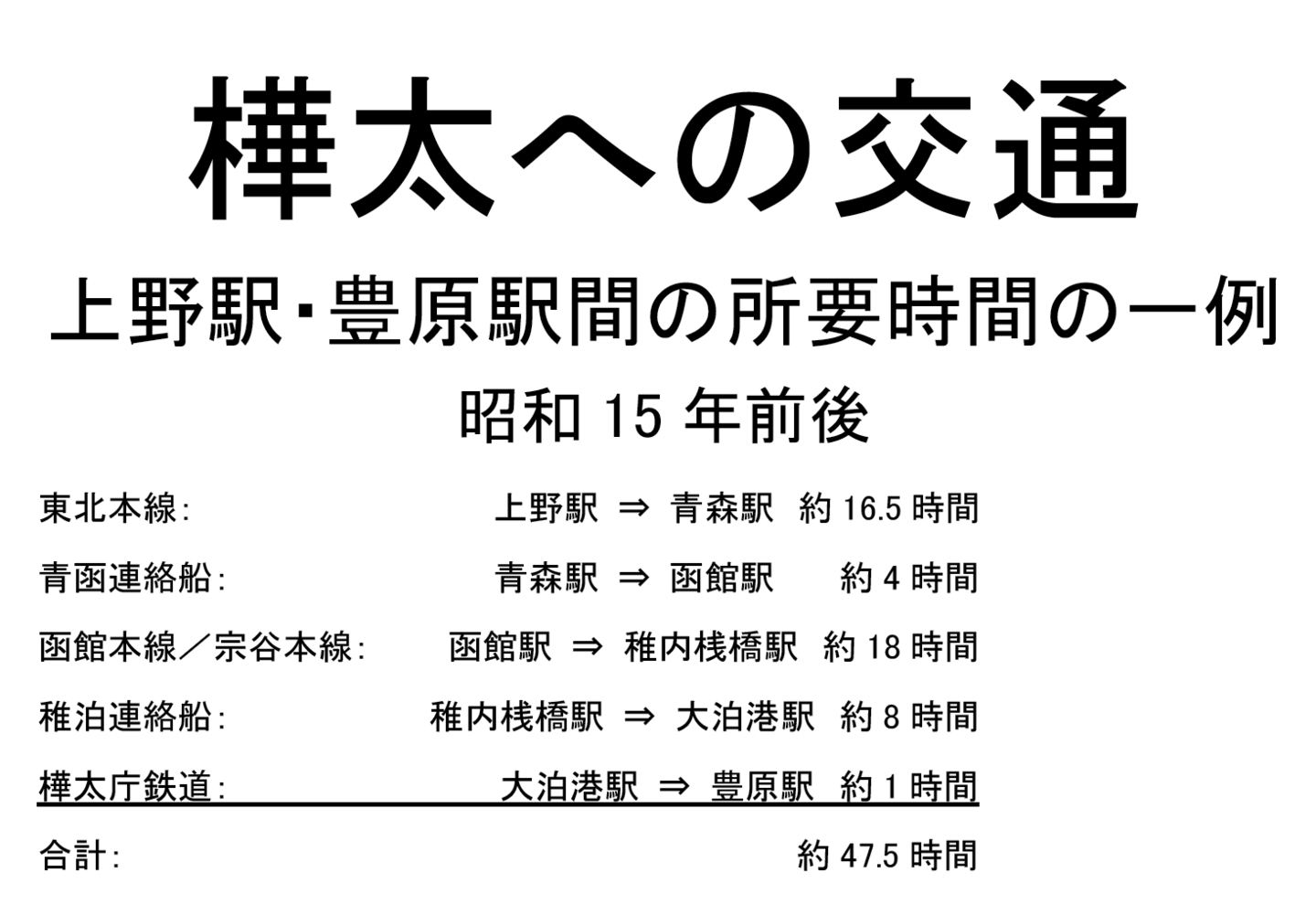

樺太に行くのに、どのくらい時間がかかったかということですが、昭和15(1940)年前後の時刻表を繋ぎ合わせ、他の文献と付け合わせたものです。季節によって変わるんですけれども、上野駅から豊原駅まで移動した場合、昭和15(1940)年のどれくらいかかるか、順番に見ていきますと、まず東北本線に乗ります。

上野から青森が大体16時間半かかります。その後、青函連絡船に乗りまして、青森から函館に行くわけです。これがだいたい4時間です。これも現在とそんなに変わっていないと思います。その後、函館本線、宗谷本線と乗り継ぎます。これはかなり時間がかかり、稚内桟橋駅——昔は樺太に行くための桟橋駅というものがありまして、今は取り壊してしまったんですけども、目の前から稚泊連絡船に乗れる駅でした。これで48時間ですね。場合によっては札幌を経由した列車などもありまして経路が若干違うんですけれども、おおむねこうですね。

「稚泊航路」と言われるもので、稚内と樺太の玄関口の大泊の間、稚内桟橋駅から大泊港までが約8時間です。大泊につきますと、後に国鉄になるんですけれども、当時は樺太庁が鉄道を管理していたので、「庁鉄」と呼ばれていました。これで豊原までだいたい1時間です。

北海道の場合ですと、玄関口が函館になり、函館を足場にして札幌が道都となっています。樺太も似ていまして、沿岸地域にある大泊が北海道でいう函館に相当します。この大泊を足場にしまして、少し奧に豊原という島都をつくりました。豊原は、北海道の札幌のようなものです。まち造りも非常に札幌に似てまして、碁盤の目のように綺麗に整備された本当に美しい街です。

樺太の農業

次にお米の話をします。文献を読んでいると、樺太には「米が無かった」といわれていますが、実際に『樺太沿革行政史』や元島民の方に取材すると、試作というかたちでつくられていました。樺太では昭和6(1931)年に稲作に成功しています。これは世界最北の稲作ということで、記録に残っています。

樺太には暖流が流れているんです。この関係で、北に真岡という町があるんですけれども、不凍港でした。真岡港は1年中凍らない港で、樺太の中心都市の一つです。この暖流の影響があって、そこの郊外でも米の試作が行われています。

その他、私がいくつか取材した中では、留多加という町があり、その郊外でも稲作の試作があったということを元島民の方から聞いています。

『樺太沿革行政史』、分厚い本なんですけれども、樺太に関心ある方はぜひご一読いただきたい書籍ですが、ここには稲作の記述があります。稲作については、小規模なものですが、どんどん増えていったと書かれています。増えていきましたが、成績は著しく異なっていました。年によって、ほとんど取れなかったり、それなりに取れたり、を繰り返したみたいですね。

こちらは「樺太におけるその他の作物」ということなんですけど、圧倒的に多かったのは馬鈴薯、つまりジャガイモです。これは寒冷地でも非常に獲れるということで、樺太庁も非常に力を入れたといいます。

そのあとは甜菜=砂糖大根ですね。樺太産のものはとても質が良かったと聞いています。後に「樺太製糖株式会社」というものができるんですが、これにともなって栽培面積が増えていきました。面白もので、砂糖は、沖縄という暖かいところでサトウキビ、北海道や樺太のような寒いところで砂糖大根が獲れる。

農業生産額の金額でいいますと、牧草がダントツでした。確かに家畜の飼料としては非常に重要ですが、人が食べるものとしてはやはり馬鈴薯。そしてオートミールが食べ始められていたことから燕麦。そして非常に質が高かった甜菜。このあたりが人の食べる物としては重要だったと思われます。

林業と製紙

樺太の林業ですが、南樺太の森林の約8割はトドマツ、エゾマツといわれています。樺太の回復期に樺太庁は、この島をどのように経営していこうかと非常に考えまして、始めたのが樺太島の研究。なかでもトドマツ、エゾマツどうしようかということで、大正期までに研究を続けた結果、これらが製紙に適していることを発見しました。木材と紙の中間材料のパルプに適しているということで製紙工場を作り、紙ができるようになります。

最初に作られたものが大正3(1914)年、本格的工場として王子製紙の大泊工場が開業になります。この製紙産業が非常に軌道に乗りまして、後に樺太は「王子王国」とも呼ばれるようになりました。それだけ王子製紙が発展していったということです。このように無尽蔵の木材が、非常に非常に樺太を助けたという事実があります。

水産業と鉱業

次に樺太の水産業です。先ほど見たようにニシン漁が有名です。ニシン漁は非常に昔から行われておりまして、松前藩時代からニシン漁、マス漁、サケ漁———このようなものが非常に盛んでした。

明治8(1875)年から明治38(1905)年この30年間、樺太はロシア帝国に併合されていたんですけれども、この間も樺太の漁業というものは、ほぼ日本人に独占されていました。ロシアに飲み込まれていた当時コルサコフと言ったんですけれども、大泊に日本が領事館を設け、邦人を保護をしながら、樺太の水産業がずっと維持されていたというかたちですね。

実際にニシン漁に参加された方にお話を聞いたところ、年に2回ほど大量のニシンが押し寄せてくるときがあったそうです。海一面が突如としてニシンだけらになるそうです。年によって回数が変わったそうで、来ない年もあったそうですが、大体おしなべて年2回ぐらい突如ニシンが大量に押し寄せて来たそうです。

樺太関係の元島民の方100人以上に取材をさせていただいたんですけれども、面白かった話の一つに、大泊の方で漁師さんが水揚げをしていたときに、バケツを持って差し出すと、バケツを魚でいっぱいにしてくれたそうです。その方は魚は〝もらうもの〟と思っていたそうです。豊原で魚が売られているのを見て非常に驚いたということをおっしゃっていました。それだけ水産資源が豊富だったということですね。

駆け足でいきましたけれども、樺太の石炭業というのがありました。樺太ではいろいろな石炭が取れたんですけども、樺太の北部の方に恵須取という大きな街がありました。恵須取の奧で元々恵須取町の一部だったんですけれども、石炭業で発展して恵須取町から独立して塔路町というのが誕生しました。ここで獲れたのが無煙炭と言われる、煙が出ない非常に質の良い石炭。〝黒いダイヤ〟と言われていました。

塔路町は、ともかく黒いダイヤが非常にお金になりましたので、職を求めてどんどん人が集まりました。その結果、児童が3000名超えの日本最大の小学校ができました。

樺太から引き上げきた樺太連盟の常務理事をなさっていた方に木匠(もくしょう)顕一先生という方がいらっしゃいまして、その先生が実際この小学校でお勤めになられていました。私、東京の世田谷在住なんですけれども、木匠先生も樺太から引き揚げてらっしゃったあと世田谷に住んでおりまして、うちから徒歩5分くらいのところでした。

しょっちゅうお話を伺っておりまして、特にお勤めになられた小学校の話を聞くと、面白いことをおっしゃってくださいまして、ここはトウロに富を求めて人が集まってきたので、日本最大の小学校ができたんですけれども、職員が非常に多かったので職員室も壁を取り払って2室を一つにして、そこに大体60名ぐらいの教員がいたということなんですね。小学校が非常に大きいので、「廊下は自転車で移動した方がいいよ」と言われたそうです。それだけ大きな小学校だったということですね。

「産業の樺太」について駆け足的な解説でしたが、これで終わります。ご質問等私が答えられるものであれば、お答えさせていただきます。

質疑応答

【会場】

今日は素晴らしい講演ありがとうございました。今北海道全般で、若い子たちがインターネットなどを見て、夢や希望などをもって都会に進出するということが結構あると思います。北海道の若い人たちがどんどん都会に行って、結果北海道から人がいなくなってしまうということが起きている。そういたったところで、僕たちが北海道にできること、どういうことがあるのかなと教えていただきたいです。

【高橋】

今、全てネットに繋がる時代ですので、例えば若い方たちが東京に行ってしまうのは仕方ないかもしれないのですけれども、その後、どうやって戻ってきていただくかということですよね。それが非常に重要だと思います。ですから、おそらくかなり部分、利便性だと思うんですが、何となく東京行きたいという、何かそういったものが多いと思うんです。

ですから一度行っても、今はリモートで東京と繋がって仕事ができますから、とにかく必ず帰ってきてくださいね———というような取り組みを道内、その他の地域でもそうなんですけれども、そういったものを確立していった方がいいと思いますね。

【海堂】

地域の歴史を知るということが大事なのかなと思います。歴史というと難しい本をいっぱい読むということではなくて、お父さんやお祖父ちゃんからどういう具合にここにやってきたのか、話を聞いてみる。曾祖父さんがどういう具合に歩んできたのか、調べてみる。家系図なんかの調査をしてみるだとか、そういう身近なことをやってみる中で、なんで自分がこの島に生まれてきたのだろう、なんで自分が今ここにいるんだろうという意味が見えてくると。そして、自分の息子や娘、子孫が生まれてきた意味みたいなものが見えてくるのではないかなと思うんです。難しい勉強というより、自分がどこから来たのかな、くらいの疑問から始めるのがいいのかなと思います。

【会場】

今日は素晴らしい『蘇る樺太』、ありがとうございます。実は私の父は樺太で生まれました。昭和20(1945)年の戦争のときに、国境で戦いをして背中を銃弾で撃たれて、なんとか生き延びて戻ってきた。そして私がいる。「15センチ弾が外れたら前はいないぞ」って言われました。親父は、戦争当時のことはほんの一言しか喋ってくれませんでした。毎年花火大会になると「花火は嫌いだ」。なぜか?というと「焼夷弾を思い出す」ということでした。

今回は素晴らしい企画だったので、この後ぜひお願いしたのは、昭和20(1945)年以降、樺太からどのような形で引き揚げて、そして北海道から東京、いろいろなところにいろいろな方たちが行きましたけど、その後のこと。どのような形で生きているのかなというところを、ぜひやっていただきたいな。そういうようなかたちで、この企画の第2弾をぜひ切望したいと思います。

【高橋】

今のご質問ということではなかったので、簡単に私の研究会の紹介をしたらどうかというお話がありましたので、簡単に申し上げますと、もともと私は、全国樺太連盟という団体の広報委員として、日本語と英語で海外に向けて樺太の啓蒙運動をしておりました。

令和3(2021)年に樺太連盟が高齢化によって解散してしまいました。最後の全国樺太連盟の常務理事の辻力様という方———今年お亡くなりになられました———が連盟の常務理事を兼務しながら「全日本樺太研究会」というものを創設なさった。その後、ご高齢ということもあって代表理事が代わりました。そして他の方に一回代わって、その後私が令和元(2019)年から会長職を仰せつかっているところです。

樺太連盟では、後継団体を作らないで運動を終えるということで解散したんですが、全国樺太連盟常務理事であった辻様が「それでは樺太の歴史の継承が途絶えてしまう」ということで、その方が創設されたのがこの全日本樺太研究会ですので、実質的に全国樺太連盟の後継団体として、いろいろと資料なども受け継ぎながら行っているというところです。

【海堂】

今日の会、大変お褒めいただきまして恐縮なんですが、まずこの会をどういうかたちで催すことになったのかといいますと、最初にご紹介した「北海道開拓倶楽部」のホームページの5周年ということで樺太を紹介するシリーズをやっていたんですね。そうするとそれを見た方から『産業の樺太』の動画を持っているんだという連絡をいただいた。聞けば、樺太連盟が16ミリフィルムで持っていたものをDVD化するため業者さんに渡し、その成果品として納品となった映像というのです。

そのときの樺太連盟の方々もご高齢になってしまっていて、原本の16ミリフィルム自体、どこにあるのかわからない状態らしいんです。そうしたことから今日ご覧いただいた『産業の樺太』がオリジナルに一番近い、クリアな動画ということで、それが私の手元に届くという経緯がありました。

これ僕が見て素晴らしいな、皆さんにも見てもらいたいなと思ったんですが、ただ映画上映だけではさびしいし、どなたか解説を引き受けてくれる方がいらっしゃれば、こういうふうに会をしようと思ったんです。たまたま、我々の知り合いの中で、苫小牧で樺太研究会の会員をされている方から、「高橋会長に聞いてみる」というお話があって、ありがたくお引き受けいただいたということです。

初めはこの区民センターの40人の会議室でやることを考えていたんです。樺太の昔の動画を見るのに、そんなに人は集まらないだろうと思ったんですね。たまたま23日に大ホールが空いているということで、試しにここで上映してみたんです。やはり大変な迫力で、こちらでやろうということで急遽会場を変えまして今日の運びになりました。

まさかこんなにも大勢の皆さんにお集まりいただけるなんて、主催した人間の方からしても驚きです。歴史的なものというのは地味なものですが、光の当てかた、紹介の仕方によっては、皆さんの関心を寄せていただけのかと思いました。その後の期待も伺ったので、これに終わらせず、次のことは考えていきたいと思います。ありがとうございました。

【会場】

高橋先生どうもありがとうございました。実は、私も樺太生まれで、父親も樺太なんです。誰が最初に来たかというと祖父なんです。私の祖父は明治14(1881)年生まれでしたから、明治38(1905)年に帝国陸軍が樺太に進駐したときに軍属の1人として渡っているんですね。

渡って何をしたのかって聞いたら、豊原で兵舎を作っておった。業者は伊藤組だったそうです。伊藤組と当時は旭川に支店があった田中組。今札幌にありますが、その田中組が伊藤組の下請けで、陸軍の樺太進駐にあわせて渡ったということになって、そのまま樺太にいつ行ったんですが、最初に入った人たちはそうとうなご苦労したはずなんです。明治38(1905)年からの3年間ぐらいの間の入植というのは、どうだったんでしょうかね? それが一つ。

それから二つ目は、日露戦争の前に樺太がまだ日本とロシアの混合地帯だった時代に、江別に移住したアイヌが「樺太に戻してくれ」と北海道庁に掛け合って戻っています。(樺太時代)私は6歳でしたが、よく遊びに行っていたアイヌ部落がありました。後に私は「豊原会」の会長として、樺太には10回くらい行ってますけど、その部落を探そうと行ったら、「全部日本に送りだした」とロシア政府から説明を受けました。それはどうだったのか? ということを教えてください。

【高橋】

まず、日本軍がロシアに行った時は———ロシアはいつもするんですが———焦土戦術ということで、コルサコフを焼け野原にしました。兵隊さんが上陸して一番困ったのは一面灰でどこで寝たら良いんだろうと———そのくらいだったんですね。

豊原はまだ開発されてませんでした。小さな村でしたので、住むところがなかった。それでまず兵隊さんが仮設の兵舎を建てました。そのうちポーツマス講和条約を結ぶにあたって、北の方はロシアになり、南は日本領となって、「樺太民政署」が大泊にできます。

民政署は、当時はどうやって人を呼び込もうかということでいろいろと考えて、もう少し人が泊まれるようなところを軍に作らせて、それから入植を促進しようということでした。ですので樺太の最初は兵隊さんがその礎をつくったということです。

続いて樺太アイヌの方々のお話ですけども、千島樺太交換条約で樺太がロシア領になる時にアイヌの方々に「ロシア人として生きていきますか? 日本人として生きていますか?」ということを聞いて、アイヌの方々は日本人を選択肢にしたわけですね。

それで北海道に来ることになったんですけれども、アイヌの方々は樺太が見える宗谷を希望されていました。ただ、当時の明治政府が恐れたのは、アイヌの方々には国境という概念がないですから、自由に往来をするだろうと。自由な往来が始まると国境が不明確になって、いずれ問題になるかもしれないと、ということで、もっと奥地に住んでいただくわけですね。そこで疫病になってしまってかなりの方が亡くなりました。残った方が樺太に戻りましたが、南樺太が日本領に戻った時には何人かの方がまだご存命でした。

【会場】

今日は大変貴重な画像など見させていただき、誠にありがとうございます。明治38(1905)年に南樺太が日本領になって昭和20(1945)年まで、今日の映画で見れば大発展を遂げたわけですけど、20年以降、ソ連統治時代、ソ連が解体し、今ロシアになっている。その間樺太は発展していったのか、お聞かせ願いたいですが。

【高橋】

明治8(1875)年から明治38(1905)年のロマノフ帝制期ということでしょうか?

【会場】

そうではなく、昭和20(1945)年以降、ソ連が占領し、ソ連が崩壊して現在のロシアになっている間。日本が統治していたときのような大発展を遂げていたのか、ということを聞きたいんですが。

【高橋】

実際に私、樺太に行く機会は何回かあったんですけど、ロシアの査証で行くことにどうしても抵抗がありましたので、まだ稚内止まりなんです。実際に樺太に行った方に聞きますと、やはり道路がデコボコ。この前、日本統治時代の最後の王子製紙の工場が止まってしまったんですけれども、ずっと日本が築いてきたものを食い潰す形で運営されていました。

それで、大体ホテルに泊まると、途中で湯が出なくなるとか。これは由々しき問題だと思うのですけれども、樺太の場合、急患でも土日に医者が来ない。樺太日本人会の会長の奈良さんという方、日本に永住帰国する寸前に交通事故に遭われまして、最初は病院に行っても携帯電話が使えるほど元気だったんですけど、どんどん状態が悪化してくるわけです。土日ということを理由に医者が来てくれなくて、結局亡くなってしまったわけです。そういうこともありまして、果たして樺太の方々が幸せに暮らしているかというとすこし疑問がつくところがあります。

【会場】

それで、樺太地方政府の人は、日本の投資をとても望んでるんでしょうか?

【高橋】

日本からの投資は望まれています。実際に樺太で事業をされている方に聞いたんですけれども、取引をするときに難しいといわれているのが、約束を守らないというのは非常に困るそうです。書面で約束をしても、いやこれは自分が書いたものではなくて、自分の上司が書いたんだから自分は知らないと。日本人には発想のつかない言い訳をされるそうで、そういった部分ですこし商売が難しいとはおっしゃっていました。

【会場】

私の家内の両親が昭和20(1945)年に樺太から命からがら北海道に引き揚げてきたことが2年ぐらい前に分かったんです。それで家内のルーツを探しているんですけど、札幌に引き揚げてきた親類はいたはずなんですが、その後に来た継母が親類付き合いを断ち切ったために、わからなくなってしまった。道内にも親類の人がいるはずなんですけど、どうやって探したらいいんでしょうか?

樺太関連で人を調べるときに、行政書士さんを使う、家庭裁判所に助けを求める方がいらっしゃいます。私も人探しということでは積極的に関わったことはないんですが、行政書士さんで家系図を専門になさっている方がいらっしゃいますので、そういう方にお願いする。場合によっては家庭裁判所で助けてくださることもあるそうです。私がわかるのはそのくらいになります。

【海堂】

旧樺太庁にあっただろう戸籍のような公文書、それはロシア領のどこかに保管されたままなんでしょうか?

【高橋】

5町村分だけ、こちらに引き揚げるときに持ち帰ってきたんですが、他はみんなロシアに取られてしまった。ロシアの公文書館に少しあるという話は聞いているのですけれども、わずかだそうです。日本には、外務省に外地整理室というところがあります。外地整理室で持っている5町村分に該当すれば、何か見えるかもしれませんが、全部で40いくつ町村がありますので、その中に入っていないとすると、やはり家庭裁判所に頼るか、行政書士に頼るかということになるかと思います。

【会場】

日本に引き揚げてきた人たちの名簿でしょうか? そういうのではないということでしょうか?

【高橋】

樺太連盟の名簿はあります。最盛期で6000名ぐらいでしたので、そういった面から探れるかもしれませんが、例えば私が持っているものですと平成25(2013)年ぐらいに作られた最後のもの。それがだいたい1000名くらい。そういった感じでありますけれども、血縁関係ということになると難しいかもしれないですね。

【会場】

本日はありがとうございます。樺太で国際的に有名な方なら、やはり横綱の大鵬さん、あるいはニトリの社長など。企業では富士メガネ。ロシアになって誰か著名な人を出したりしたんですか?

【高橋】

彼らなりに自分たちの知事は有名だと思っているんじゃないですか? やはり、さきほどおっしゃられたように、日本の遺産を食い潰すだけ、著名人一人出せていない、そういうものだと私は思っています。モスクワの方はもともと樺太や千島の方をほとんど気にしていないですから。

【海堂】

今のお話の中に付け加えると、北海道の中堅ゼネコンである丸彦渡辺建設、北海学園の目の前に立派な本社ビルがある。あそこはもともと樺太の会社です。十勝の池田町発祥の会社ですが、王子製紙の建設部門をやる中で、王子が樺太で事業を広げた時に相当手広く事業をやったそうです。終戦で引き揚げたときに、王子に救われて業容を回復したということで聞いています。付け足しでした。

【会場】

高橋さんも樺連にいたからおわかりだと思いますが、最初に樺太と日本政府が墓参団を派遣したのは、確か昭和38(1963)年だったと思います。そのときの団長は私の父親なんですよね。そのすこし前、日本がソ連との国交を回復したときに、日ソ友好協会というものができるわけです。そのとき会長が札幌のタクシー会社の社長で、幹事長は私の父親なんでした。それはソ連側の要望だったそうです。なぜだろう。僕もよくわからんかった。

うちの親父は昭和23(1948)年11月までシベリアにいて帰って来れなかったわけですが、帰ってきた時に、うちの父親だけではなく、引き揚げてきた日本人全部なんだろうと思いますが、全員「ソ連共産党に忠誠を尽くす」という念書を書いて出てきたそうなんですよ。

私はそのとき中学生、高校生だったんですが、どうして1か月に何度も公安調査庁がうちに来るんだろうと、よくわからなかったんです。当時ソ連側が抑留した日本人にどうしたのかってことは、樺連では調べたんでしょうか?

【高橋】

樺太連盟としては、私よりもずっと把握していたと思いますけれども、私が古い記録、抑留された方に取材した限りでは、思想教育のようなものはずいぶんあったと。例えば、建物に入る時に菊の御紋を踏ませるとか、そういうことをさせた。抑留地内で新聞を作らせて、いかにソビエト連邦が偉大かなど、そういった思想教育はかなりあったと聞いています。それで本当に洗脳されてしまった人は舞鶴に着くやいなやすぐ共産党に入党したということは聞いております。

【海堂】

先ほどの栗田さんなんですが、戻ったのは昭和23(1948)年なんですね。ですからソ連統治下で3年間暮らしていました。とても優秀な方でしばらくはソ連の元で電話の交換手をやっていたそうです。その時に栗田さんは日常会話のロシア語を覚えたそうです。そして最後の1年になるとロシアから職員がきて、電話局を追い出されるかたちになったと言っていました。そして収容所に収監されるのですが、シベリアではなく、樺太にあった女学校を改修した収容所だったと言っていました。栗田さんは若干ロシア語が話せるので、ロシアと収監者をつなぐ仕事をされていたというお話をされていました。このインタビューは大変貴重ですから、うまくまとめて一つの記録として残していきたいと思っています。