日本軍との邂逅

「さぁ、いよいよ日本の旗らしいぞ!」

軍川の決戦

明治38(1905)年7月11日、竹内少将は、軍川付近に拠るロシア軍約1000に対して総攻撃を決意し、右翼隊は明け方までに豊原の占領を、左翼隊は午前5時に出発して軍川の敵主力を攻略を命じました。しかしすぐに「敵兵はすでに北方に退却した」との情報が入ります。そこで竹内少将は、敵の退路を遮断しようと、11日午前五時頃、第三大隊を小沼に派遣しました。

先行して騎馬中隊が同地に到着し、あたりを探索しましたが、敵が北方に退却した跡がありません。やはり敵主力は軍川付近にいるようです。この地のアイヌもすすんで情報提供し、そのことを裏付けました。

9時20分に、この連絡を受けた竹内少将は、小島少佐率いる第一大隊に軍川進軍を命じました。小島隊は午後3時20分に軍川に到着。さらに竹内少将は、左翼隊の向井中佐に小島隊に合流を命じました。

午後4時30分、小島隊が探射を行うと、前方約300メートルの距離の森林から敵が盛んに応戦してきました。軍川決戦が始まりました。

数で劣るロシア軍の戦術は、鬱蒼とした森林の闇に紛れて銃撃するもの。音が反射してどこから撃ってくるのかつかめません。そこでいったん300メートルほど引きました。

遅れて到着した第三大隊は、先行した第一大隊とロシア軍との銃撃音がする方向に進んで交戦に加わりました。6時30分に、歩兵第50連隊に属する戸田少佐率いる第二大隊が到着。第一大隊と左右に分かれて両翼の陣を取りました。

薄暮れの時間となると激しく雨が降り出しました。やむなく向井中佐は攻撃中止を命じました。その場で野営の準備にかかりました。

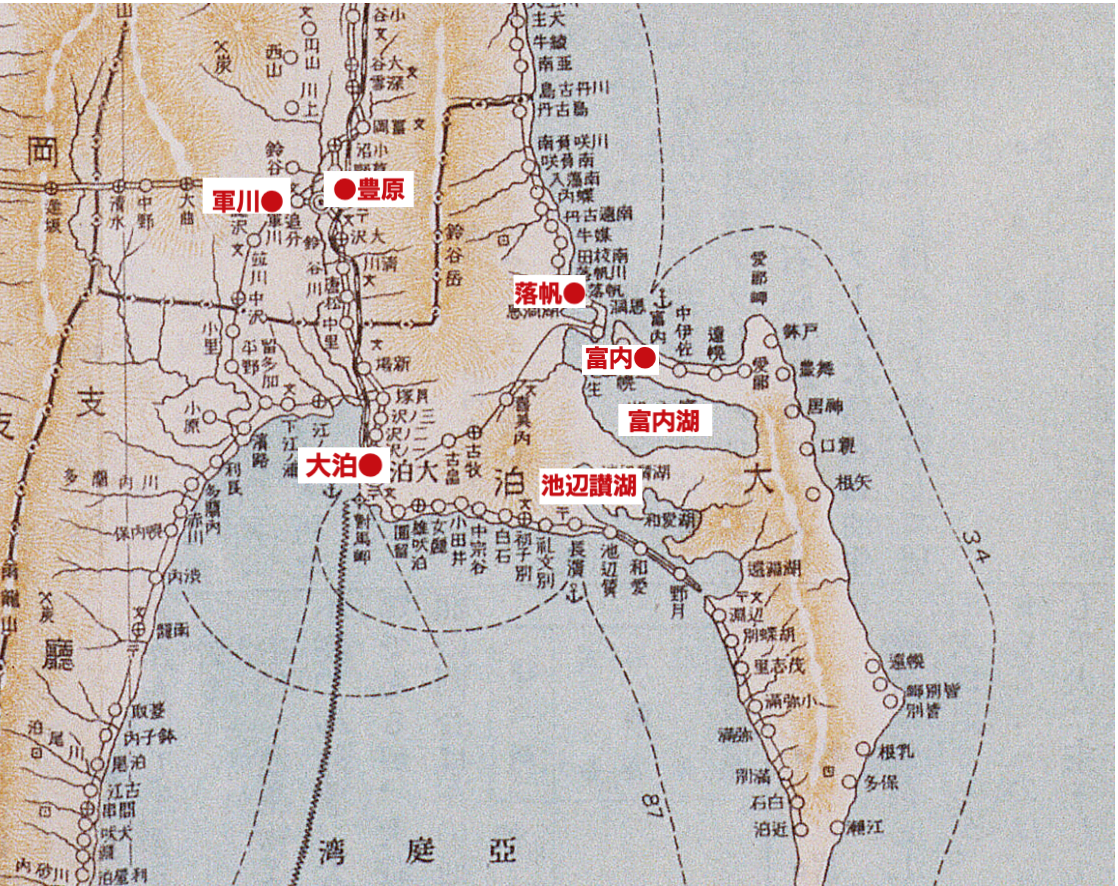

【軍川付近戦闘図】

参謀本部編『明治三七八年日露戦争史 第十巻』1905・東京偕行社

しかし、砲兵第三中隊が敵の機関銃の位置を発見し、大雨にもかかわらず銃弾を浴びせました。ロシア軍も応戦して雨の中激しい戦闘となりました。

竹内少将は、この機をとらまえて向井支隊に出発を命じると、同隊は12日3時30分頃までに現地に到着し、直ちに戦闘に参加しました。そして今が決戦!と見定めた竹内少将も、午前6時に豊原を出発し、軍川に向かいました。

午前7時45分に向井支隊が攻撃に移り、8時40分に敵の第一陣地を奪取。さらに前進しますが、約600メートル進んだところで森に潜んだ敵の銃弾を受け、西久少佐以下50名が死傷するという大損害を受けました。

一方、第一大隊は敵に狙われること承知で本道を前進。第三大隊は鈴谷川を渡って右側の高地を占拠しました。ここから銃撃を浴びせると、ロシア軍は大きく動揺。

これを見た第一大隊は直ちにロシア陣地に突入して、9時10分に占拠しました。ロシア軍は野砲4門、機関銃などを放置して西北に遁走しました。軍川の決戦は日本軍の勝利となりました。

この方面のロシア軍は、アルチシェフスキー大佐指揮する大泊予備歩兵大隊約300名、義勇兵約800名、海軍兵約40名。この戦闘で日本軍の損害は死傷者77名、一方ロシア軍の死傷者は150名に達しました。さらに将校を含む67人を捕虜としました。

『少年日露戦争史 第15編 樺太の巻』28-29p

富内湖周辺の掃討作戦

軍川付近の戦闘でロシア軍が潰走したことで、南樺太はほぼ日本軍が掌握するところとなりました。竹内少将は、大泊地方及び野登呂崎地方を第一管区、豊原地方を第2管区、落合地方を第3管区、小里地方を第4管区に定めて、それぞれ部隊を派遣し、敗残兵の掃討に乗り出しました。

第一管区の守備隊は7月19日に豊原を出発、20日から21日にわたって大泊に到着し、索敵のため小中隊を各地に派遣しました。この情勢を參謀本部編纂『明治三七八年日露戦争史第十巻』で見ましょう。

当時この地方の敗残兵は、池辺讃、富内両湖の間の地区に拠り、湖上の船舶を利用して、ここに多量の糧食を運搬せるもののごとし、これにおいては竹内少将は、この敵を掃蕩せんと欲し、在池辺讃の第一中隊及び第八中隊の一隊をしてもっぱらこれに掃蕩を任せ、別に応援として25日に在大泊の第五中隊をサオスチャンスキーを経て富内湖の西岸に向かわしめ、また在豊原の砲兵第一大隊を大泊に招聘す。

第一中隊長馬場大尉は、26日の夜にその中隊および第八中隊の一小隊を艀舟四隻に分乗せしめて、夜に乗じて池辺讃湖に渡り、第一中隊の一小隊をして同湖の東岸に、その他を北岸に至らしむ。

すなわち午後11時、第一中隊は北岸に達し、10数の敵の射撃を冒して上陸し、直ちにこれを駆逐し、斥候を立て、その退却方向を探索せしも、いたるところ密林にして雑草繁茂し、しかも夜色暗きがたために停止して、天明を待てり。

また東海岸に向いし一隊は、敵に会いせずして上陸し、北岸に銃声を聞き、ただちにその方面に前進して、同中隊に合せり。

しかして同中隊は、27日午前4時さらに運動を始め、5時に敵の陣地と察する地に至りしも、その隻影を認めず。たまたま右側に派遣せし斥候の敗残兵を捕らえ、その言により、敵のスリパコフスキー大尉の指揮する義勇兵約150、富内湖南岸に退却せしものの如く知り、同中隊はヒチナイ河口に通じる道路を取り、前進せしも、ほとんど道路なく、倒樹縦横に交差し、また泥濘脚を没するところ少なからず。加うるに敵兵橋梁を破壊し、阻絶を設けるがゆえに、行進大いに遅滞し、8時ようやくヒチナイ湖口に達するをえたり。

このとき同地の急造廠舎内に敵兵約5残留せしも、我を見て直ちに免走せり。すなわち、同中隊は少時この地に停止し、東方里許の地まで探索せしも敵を発見せざりしによりて、午後1時同地を出発す。

再び池辺讃に渡りて、8時池辺讃に帰還し、翌28日、第八中隊の一小隊に復帰せしめ、さらに第一中隊の一小隊をもって和愛および遠淵両湖の北岸を探索せしも敵について得ることなし。

これよりさき25日大泊より富内湖の西岸に赴き、馬場大尉の率いる掃蕩隊に協力すべき第五中隊は、サンオスチャンスキー以東の道をしばらく行くこと一里ほどにして道まったく尽き、しかもいたるところ樹林鬱蒼として天日を覆い、草深く茂て馬の背よりも高く、加うるに地質湿潤にしておうおうに脚を没するところあり。

28日、幸いにして富内に達し、同地土民により、敵兵約50、キムミナ、ヒチナイ両岸の中間地区に潜伏せられるを聞き、29日30日の両日、依然として滞留して探索に従事せり。

(参謀本部編『明治三七八年日露戦争史 第十巻』1905・東京偕行社・310−311p)

以上が、『あいぬ物語』で今回紹介する第7章1「日章旗」にかかわる情勢です。軍川決戦の敗北を受け、この地区のロシア軍は密林に隠れるようにして散らばっていたようです。これを第一中隊・第五中隊・第八中隊からそれぞれ選抜された一隊が掃討していきました。

なお、『明治三七八年日露戦争史』と『あいぬ物語』の記述では、日付に10日程度のずれがありますが、これは当時山邊安之助の暮らす富内村はロシア領であり、ロシアがユリウス暦を使用していたためです。『あいぬ物語』の日付に12日を足していただくと日本の暦となります。

また以下『あいぬ物語』に登場する第五中隊長「平尾大尉」は平尾熊蔵、「山田少尉」は山田耕三であることが『明治三七八年日露戦争史』で確かめられました。

あいぬ物語 (18)

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

七 日露戦争(中)

(一)日章旗

7月19日の日は、落帆村にアイヌたちの網下ろしの祝いがあった。

これまで私は富内村のほうで留守番をしていた。それは何のためかというに、ひょっとしたらアイヌ全部いなくなったあとへ、ロシア人が来でもして、火でもかけられては困ると思ったから、それで藤村源蔵と二人で留守をしていたのであった。藤村はロシア語を知っているアイヌであるから、ロシア人と何か言う時は都合が良いから、それで一緒にいた。

しかるにこの日だけ祝いの日であるから、ちょっと来てくれと、アイヌの一同が言うから、ちょっと落帆村へ出かけた。

村の人たちは、総掛かりで、いろいろなご馳走をあつらえ、大きな家へ一同集まって酒宴に取り掛かった。私は今日にも日本の軍艦が、ひょっとしたら、来はしまいかと気を配っていたから、戸外で遊んでいる子供らへこう言っておいた。

「もしも、沖の方から、煙を吐いてくる船が見えたら、早く知らせてくれ」

そう言って、宴会の席へ這い入った。しばらくあって酒になり、そろそろ私も少し酒を飲みかけた時、子供らが慌ただしく駆けて入ってきて、こう言った。

「蒸気船が富内村の方へ入っていった!」

と、叫んだ。

聞くやいなや、外へ出てみると、大きな蒸気船が富内村の方へ急いでいる。

そこで私は3人ばかりのアイヌを引率して、砂浜へ降りて行ったら、すでに一人、與四郎が船の支度をして、もう出かけるばかりになっていたところだから、同行の4人も、すぐその丸木舟へ乗って、そこから船を漕いで勇ましく出発した。

大きな蒸気船は富内村の港に入ってしまって見えなくなった。私達一同は、それでも進んでオムトの沖を通り掛かるとき、陸の方を見ると小高い所に人間がたくさん見えた。

さて、この人間はどういう人達であろう? 日本の軍人方で、例の汽船から上陸した人数でもあろうか? それにしてもあまりに早すぎる。けれども、日本の軍隊は行動が機敏であるという話だから、もう上陸してしまったのかしら どうだろう? などを考えて

「陸へ着けろ。行ってみるから!」と私が言った。若い人たちは

「危うい危うい、もしロシア人だったらどうするか?」

私が言うのは

「ロシア人だったら東内忠藏! お前、ロシア語でもって、家を見廻るに、村へ行くところだと言え! しかし、日本人だったら、私がよろしく言うから」

そう言って、陸の方へ舟を向けて、こう言った。

「旗印をよく見ろ! 白地の真ん中へ赤い丸星があったら、日本の旗だよ。もし赤と黒と白で三色に塗っていたら、その旗はロシアの旗だから」

そう言って、船を進めながら陸へ近寄って、よくよく見ると日章旗であった。

「さぁ、いよいよ日本の旗らしいぞ!」

この時と言ったら、実に実に嬉しかった。陸急いで上がると、向こうの人々も船の着いたのを見て、すぐに私たちの自宅の方へやってきて、人々すっかり私達を取り巻いていろいろ尋ねられる。

「どうだ? ロシアにいじめられはしなかったかい?」

「ロシアの奴らが、ずいぶん乱暴したろう!」

などと言って、なお、あちらからも、こちらからもそう言って尋ねられ、なかなか返答に忙しい。

その人々は、平尾大尉に引率された第五中隊の人々であった。樺太討討伐軍は、7月の7日に樺太の大泊へ初めて上陸したので、超えて7月の17日、第一中隊が池辺讃方面へ、第五中隊は富内村へ出るように大泊を出発されたのであったそうな。

第一中隊の方は、海岸づたいに池辺讃まで予定通りに17日の日到着したそうな。

第五中隊の方は、キムナイ越の山道を富内村へ向けてきたが、その山道は密林の中の険路で、木が倒れていたり、特に夏時分でもあるので、雑草などさへ、人の丈以上に伸びている。のみならず、川が山の切り岸を伝わって、川の岸へ山の土が崩れ込んで、馬の通れるよう道を切り開きながらやってきたもんだから、予定より2日遅れて今19日の日にここまで来たところなのであった。

なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。