上陸そして豊原占領

樺太アイヌたちが待ち望んだ日本軍がやってきた

日露戦争における陸の天王山・奉天回戦を勝った日本は、アメリカに仲介を頼み、講和の道をさぐりますが、そのための圧力として明治8(1875)年の樺太千島交換条約によりロシア領となった樺太攻略を計画します。

明治38(1905)年5月、戦地に全ての師団を送っていたため、大本営はあらたに第13師団を創設し、6月18日に原口兼済中将を師団長に任命して、樺太攻略を命じました。

一方、ロシアでは、明治35(1902)年に陸軍大臣クロパトキンが樺太を巡察し、現地の要望を入れて守備隊の増強を約束しましたが、中央でのさまざまな調整の中で、これがなかなか実現できないまま日露戦争の開戦となりました。ロシア守備隊の兵力は4地方独立中隊に留まっていました。

このことに危機感をいだいた極東総督アレクセイエフは、義勇兵の編成を命じて200名の義勇兵団12〜8を樺太北部に8、南部に4隊を置くこととしました。これにより大泊で日本軍迎え撃つ400人のロシア守備隊が守りについたのは日本軍の上陸の2日前でした。

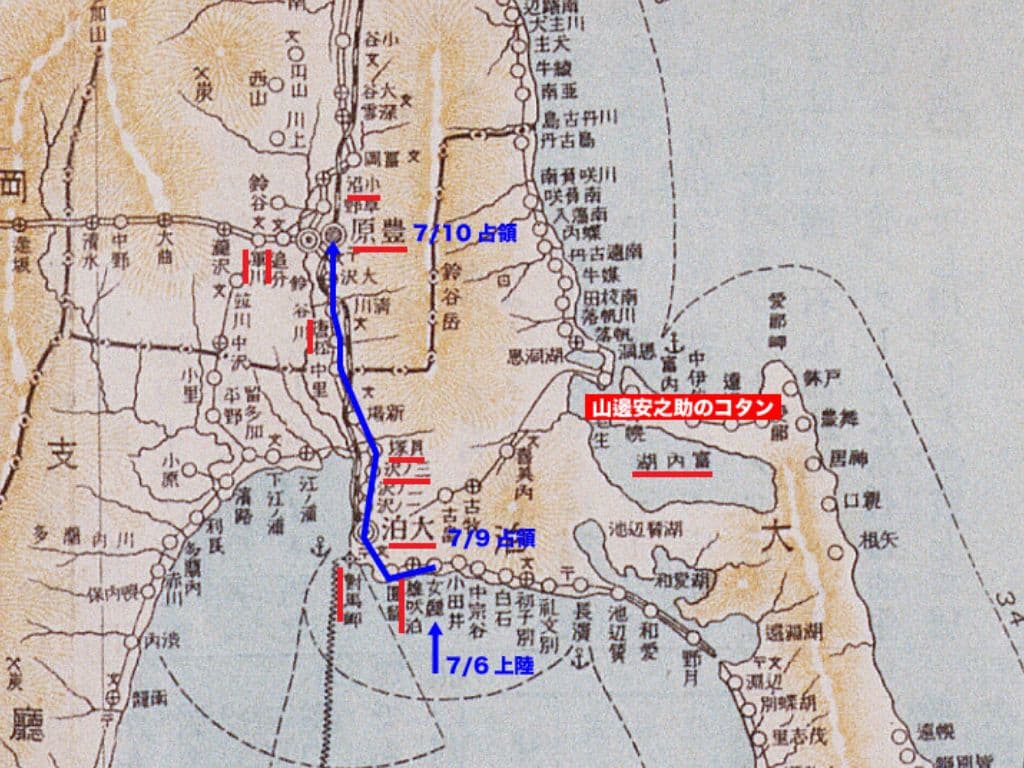

7月2日までに青森県大湊に集結した第13師団に対して原口師団長は、2陣に分けて亜庭(アニワ)湾の女麗(メレイト)を上陸する作戦を立て、7月4日に出撃しました。

兵力の劣るロシア軍のリヤフノフ中将は日本軍の上陸が近づくと、大泊の守備隊に対して、日本軍が上陸したならば決戦を避けて北方に逃げ、ゲリラ戦を展開するよう命じました。

7月6日、竹内少将率いる13師団の第一陣は礼文島に集結して様子をうかがいます。そして中尾少将率いる先遣隊が午前6時に女麗(メレイト)に上陸しました。敵の迎撃がないことを確認すると、本隊がぞくぞくと上陸していきました。

上陸作業が続く午後2時30分に大泊の南高地から砲撃を受けます。護衛艦赤城が応戦すると敵砲はやがて沈黙。かわりに大泊市街ならびに桟橋から火の手が上がりました。

大泊方面に進軍した第50連隊は午後7時までに大泊まで3㎞の高台を占拠し、様子をうかがいます。

7月9日、住民の証言で大泊守備隊が退却したことを知ると前進して市街に入り、10時15分に日本領事館付近を占拠しました。大泊はわずかに80余の家屋を除き、全く灰燼に帰していました。

7月8日、索敵の結果、大泊以南に敵がいないことを確認すると、竹内少将は午前1時に左翼隊に命令を下して北側高地を占領させ、右翼隊を雄叫泊に集結させました。左翼隊の先発隊が貝塚方面に前進し、午前8時35分に三の澤に到達します。

海軍は午前3時に對島岬沖に到着し、亜庭湾の奥に進み、貝塚付近の海面に到達したところで、午前6時45分、北方の高地から砲撃を受けます。激しく放火を交えますが、やがて敵の砲台は沈黙。左翼隊がこの状況を知って中隊を派遣して高地を占領したのです。

貝塚ではロシア軍の大泊守備隊が退却して正規兵400、義勇兵800で陣地を張っており、一部は山邊安之助ら対雁アイヌ移民が暮らす富内湖方面に退却していました。

貝塚に退却部隊が陣を張っているという情報を得ると、竹内少将は、三の澤に部隊を集結させて北進の準備をすることに決定しました。

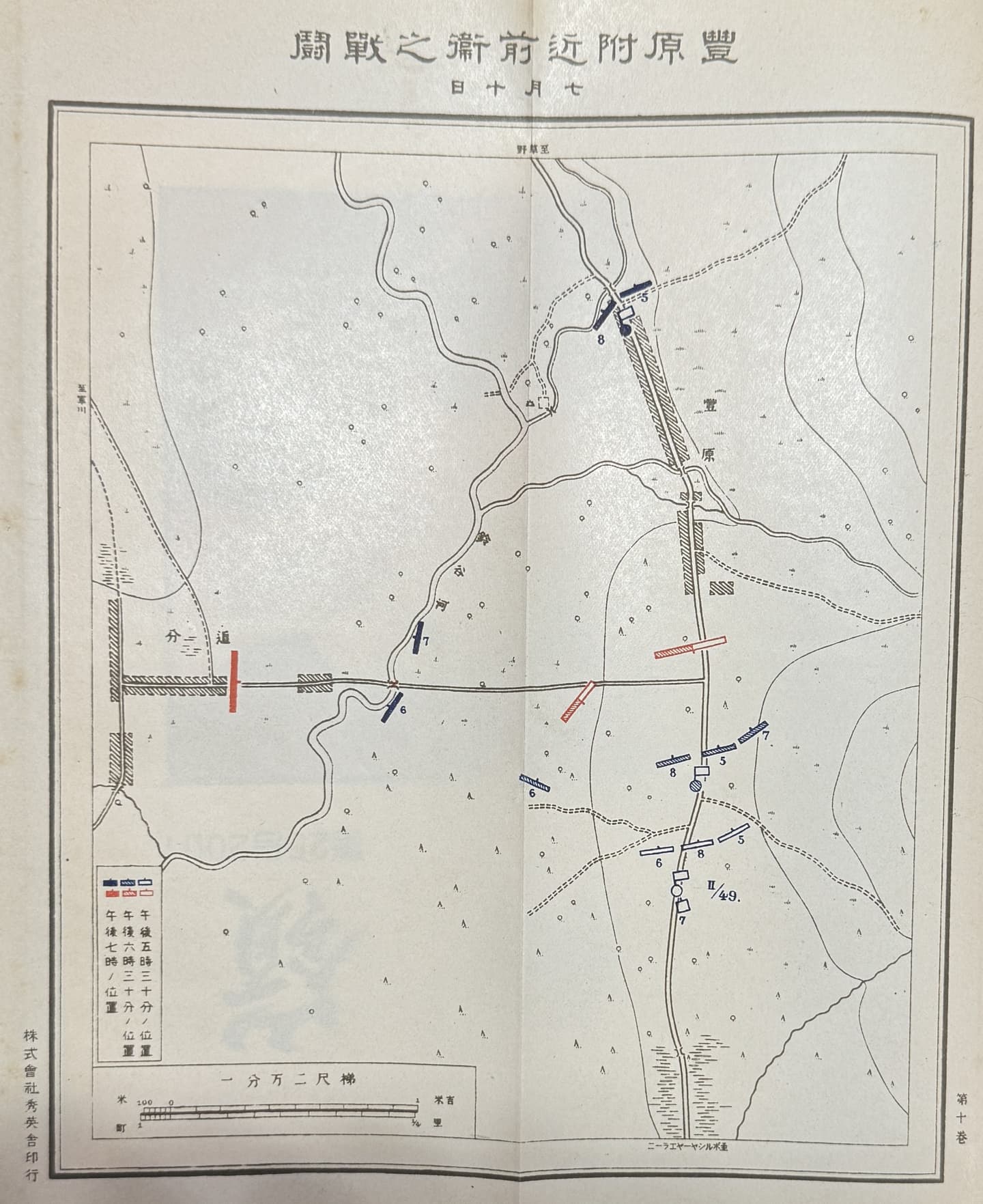

7月10日午前7時に前衛部隊が三の澤を出発。海岸伝いに索敵しつつ北上したところ午後2時25分に、前方の森林より猛烈な銃撃を受けました。一度は敵兵を後退させますが、さらに応援を得て反撃してきました。

2時50分に前衛部隊はいったん退却して、後続の到着を待ちます。後続と合流して激しい戦闘の末に敵部隊を追い払いました。竹内少将の率いる本隊が唐松に到着したのは午後4時です。

南樺太の首都とも言える豊原には、ロシア義勇兵150が守備しているだけでした。ロシア軍の主力は豊原の東の軍川に構えていました。

前衛の春気少佐は、追分方面で火煙が上がったの見て、敵兵の退却と判断し、この機会に豊原を占拠しなければ、ロシアは体勢を立て直してくると考えました。

電撃的に豊原を占領することを司令官に具申しましたが、返信が無いために独力で攻撃することに。隊を二つに分け、左翼を追分に進ませて軍川の本隊を牽制し、右翼隊を豊原に突入させました。

この迅速な攻撃にロシア軍は意表を突かれて動揺し、多少の抵抗とともにさらに北方に退却します。

本隊の竹内少将は午後6時頃に春気少佐の意見具申に接しますが、まもなく春気隊が豊原に突入したと知り、慌てて後を追いました。

こうして7月10日午後11時、豊原は陥落しました。

ロシア軍は豊原も焼き捨てるつもりでしたが、日本軍の突入が迅速だったため、放火を実行する前に撤退となりました。この戦いで日本軍は多数の鹵獲品と将校以下139人の捕虜を得ました。

ロシアの豊原の守備隊は小沼まで退却しました。軍川にあった敵主力はそのままです。竹内少将は、軍川のロシア軍がいっぺんに偏り、退路の乏しい状況を見て、ここが樺太の運命を決する決戦の地になることを予期します。

豊原付近前衛の戦闘

参謀本部編『明治三七八年日露戦争史第十巻』1914・東京偕行社

こうした中、大泊、豊原にも近い富内にいた山邊安之助ら対雁帰還アイヌたちは戦況をどのように見ていたのでしょうか?

あいぬ物語 (17)

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

(四)兵火

そのうちに7月になった。富内村守備隊の露兵は、富内村引き上げの支度をした。夜になったら、佐々木氏の番屋を一つ残らず、皆火をかけた。元番屋も中番屋も、湖の口の番屋も、倉庫も皆火をかけた。

この夜は、私達は一寸も家から出られなかった。家の中に燈火を灯すことさえも許さなかった。(どういう訳かと言えば、こういう次第ーー沖きを走る幹線が窓から漏れる灯影を見ると、この村に寄せる。したら大変だからというものであった。)

この晩こそ、いよいよ私たちが本当に殺されるのだなと思った。ゆえに、夜にも眠にもせずにいた。寝て、何も知らずにいて、もしかすると露西亜人らが乱入して、私たちを殺しにかかるかもしれない。起きてさえいれば、向こうの持っている鉄砲でも取り出し、できるならばふんづかまえて1匹でもいいから、冥途の道連れにぶち殺そう。そうしてからなら殺されても本懐だと思った。

いよいよ胸の中で考えて見るに、女たちや子供らばつかりは不憫でならないと思う。何も知らない子供等とそうして女たちを無惨なことをして殺してしまうのかなあ、あぁ可哀想だ!と思っていた。

一夜が十夜のように長く思われた。今やっと夜が明けた。夜が明けると、露西亜人の奴らが船を用意して、荷物を積み込み、湖水の彼岸の方へ引き上げようとするのであった。

朝全く明け放れて(7月7日)、大泊の方に雷のような大きな音がして、黒い煙が盛んに上がり、日が暮れたら豊浜の方の雲が真っ赤に、火焔が上がり、大砲の音もますます激しく聞こえた。

私達は、いよいよ今こそ日本軍が上陸した音だと云って大喜びだ。

(五) 湖畔の敵塞

翌日、私は果たして日本軍がやってきたのならば、守備隊へも通知が届いているだろうと思って露西亜人の所へ行ってみた。露西亜人はまだ残っている。赤十字の医者もまだいた。その時私は手を少し傷つけていたから、医者のとこへ診てもらいに行った。医者が薬をつけて包帯をかけてくれた。

その時、はるか向こうから2人の露西亜人が船に乗ってきた。大急ぎで慌てて来たものだから、舟には水がいっぱい入っているけれど、そのまま乗って濡れてきた。何を言うか聞いてみたかったから、そばへ寄って行くと、露西亜人からここへ来ちゃいけない。そっちへ行け、と言われた。

少し離れていながら話を聞くと、「日本軍が5〜60人ばかり舟に乗って荒栗に上がった」と言っている。また「ベーライカーメンという所へは、大勢の日本軍が上がった」と言っているなど、かすかなながらに聞き取れた。

それから、露西亜人たちは逃げ支度に取り掛かり、皆淵方面へ、海豹(アザアラシ)獲りに出かけた人数をも、馬で追っかけて途中から帰らして、コソコソ話をし、露人一人残らず漁船に乗って、湖水を渡って去ってしまった。

その時、露西亜人2人、馬に乗って草原を見回っていたが、日本の密漁船が一つの砂浜近くへ着いた。愛郎と富内村との間に着けて上陸し、そのところから3人砂浜の上をアイヌ部落の方へやってきた。

間近にやって来ると、露西亜の見張りの兵隊ども2人とも草原へ隠れて見ていた。私達は、その日本人らを3人、今討ち殺されるのかなと思って見ていると、日本の人たちからやってきたから、露西亜人たちは見て慌ててさって、馬に乗って湖水を渡って逃げ出した。から意気地がない。

次の日も起きて見たら豊原の焼ける煙がまだ切りと上がる。戦いはずんずん進むらしい。私たちの村へ、早く日本軍が来れば良いと思って待っている。

けれども、大泊りの方からこのところへ来る中間には、湖の彼岸のトーキタとキムナイとに、露西亜人が陣地を構えて倉庫を築き、塹壕を掘り、それに機関銃を据え付けて警備しているから、うっかり通ると危険であるゆえ、ただ日本の軍隊の来るのをばっかり待っている。

魚を取っている間にも、毎日沖の方を眺めて、大きな艦の姿でも見えはせぬかと、そればっかり待ちかねて暮らしていた。

なおこの連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。