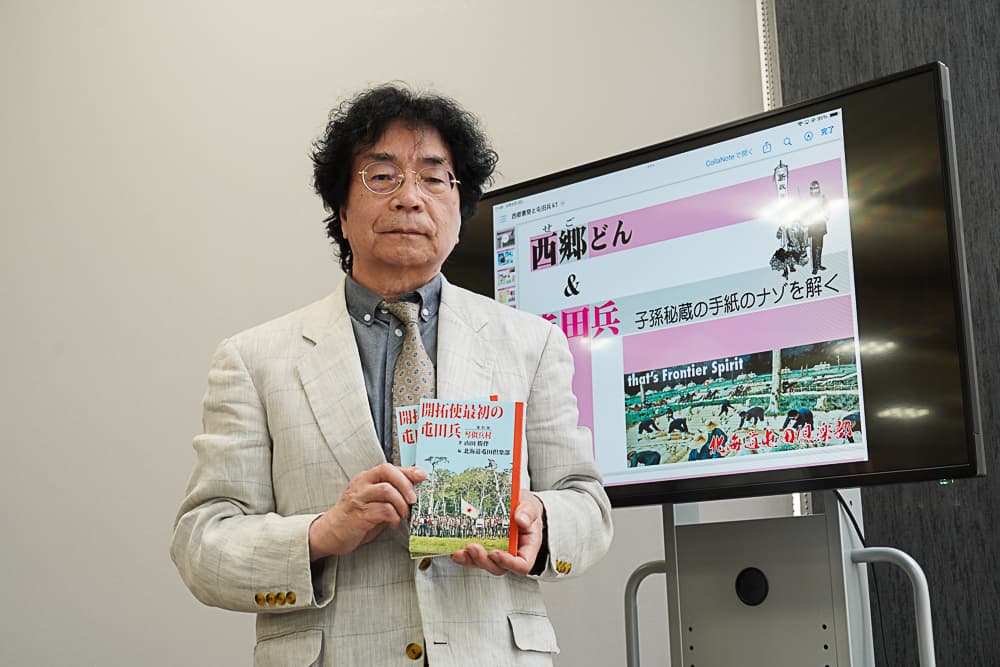

屯田兵を世界精神遺産としてアピール

北海道屯田倶楽部 梶田博昭会長

初歩的な質問で恐縮ですが、屯田兵とはどのような存在だったのでしょうか?

「兵農一如」という言葉が象徴するように、明治期の北海道の開拓と北方警備を担うために、家族とともに全国から北海道各地に移住した人たちで、総数は37兵村で合わせて7300人以上にものぼりました。家族も合わせると約4万人が、北海道を墳墓の地として根を下ろすために開拓の鍬を振るいました。

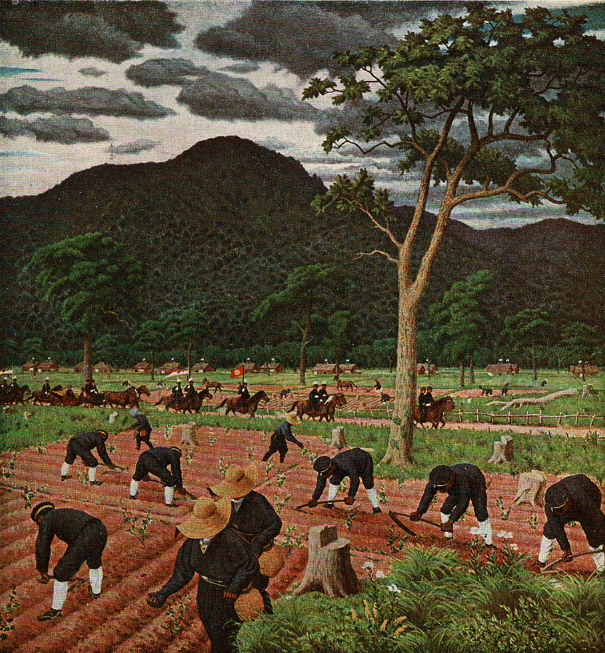

明治27年ころの篠路屯田兵①

北海道の歴史において屯田兵の遺した功績にはどのようなものがあるでしょうか?

なんと言っても、北海道開拓の先駆者としての功績が大きいと思います。今や北海道は農業産出額、食糧自給率ともに全国一の農業王国と呼ばれていますが、そのフロンティアとして屯田兵とその家族は多くの汗を流しました。琴似屯田二世の著書『開拓使最初の屯田兵』を読むと、屯田兵はさまざまな作物の栽培に挑み、失敗も数多くありましたが、実験と失敗、工夫を重ねながら、北海道の風土に合った農業の基盤を築いていきました。

「屯田兵の三大発明」というのをご存知ですか? 稲の耐寒品種「坊主」、農作業を軽労化した直播機「タコ足」と大型動力装置「カラカサ馬回し」は、北海道における稲作の普及拡大につながりました。

水稲直播機「タコ足」②

明治38年に東旭川屯田兵家族末武安次郎が考案し、全道に広まった。

「カラカサ馬回し」は、明治末に東旭川屯田兵家族吉峰吉次郎が

考案した傘の骨のような棒を取り付けた馬を円状に歩かせて動力を得るもの

旧兵村地帯には、農業用水路や排水路の開削を巡る逸話が数多く残されていますが、規律を伴う共同体だったからこそ、困難な事業を成し遂げ得たのだと思います。剣淵兵村では、兵村の存亡をかけて延長27kmの用水路を開削し、泥炭地を5,000haの豊かな農地に変えていきました。酪農王国・根釧地方にも、畑作から牧畜への転換に生き残りをかけた屯田兵の歴史があります。

もう一つ屯田兵の功績として強調したいのは、地域の産業とともに文化や教育、自治などの基盤づくりにも貢献したことです。屯田兵村は、現役期間を終えると、兵村会という自治組織をつくり、いわばまちづくりを担っていきます。屯田兵に与えられた公有財産を活用しながら、幅広い公共事業を合議制で議論し、進めていったのです。

新琴似には、膨大な量の会議録が残されていますが、これを読むと極めて民主的で建設的な議論が交わされていたことが分かります。今で言う住民自治的な風土とか気風は、大正、昭和、現在の自治会・町内会組織へと受け継がれているのです。新琴似神社の境内にある兵村記念碑には、「本兵村現役の時より自治に力を用いて教育、衛生、警備、交通、勧業等、地方自治に頼らず自ら施設する者多し」といった内容の北海道帝国大学初代総長の言葉が刻まれています。

新琴似屯田兵中隊本部③

日本全体の歴史においても屯田兵の意義は大きなものがあると思いますが?

屯田兵制度は、東方進出を図るロシアの脅威を背景に創設されましたが、琴似屯田兵の入植直前に樺太千島交換条約が締結されたことで、緊張状態はいったん緩和されました。このため開拓の促進と殖産興業に重きが置かれるようになりました。

初期の士族屯田は、家禄を失った士族救済の目的も併せ持ち、平民屯田に移行すると、貧窮農家や被災農家の救済策としても運用されました。屯田兵の集団的・組織的入植は、一般や団体入植の呼び水となり、それまで手つかずだった北海道内陸部の資源開発が、明治政府の富国強兵策の一端を担ったのです。

軍事面では、北方脅威の抑止に一定の役割を果たし、西南戦争においては薩長出身の幹部の指揮下で政府軍の一翼を担いました。日露戦争では動員下命直後に屯田兵条令が廃止されましたが、予備兵として激戦地に赴き、戦果に貢献する一方で大きな犠牲も払いました。

『明治天皇山鼻屯田御通輦図』④

明治14年の北海道行幸の中で9月1日に明治天皇が山鼻屯田兵の作業状況をご覧になった様子を描いたもの

屯田兵の皆さまは現役を終えても地域のリーダーとして道内それぞれの地域の発展に貢献していったと聞いています

新琴似の例にあるように、制度解体後も、兵村自治の機能は継承され、共助の精神が地域の発展を底支えしました。屯田兵の定着率はそう高くはありませんが、そうした精神や気風が受け継がれた地域は少なくないといえます。

例えば、屯田兵出身者が行政を担い、屯田兵の公有財産が公共事業に活用された歴史を持つ江別市は、「私たちは、屯田兵によってひらかれた江別の市民です。この恵まれた郷土の自然と歴史をこよなく愛し、よりよい江別の発展を願う」といった内容の市民憲章を掲げています。

北見市端野町の郷土資料館に収蔵された下野付牛兵村(端野屯田)の屯田兵肖像画。

後年に各地で要職に就き地域の指導者となった姿として描かれている者も多い

屯田倶楽部について伺います。設立の経緯、成り立ちについて教えてください。

北海道開拓の礎を築いた屯田兵とその家族、世界史上においても特異な屯田兵制度に関する史実についての認識を深め、彼らの偉業と開拓者精神を後世に伝えることを目的に、屯田兵の子孫や歴史研究家らが中心となって、昭和56(1981)年に設立されました。

屯田倶楽部の現在の活動状況について伺います。

道内各地の屯田兵の子孫会など15の団体会員と約130人の個人会員が所属しています。まずは、活動の足腰を強化するために、さまざまな情報発信を行い、近年は道外や女性、若手会員が増える傾向にあります。

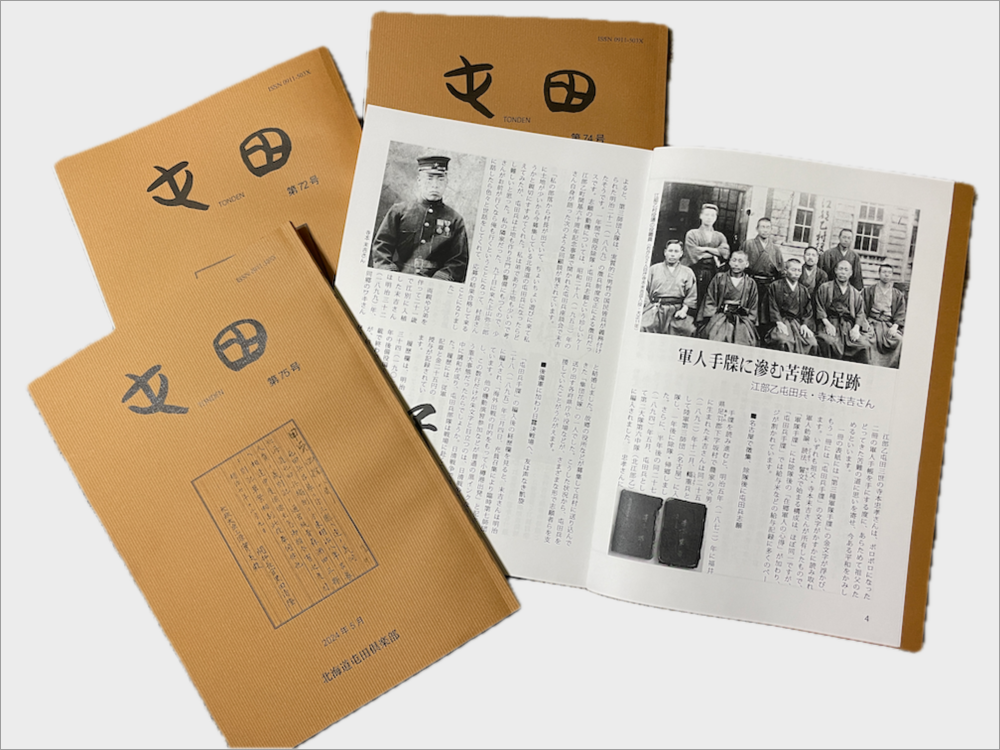

事業の柱として、屯田兵の開拓の歴史を正しく、広く知ってもらうことに重点を置き、誌令75号に達する屯田兵研究誌『屯田』の年2回発行と、会員の調査研究を基にした一般市民向けの公開セミナー、現地見学会を開催しています。

史料の発掘・収集・解析にも力を注ぎ、最近では西南戦争時の「西郷隆盛の密書」の発見や、琴似屯田兵の日記の翻刻に取り組み、これらの研究成果をまとめた「屯田フロンティア双書」は、3巻まで発行しています。

屯田兵研究誌『屯田』

道内各地の屯田兵でも子孫会などの活動が活発に行われているようですね

史跡や史料、母村の伝統芸能の保存活動や開村記念式などの顕彰事業が行われています。毎年7月に行われる野幌の開村記念式では、小中学生も参加しての「開村記念の歌」の大合唱が恒例行事となっており、湧別では屯田兵の服装でのパレードが行われています。

高齢化や過疎化など子孫会の活動を継続する上で課題も多いのですが、北海道屯田倶楽部と連携を図りながら、顕彰事業や後継者の育成に取り組んでいます。

今年は屯田兵制度創設150周年に当たり、来年は琴似、再来年は山鼻がそれぞれ入植から150年の節目を迎えます。これらの記念事業も、北海道屯田倶楽部が連携協力して展開し、より多くの人々に、屯田兵の実像と開拓の足跡を知ってもらう機会にしたいと考えています。

梶田会長は、どのような経緯で屯田倶楽部に関わるようになったのでしょうか?

倶楽部創設から間もない昭和59(1984)年に『歴史写真集屯田兵』が刊行され、当時新聞記者だった私が取材に当たりました。それから20年後に取材相手だった会長と再会した際に、「私も納内に入植した屯田兵の子孫です」と話したのを覚えていてくれて、入会を勧められました。

長く住んでいる新琴似には、中隊本部銃撃事件など屯田兵にまつわる興味深い逸話が多いことも初めて知りました。大学の図書館では、屯田兵時代の祖父の記録を見つけ、そこからすっかり屯田兵についての調査研究にはまってしまいました。平成24(2012)年の正式入会と同時に『屯田』第51号から編集に携わり、13年目の今春25巻目の75号を出しました。

一般市民向けに実施している屯田兵ゆかりの地見学会

(明治20年の給与地を現在もそのまま利用する札幌北区新琴似の農園で)

※北海道屯田倶楽部提供

今年は屯田兵制度の創設150年、倶楽部では記念出版として『

開拓使最初の屯田兵 琴似兵村』を刊行されるそうですが、どのような内容でしょうか?

琴似屯田二世の山田勝伴氏が、昭和19(1944)年に書き記した本を復刻して「屯田フロンティア双書」の第3巻として出版しました。

幕末の北方警備と蝦夷地移住など屯田兵の黎明期から書き起こして、現役、予備役、後備役、兵役満期後の時代区分に沿って、兵村の変遷と屯田兵の実像を詳細に綴ったものです。兵村に生まれ、暮らした者だからこそ知り得た事柄も多く記され、後の市町村史における屯田兵に関する記述のベースともなった名著です。

戦時中の物資不足の中、ガリ版刷りでわずか200部しか刊行されず、今ではごく一部の図書館に所蔵されているだけの「幻の書」です。これをなんとか、多くの人に手に取って読んでいただきたい、という思いから復刻出版に踏み切ったわけです。

他にどのような事業を検討されていますか?

また、会員会友向けに調査研究を効率化するための「

もう一つは、私の個人的な夢でもあるのですが、屯田兵の精神と偉業は過去の遺物ではなく、未来につながる貴重な社会遺産であり、彼らのフロンティアスピリットは、これからの時代を支えていく若い世代に継承すべきもの、いわば「世界精神遺産」としてアピールしていきたいと考えています。

かつて道民の誇りであった屯田兵ですが、近年関心が薄れているように思います。

「道民の誇り」という評価は脇に置くとして、屯田兵に対する関心は、近年むしろ高まっているのではないかと感じています。それというのは、「祖先がどうやら屯田兵だったらしい」「どんな思いで北海道に渡ったのか、どんな暮らしをしていたのか知りたい」といった問い合わせが、全国から電話やメールで頻繁に寄せられるようになっているからです。

団塊の世代など中高年齢層が比較的ゆとりある暮らしができるようになたことや都市から田園への回帰思考などが背景にあり、情報化の進展によってルーツ調査が手軽にできるようになった影響もあるかも知れません。何よりも自身のアイデンティティの要素として「ルーツを知りたい」という願望は、人間本来のものなのかも知れません。

最近では、江別屯田の5世というノルウェー国籍の女性からメールをいただき、入植地などを案内しました。ざっと試算してみますと、屯田兵の血を受け継いだ子孫は、日本中いや世界中で100万人以上いることになります。

「血は水よりも濃い」とも言われますから、屯田兵というある種特異な生き方を選んだ先祖に興味を引かれる子孫は、少なくはないのかも知れません。このノルウェーの女性は「幾多の困難にチャレンジしたであろう先祖を誇りに思う」と話していましたが、そういった存在として屯田兵に関心が向けられているのだと思います。

屯田兵に限らず現代の私たちが父祖の歴史を引き継ぐ、顕彰することの意義はどこにあるでしょうか?

先に述べましたように、先人の精神や偉業は、決して過去の遺物ではなく、これからのまちづくりや人づくりなど未来につながる貴重な社会遺産であることを重ねて強調したいと思います。大切なのは、負の歴史を含めて理解し、正しく伝えていくことです。

屯田倶楽部の会員となって活動に参加することも継承活動ですが、屯田兵の子孫でなければ入会することができないのでしょうか?

北海道屯田倶楽部の理念、目的に賛同いただける方は、どなたも入会可能ですし、会員こぞって歓迎いたします。現在の会員の中にも、郷土史家として調査研究を続けられている方だけでなく、開拓期の出来事や歴史上の人物などに興味を持っている方や、屯田兵の子孫ではないけれど一緒にルーツ調査を進めたいといった方も参加されています。

屯田170年、200年に向けて抱負をお聞かせください。

事業目標としては先に述べたとおりです。入植から70年後に『最初の屯田兵』を書いた山田勝伴さんは、執筆の動機について「今日屯田兵のことなど尋ねても知る人とてなく、記録もないのははなはだ遺憾」と綴っています。精神遺産と表現しましたが、形に表しがたいものを後世に、しかもリアルに伝えていくためには、いろいろな工夫も必要と考えています。そのためのベースとして、情報発信力をたかめていくことも、私たちに課せられた課題だと考えています。

最後に当サイトの読者にメッセージをいただきたいと思います。

明治以降の北海道の歴史を知る上では、兵村の変遷と屯田兵の実像を正しく知っていただくことが必要だと思います。また、「歴史的事実」の実態が未解明であったり、往々にして誤解や偏見が紛れ込むなど、歴史研究には難しい面もありますが、「知る楽しみ」「発見する楽しみ」こそが醍醐味でもあると思います。そんな視点から開拓の歴史に目を向け、先人の思いや生き様を皆さんも掘り下げてみてはどうでしょうか。

日露戦争時の滝川屯田兵⑤

ありがとうございました。

【図版引用出典】

①③⑤北海道屯田倶楽部公式サイト https://tonden.org/Home/Home.html

②北海道歴史文化ポータルサイトAKARENGA

https://www.akarenga-h.jp/archives/library/1573/

④『開道七十年』S13・北海道・口絵

北海道屯田倶楽部編集部

電話: 011-676-4101

FAX:011-676-6145

電子メール: post@tonden.org

【事務所】

〒063-0037 北海道札幌市西区西野7条9-7-5

電話:011-676-4101

ファクス:011-676-6145

電子メール: post@tonden.org

【入会】

入会要件:特になし

年会費:3,000円

特典:会報「屯田」を年間2部配布。出版物購入時の優待など