【別海】 別海の開拓 敗残者たちの屍を乗りこえて(1)

別海農業の黎明に開拓者はいた

北海道地図を見るとこの場所はどうやって開拓されたんだろう──と素直に疑問を持つ地域があります。今回は道東の別海町。昭和30年の根釧パイロット事業により日本を代表する酪農地帯となりましたが、それ以前は今の釧路湿原のような農耕に不向きな原野が広がるだけの場所でした。『別海町史』(1978)より開拓の歴史を探ってみます。

■別海の農業は江戸時代から!?

別海において農耕が始めれたのは意外にも古く安政年間(1855ー1860)です。場所請負人・藤野家の番人でアイヌ語通訳の加賀屋伝蔵が、オンネニク、今の野付半島で畑作をはじめたといいます。別海町史に引用された当時の紀行文『北辺要話』によれば──

加賀屋伝蔵

開墾に心を委任し独近年沼辺のノツケ沼という山より土を運び、もって圃を開く。麦、粟、葡萄、大根、すないも、小角豆、かぶら、ねぎ、みずな、うり等を作り、みなよく実のす。またノツケ沼の東渚オン子ニークルという良土を開き畑をなす。ここ豆、麦、葡萄、小角豆、葱、菜、麻、ごしょ芋を多く産す。[1]

と伝蔵はかなり本格的に農業を行っていました。「我蝦夷全州の開祖とならん」という人が明治以前にもいたのですね。打瀬船で有名な野付半島が根釧地方の農業の発祥地というのも意外です。

この伝蔵は標津場所の支配人として明治初頭まで標津で過ごし、晩年は秋田に故郷に帰ってなくなっています。そして幕末期のこの地方を紹介する貴重な資料を残しています。

加賀屋家文書・野付半島開墾図②

こうして加賀屋伝蔵は根室地方の農業の開祖なりましたが、たまたま条件のよいシーズンが続いたのでしょう。本来は農業に不向きで、寒冷な気候が貴重な農作物をすぐに枯らせてしまいます。おそらく伝蔵の農業はどこかで行き詰まったのでしょう。伝蔵の農業は誰にも受け継がれることなく消滅しました。

加賀屋家文書館

加賀屋家文書館③

■失敗した食い詰め者の北海道開拓

この移民団には、出発に当たっては、支度料、旅費、夜具などが支給され、現地に着いてからも住宅と3年間の食料扶助が与えられました。木を切って木炭をつくれば言い値で買い取り、最初の越冬時には酒・米・塩引・鮭・数の子・綿入れが支給されています。後の入植者と比べると考えられない厚遇でした。

松本十郎⑤

このような厚遇を与えられた移民団でしたが、成果はほとんど見られず、農業は失敗。無断で帰郷する者、病気で死ぬ者も続出。明治4(1871)年6月、開拓使は止むなく事業は中止し、残った移民60余名を札幌に移住させています。

『別海町史』には、この移民事業を担当した開拓使判官松本十郎の残した談話が掲載されています。次のようなありさまだったようです。

これ東京府知事由利公正が、橋本町辺の乏食輩を集めて送りたるものにして、松本十郎判官はかかる輩をともなうも、開拓に功なきをもって反対したるも、強く伴うべしとのことて、これを連れ行きたり。しかれども、かくの如き怠惰無頼の如きは刺客容易ならざるを察し、その根室にいたるや先に牢屋を建てて威厳を示し、もって不良のことを為さざらしめたり[2]

北海道開拓をめぐる偏見の一つに、開拓時代に北海道に渡った者たちは食い詰め者や無頼の輩であるというものがあります。開拓使は実際にそのような者達を集めて送ってみたのですね。しかし、浮浪者のような世間の脱落者をかき集めても、厳しい自然に耐えられず、何の成果もあげられないまま崩壊してしまったのです。

開拓使は、この事業に大いに反省して拓殖政策を大きく転換し、身許の確かな志のある者たちに切り替えます。これが私たちの祖先です。

■清実喜三郎 アメリカ人ツイートから酪農を習う

失敗の後、およそ10年にわたって別海で農業を試みる者は現れませんでした。そして明治14(1881)年、清実喜三郎という人物が現れて牛を飼い、乳牛の生産と販売を始めました。清実はどこでこんな着想を得たのでしょうか。

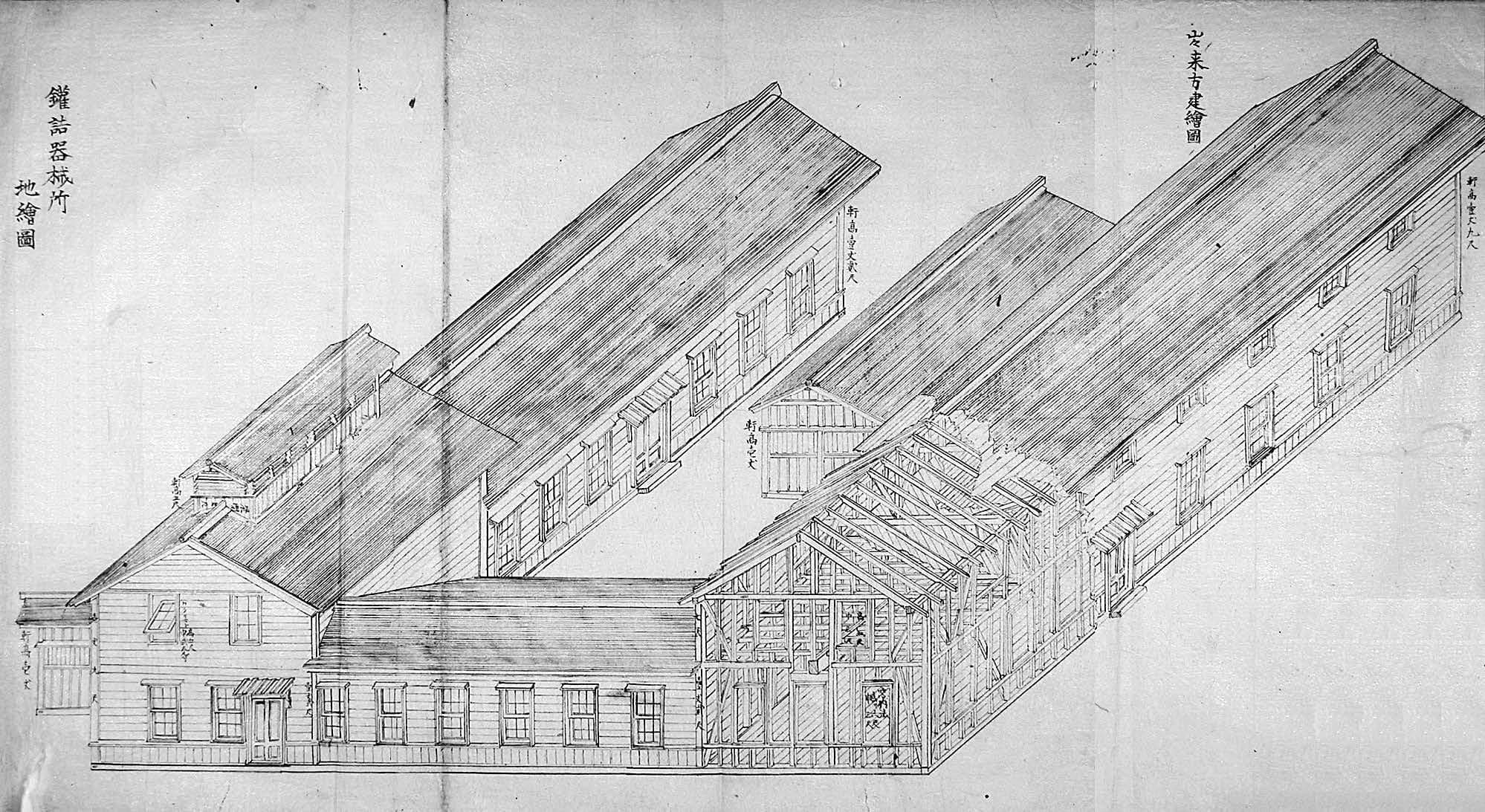

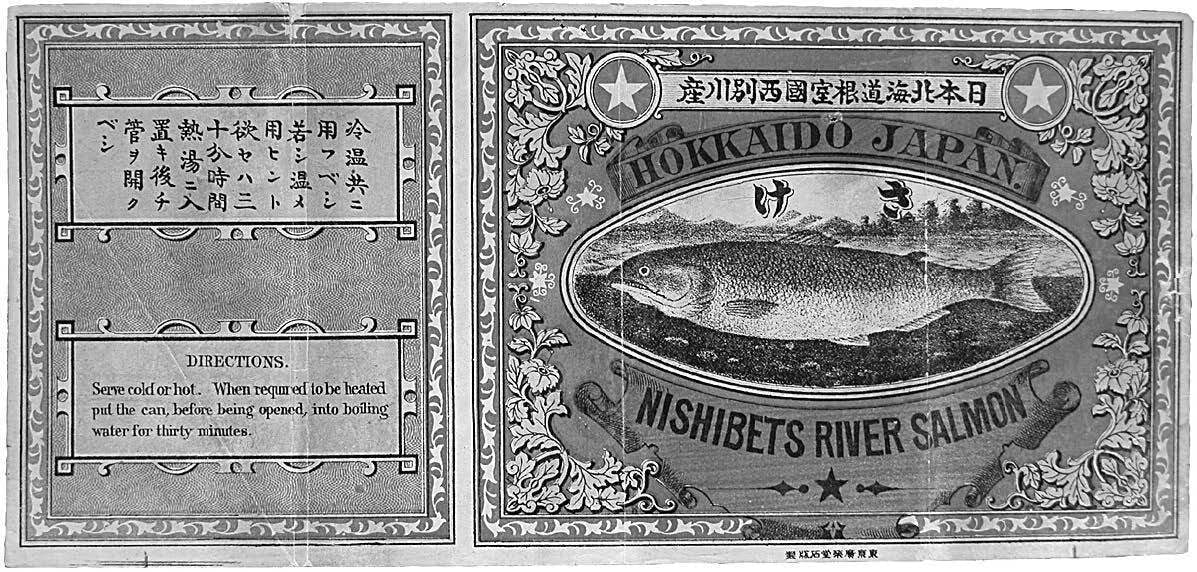

別海町は幕藩時代から鮭の産地として知られていました。そこで開拓使は明治11(1878)年5月、官営の別海缶詰製造所を設置し、西別川の北岸で水産物の缶詰製造を始めました。同じ年に石狩で行われた官営工場とともに、日本ははじめて行われた缶詰製造でした。この事業を行うために開拓使は、技術指導者としてアメリカ人のトリートを招き、オレゴン州から缶詰の製造機械を輸入、十数名の職工を派遣して事業にあたらせました。

清実喜三郎は、このトリートから牛乳の栄養価を知らされ、酪農を決意したといいます。根室方面から三頭の乳牛を導入し、事業を始めました。

開拓使別海缶詰所⑥

開拓使別海缶詰所の鮭缶詰ラベル⑦

■失敗の連続 見放された大地

続いて明治18(1885)年に西別府村ヤマカシムイで、青森県人佐々木忠太郎が移住し農耕を始めますが、厳しい自然に打ち勝てず失敗し、別海を去ります。さらに明治23(1890)年に新潟県人丸岡新平が移住し、農耕に始めましたが、長く続かなかったようです。明治23(1890)年の別海戸町役場の記録によれば、この時代の農業は次のようなものだったようです。

当地は広漠たる原野をなすといえども、海沢砂漠の他はおおむね湿地にして農業に適せず。わずかに家屋近傍の地を耕やし、各家冬食の料に供すべき、大根、馬鈴薯、藍等の如きを産するのみ。ゆえにおいおい人家増強の度に応じ、農作物物および新墾畑地もまたいくぶん増加すべきも、とうていー~二年の間にてはその著しき増加も見難かるべし[3]

鮭の産地として沿岸部には漁業者の集落はありましたが、そこで漁民たちが漁労の傍に自家用の野菜を少しつくるというのがこの時代の精一杯でした。

北海道の開拓は、明治30年の国有未開地処分法により、大きく前進します。原野を区画し、開墾できたらその土地を入植者の所有地にするという法律です。これにより、独立自営の農業者になることを目指した多くの開拓者が北海道を目指しました。

明治31年に標津原野と西別原野に植民区画が設定され、順次移住者に解放されていきます。とはいえ、この地方の条件の厳しさはすでに広く知られていたようです。明治31(1898)年の区画解放から10年が経過した後も、350の区画に対して入植者はわずか18戸というありさまでした。

■別海農業を拓いた開拓者たち

上杉庄太郎は、当時の土壌の肥沃さから開墾に努力し、夏蕎麦を耕作し、その蕎麦が良作のため冬の一家の常食とし、さらに畑作のみではあきたらず、十勝国が北限だといわれる稲作にもはじめて取り組んでいった。

上杉庄太郎

そのため冷温から稲の苗を守るため、昼間満しておいた田の水を夜はすっかり落すなど、地域的な改良を加えていった。その結果、十月下旬の収穫米は内地米とはちがい、粘りと甘味が多少不足したが、結構美味だったとされ、当時根室原野に水稲が完熟したというので根室支庁でも驚いたといわれている。

さらに上杉は当時すでに牛馬を保有し、牛は短角牛七頭を育て、牛乳は栄養源とし、その牛馬の堆肥が農耕促進に大きな役割をはたすことを知って、地力の増進を早くからすすめていったことが当時大きな成功の原因でもあった。[4]

先住した清実喜三郎の影響もあったのでしょう。酪農と畑作による有畜循環農業、すなわち

また、近傍には岩手県から入植した小笠原仁太郎が先住して農耕にあたっており、耕馬と短角牛各一頭を飼育していたが、牛馬の糞を利用した堆肥づくりを怠り、原生的地力のみに依存していたため地力は著しく消耗し、生産が年々滅少していったため、まもなく堆肥づくりによる地力回復の途をえらび、その後農耕は著しく好転していった。

また明治三十六年に岩手県から入植した千田彦蔵は短角牛を飼育し、畜産業において発展していった。[5]

このような先駆者の血と汗によって、明治43(1910)年には入植戸数27戸、作付面積58町に拡大。ようやく別海にも農業が芽吹き始めました。

別海の農業景観⑨

【引用出典】

[1]『別海町史』1978・962−963

[2]同上244P

[3]同上967P

[4]同上971P

[5]同上

①『別海町郷土資料館だより』No205・2016年8月号

②同上

③別海町公式サイトhttps://betsukai.jp/kyoiku/kyoudo/about/kagakemonziyokangoannai/

④同上

⑤北海道公式サイト http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sum/senjin/matsumoto_juro/index.htm

⑥戸田博史『〔特別寄稿〕開拓使別海缶詰所』2008-03-31・北海道大学大学文書館年報, 3, 43-87

⑦同上

⑧『別海町史』1978・962−963

⑨別海町公式サイトhttps:https://betsukai.jp/agriculture/