石川啄木の悲しい片思い──鹿の子百合の君・北村智恵

東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたわむる

日本のほとんどの人が一度は聞いたことのある石川啄木の有名な歌です。処女詩集『一握の砂』に収められたもので、函館で代用教員生活を送っていた啄木が明治40年9月頃に詠んだものとされています。

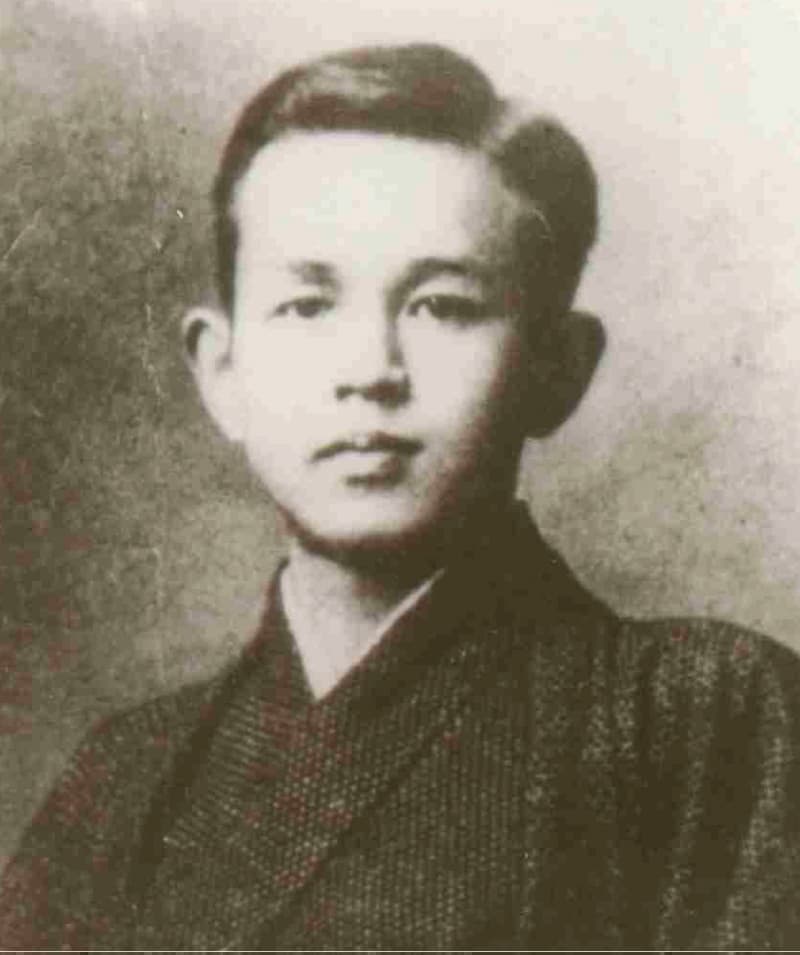

北村智恵(出典①)

その女性とは空知管内北村(現岩見沢市北村)の開拓功労者 北村雄治の弟で北村牧場場主・北村謹氏に嫁いだ北村智恵、当時は橘智恵。

昭和35年の『北村村史』は「石川啄木の悲しき恋」と題して次のように紹介しています。

北村牧場夫人智恵(原文はチエ)は、札幌区元村町14番地戸主農業橘仁の長女として生まれ、庁立札幌高等女学校を卒業して明治40年6月から函館の弥生小学校で教鞭をとったことがあるが、そのころ放浪の詩人石川啄木が岩手県渋民村から渡道して函館に来て、代用教員として弥生小学校に赴任した。

彼は6カ月くらいで東京に移住したか、その僅かな間に各地に歌を残している。橘智恵に対する思慕の情はかなり強かったようで、啄木の処女出版集『一握の砂』の中の忘れがたき人々の中に収められている。

石狩の都の外の君が家 リンゴの花の散りてやあらん

など、22首の歌は智恵の家や彼女をモデルとしたものだといわれている。[1]

文豪をここまで夢中にさせた智恵はとても美しい女性だったようです。今残されているわずかな写真にもその面影が伺えます。

■智恵君は真直に立てる鹿の子百合なるべし

石川啄木(出典②)

一世を風びした情熱の詩人石川啄木が1家5人離散の窮状の末、津軽の海を妹と共に渡って落着いた函館の町、そして函館にいた約3カ月の代用教師生活の間に、啄木は忘れ難い甘美な思い出を残すこととなった。22歳の時であった。

相手は札幌郊外に農園を営む素封家の娘で、札幌高等女学校で初等教育の特別教育を受けて卒業後、弥生尋常小学校で1年間の実習をしていた橘智恵という19歳の女性である。

9月4日の日記に啄木は仮事務所で学校の復興事務(火災にあっていた)をする男女教員の印象をつらね、その最後に「橘智恵君は真直に立てる鹿の子百合なるべし」と書いている。

その鹿の子百合の君にこれから行こうとする札幌の話を聞いたりした啄木が、自分の詩集『あこがれ』に「わかれにのぞみて橘女史に捧ぐ、40年9月12日著者」と献呈の辞を書き、わざわざ彼女の下宿に持したのは9月12日であった。

のちに北海道から東京へ出た啄木は、この智恵だけには自分から文通し、明治42年(1909)4月19日のローマ字日記には、年毎につのる鹿の子百合の君への思いを告白している。

啄木の生涯で妻節子を除いて唯一のもっともほのかな清純の恋といってよかろう。『一握の砂』『忘れがたき人々』には橘智恵への歌と思われるものが数多く見出される。

山の子の 山を思ふがごとくにも かなしき時は君を思へり

わかれ来て 年を重ねて年ごとに 恋しくなれる君にしあるかな

橘智恵は函館生活1年で札幌に帰り、明治43年(1910) に良縁を得て空知郡の北村牧場主北村謹に嫁いだ。

啄木は『一握の砂』を北村と姓の変った智恵に寄贈したが、その返礼に智恵からは北村牧場のバターが送られてきた。『悲しき玩具』の中に

石狩の空知郡の牧場の お嫁さんより送り来し バターかな

という歌がある。この智恵は北村夫人として6人の母となり、大正11年(1913)34歳の若さで没した。その間明治45年(1912)4月の啄木の死の報せには人知れず合掌したことであろう(野田宇太郎「石川啄木の世界」より)。

啄木と智恵とが相思の仲であったように考えたくなるのは人情であるが、それは他人の想像の所産で、智恵にとってどうであったのか。

なるほど啄木は日記の中で、「真直に立てる鹿の子百合」とその印象をのべているように、この美しい女性に思慕の情を抱いていたことは彼の歌が雄弁に物語っているが、その日記の中でも、明治42年(1909)4月9日の

おととい来た時は何とも思わなかった智恵さんのハガキを見ていると、何時かたまらない程恋しくなって来た。人の妻にならぬ前にたった1度でいいから会いたい──そう思った。智恵さん、なんといい名前だろう。あのしとやかな、そして軽やかな、いかにも女らしい歩きぶり、さわやかな声。2人の話したのはたった2度だ……」(『岩波版啄木全集第16巻』)

と記している。しかるに智恵から遠藤勝一に送った書簡には

石川啄木氏につきましては、私も委しきことは存じません。函館におすまいになりました時分にお知り合いになりまして、その後1,2度お便りがありましたのみ、ほんの1寸の御交際でした。青年時代から変った方でしたが、こんな有名な詩人とは存じませんでした

とあるのを見ても啄木の片思いであったことが推察できる。

この日記の「おとといきたハガキ」は智恵が病気全快退院を知らせたものであったらしく、6月2日付で札幌区元村の智恵に、東京帝国大学正門の写真のついた赤色の絵葉書の裏に返事を認め、かつ自分も数週間潰瘍を患ったことを書いている。

だが日記によれば、啄木は病気をしていなかったらしく、返事の遅れたテレかくしに、このような嘘を書き送ったもので、彼の半面がうかがわれる。[2]

以上のように啄木の智恵さんへの思いはまったくの片思でした。

好きな人から結婚して函館を離れる喜びを聞かされた啄木。それを止めることのできない己の無力。人の妻にならぬ前に──叶わぬ恋の苦しさが世紀の傑作『一握の砂』を産んだのでしょう。

■啄木を悲しみの淵に追いやった男──北村謹

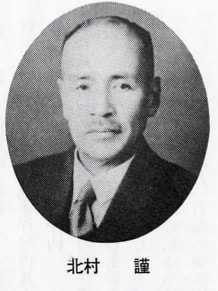

北村謹(出典③)

北村謹は鏡中条の醸造家北村茂兵衛の5男として、明治15年11月9日に生まれた。いわゆる素封家の腕白小僧で、苦情を持ち込まれその度に母があやまったものだ。

小学校を卒えると東京に遊学して、一家が親しくしていた漢学者吉野世経の塾に寄宿して、城北中学校に通った。ここで吉野世経の感化を受けることが大きく、名前の通り謹厳な性格が目眠めてきた。直情径行で曲ったことは曲尺でも嫌いというほどであった。

東京の中学を卒業すると、北大に入り、畜産学を学んだ。最初は役人になるつもりであったが、呼吸器を痛めたため、いさぎよく中途退学をして、もっぱら静養につとめた甲斐があってほとんど回復した。

長兄雄治の死後黽と力を合わせて農場経営に当った。そのころ(33年11月)農場に札幌の吉田善太郎から乳牛ニーアシャー種3頭を導入していた。この牛の世話が謹の受け持ちであった。これが後に謹が純粋ホルスタイン種系統繁殖を志す動機となったのである。

明治39年に謹は独立して、北村第二区甲鏡沼のほとりに土地50町歩を分けてもらって牧草地20町歩を設定し、北村牧場を開設した。

明治43年9月に札幌区元村町14番地、橘仁の長女智恵と結婚した。智恵の兄儀一は北大在学当時の学友である。智恵は教養も高く、良妻賢母型でよく夫に仕え、内助の誉れが高かった模範的家庭であって、謹も妻チエのいうことはよく聞いた。

2男5女を挙げたが、5女マサの産後が悪く、智恵は大正11年10月1日、夫と幼ない愛児を遺して34歳の若さで生涯を閉じた。

幼児の世話と事業経営の上から大正13年8月、山形県西田川郡鶴岡町の高橋ゆ起と再婚して2男2女を挙げた。

これより先、牧場経営のため特殊建築の牛舎を建てた。すなわち水害に耐えて一朝出水の時に多数の畜牛を避難させるため、2階を頑丈にし、大きな桟橋によって2階に牛を収容し得るものにしたり、空知最初の大サイロを石造したりして各施設を充実した。

大正6年元農林省畜産試験場北海道支場からホルスタイン種の払い下げを受け、同種の純粋繁殖をしたのが本村におけるホルスタイン種飼育の誘引となった。北村牧場の外にもホルスタイン種が飼育され原料乳が生産され、また種牡牛が本州方面まで移出されるようになった。

大正14年4月2日、札幌市石狩支庁において第1回畜牛家協議会が開催され、宇都宮仙太郎、黒沢西蔵らとともに実行委員に挙げられ、同4月15日第2回畜牛家協議会には地方代表者として出席し、空知管内の委員に選ばれた。[3]

このような経歴から北村謹氏は「空知ホルスタインの父」と呼ばれました。男として石川啄木よりもはるかに魅力的であったようです。

■北村牧場のサイロ解体──失われる北海道開拓遺産

最後に残念な話をします。

北村で北村雄治→北村黽→北村謹と渡ってきた北村牧場は、その後も北村家によって経営されてきましたが、2017(平成29)年、国の遊水池整備事業で牧場施設の移転を迫られました。この時、謹氏の孫である当主中曽根宏さんは廃業を決意しました。

2017年8月には、空知最初の大サイロ──牧場のシンボルだったサイロが解体されました。同日の北海道新聞は次のように伝えています。

【岩見沢】道内酪農の黎明(れいめい)期に開設され、今年4月に111年の歴史に幕を下ろした「北村牧場」(岩見沢市北村豊里)にあるサイロの解体作業が28日、始まった。

牧場のシンボルだったサイロ(直径約6メートル、高さ約12メートル)は1925年(大正14年)建造で、現役では道内最古だった。約560個の札幌軟石(高さ奥行き約30センチ、幅約90センチ)を、札幌市南区から馬車鉄道と舟などで運んだ大工事だった。

解体は、札幌軟石の再利用を進める北広島の造園・建設業「盛伸(せいしん)」が手掛ける。重機で破壊せず、軟石を1個ずつ丁寧に取り出し、9月上旬までに更地にする。同社の小川盛(さかり)社長(42)は「貴重な歴史資料。当面は保管したい」と話す。

北村牧場は、川の氾濫を防ぐための開発局の遊水地事業で移転を余儀なくされ、経営継続を断念した。[5]

道内で最古の石造りサイロでした。北海道の開拓遺産がまたひとつ失われたといってもよいでしょう。

【引用出典】

[1]『北村 村史』1960・北村役場・592P

[2]『北村史 下巻』1985・北村役場・1602P

[3]『北村史 下巻』1985・北村役場・2061P

[4]北海道新聞朝刊全道(2017/08/29)

【写真出典】

①『北村史 下巻』1985・北村役場・1602P

②Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/石川啄木)

③『北村史 下巻』1985・北村役場・2061P