連載・山邊安之助『あいぬ物語』第1回

1 故郷 ── 北蝦夷からふと島 ①

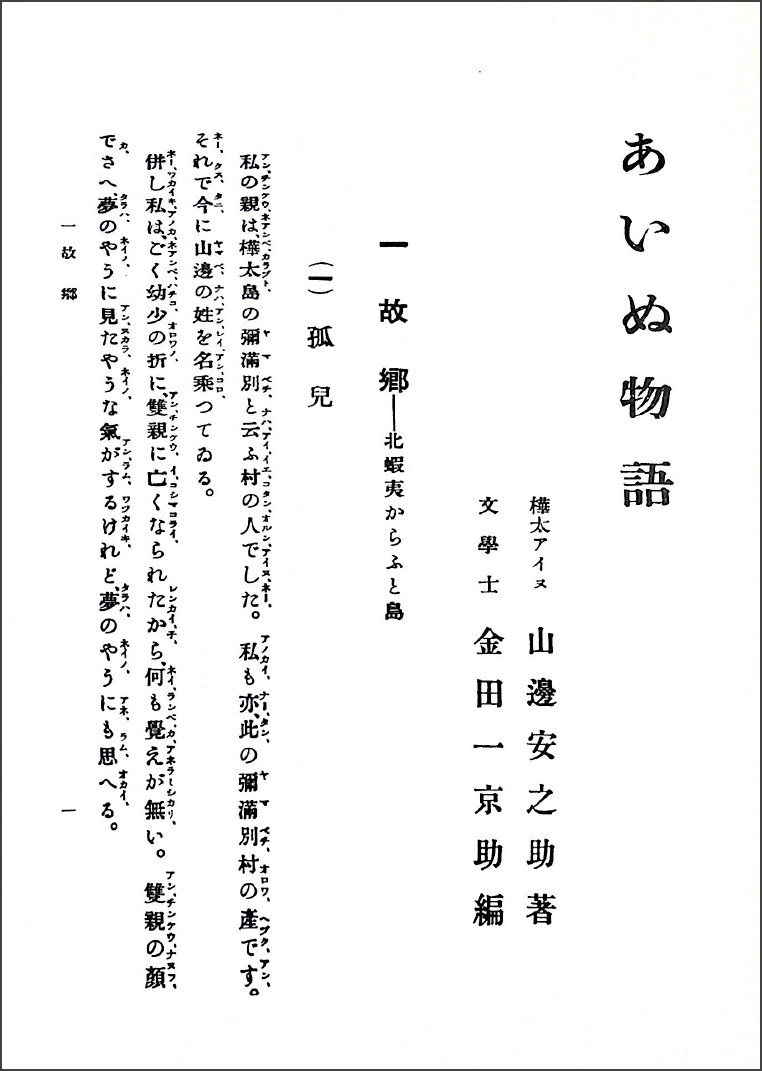

新連載企画のスタートです。大正2年に出版された山邊安之助(1867-1923)著『あいぬ物語』です。令和2年の直木賞を受賞した川越宗一『熱源』の原作です。月一回程度の掲載となります。

■なぜ『あいぬ物語』を読むのか

あいぬ物語

明治大正の北海道開拓は、同意もなくアイヌの人々から伝統的な文化と生業の場を一方的に奪い、今も続く民族差別の原因になったとされます。

アイヌ差別を解消するためにはアイヌの歴史を学ぶことである──と繰り返し強調されていますが、アイヌの歴史を綴った本を手に取って筆者を見ると、ほとんどの場合、愛媛県生まれだったり、東京生まれだったりの「和人」です。

すなわち、私たちがアイヌの歴史を学ぼうとするとき、実は「和人」によって選別され解釈された「和人」のための「アイヌの歴史」を学んでいるのです。果たしてそれで本当にアイヌの人々の歴史を学んだことになるのでしょうか?

私は常々、歴史はその歴史が発生した現場にできだけ近い資料から学ぶべきだと考えています。明治・大正期のアイヌの人々の歴史を学ぼうとするならば、やはりその時代を生きたアイヌ自身によって書かれたものを読むべきと思います。そこで今回より山邊安之助著『あいぬ物語』の連載を始めます。

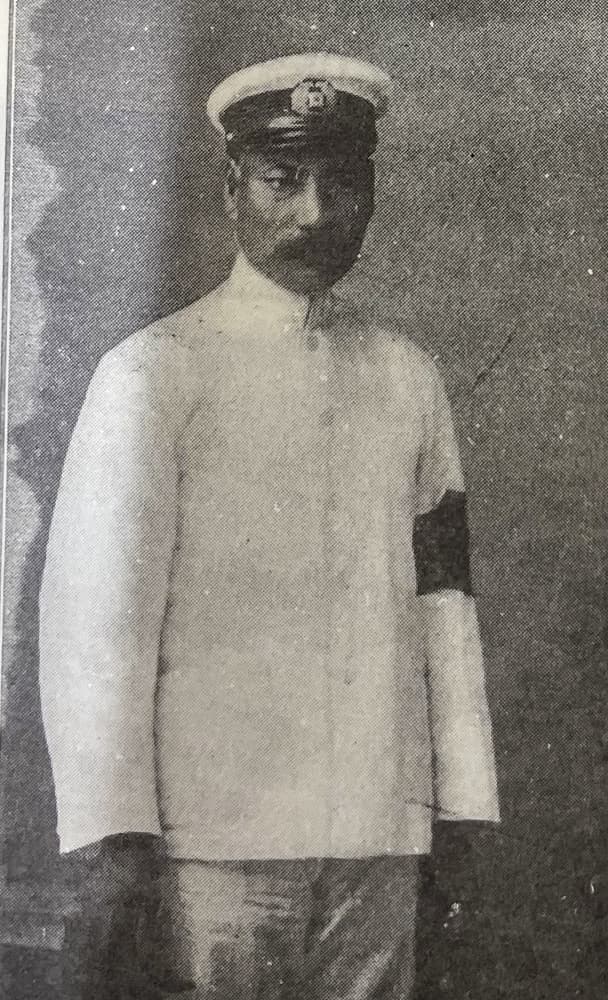

■著者・山邊安之助とは誰か

南極探検隊に参加した山邊安之助

対雁在住中に日本語教育を受け、明治26(1893)年に樺太へ帰郷しました。ロシアの民族学者のブロニスワフ・ピウスツキと知り合い、樺太アイヌの古謡や伝承を伝えました。

明治37(1904)年に日露戦争が勃発し、樺太が戦場になると山邊は日本側に付いて戦いました。

明治43(1910)年に日本による初めての南極探検である陸軍中尉・白瀬矗(のぶ)隊長が率いた南極探検隊にカラフト犬を操る隊員として参加しています。

大正2(1913)年、これまでの経験を言語学者である金田一京助の手を借りて『あいぬ物語』としてまとめ、東京の博文館より出版しました。そして山邊は大正12(1923)年に56歳で亡くなります。

『あいぬ物語』出版からおよそ100年後、令和2(2020)年1月、川越宗一の『熱源』が第162回直木賞受賞記念を受賞しました。この『熱源』は山邊安之助を主人公としたもの。すなわち『あいぬ物語』は『熱源』の原作です。

■『あいぬ物語』を原作にして直木賞受賞作がつくられた

『熱源』

一方、ブロニスワフ・ピウスツキは、リトアニアに生まれた。ロシアの強烈な同化政策により母語であるポーランド語を話すことも許されなかった彼は、皇帝の暗殺計画に巻き込まれ、苦役囚として樺太に送られる。

日本人にされそうになったアイヌと、ロシア人にされそうになったポーランド人。

文明を押し付けられ、それによってアイデンティティを揺るがされた経験を持つ二人が、樺太で出会い、自らが守り継ぎたいものの正体に辿り着く。

樺太の厳しい風土やアイヌの風俗が鮮やかに描き出され、国家や民族、思想を超え、人と人が共に生きる姿が示される。

金田一京助がその半生を『あいぬ物語』としてまとめた山辺安之助の生涯を軸に描かれた、読者の心に「熱」を残さずにはおかない書き下ろし歴史大作。

ここでヤヨマネクフ=山邊安之助は、日本によって民族のアイデンティティを奪われそうになった悲劇の主人公として描かれています。しかし、これも「和人」によって選別され解釈された「和人」のための「アイヌの歴史」の一つです。

本当はどうだったのでしょうか? 『あいぬ物語』の原文を読んでみましょう。

■金田一京助博士の想い

この連載は、河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を基にしています。山邊がアイヌ語で口述したものを金田一京助が日本語でテキスト化し、樺太アイヌ語のルビをつけています。金田一京助は『あいぬ物語』の「凡例」で次のように述べています。

筆者山邊君は日本語が上手で、日本語で物語をする際には語彙も豊富であるし、句法も自由でかなりよく事件を描写する(中略)。

けれども、それではアイヌの著作とは信ぜられまいという恐れがある。少なくとも日本人の筆を入れたものと取られ、もっと甘い、日本固有の文章家の文章などと比較されるようではつまらない。

そこで筆者山邊君には比較的不得意なアイヌ語をわざと選んで、これで話してもらった。 これならば一言一句、 純粋なアイヌの口からなった文章であると言うことに誰一人疑を挿む人があるまいから。

編集の金田一京助ができるだけ忠実に筆者である山邊の意志を読者に届けようとしたことがうかがえます。

なお、原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。

なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。

あいぬ物語

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

1 故郷 ── 北蝦夷からふと島

(1)孤児

私の親は樺太島の彌満別(原ルビ:ヤマベツ)という村の人でした。私もまたこの彌満別の産です。それで今に山邊の性を名乗っている。

しかし私は、ごく幼少の折に双親に亡くなられたから、何も覚えがない。双親の顔でさえ、夢のように見たような気がするけど、夢のようにも思える。

それで私は、4歳か5歳の少年時代から縁辺の人たちに育ててもらったおかげで、 一人前に成長したのであった。

アイヌの方では、 こういうみなし児などをば大層不憫がって、自分の親味(原文のママ)の子を世話するようにしてくれる習いであるから、 縁辺の人たちも自分の親味の子を育てるようにして育ててくれた。それゆえ私も育ててくれた親戚の人たちを自分の親味の親のように思っていた。

(2)湾内の旧家

私の親戚と言うのは、樺太でも人に聞こえた木下知古美郎(原ルビ:コ ビロー)という人で、この人はアイヌの中でも勝れたえらい人である。

明治8年の年に、樺太から北海道へ帰化した850人のアイヌの総乙名となった人で、北海道アイヌの随一の大人アザエ、エソカンカイとは弁論(原ルビ:チャランケ)を相互に戦わし、明治14年の年には、内国博覧会のあったおり、東京見物に来て、天皇陛下に拝謁仰付かり、御前で御酒を頂戴して、アイヌの飲酒の礼儀などを天覧にいれた人である。

この知古美郎の母が私の祖父の家から出た娘で、私の父の従兄弟だったように思う。 私の父も幼い頃から本家で育った人であるが、大人になってからは別件をしたのであった。

知古美郎の父になる人は、やはり勝れた人で、弁論など最も卓越した人であったそうです。

知古美郎の家は、その弟の畑山伝兵衛(原ルビ:ハタケヤマデンベイ)の家と九春古丹(原ルビ:クシュンコタン)の大酋長、樺村勇度呂麻加(原ルビ:カバムラ、ユートロマカ)という人の家と3軒並んで大泊にあった。その家の前に大きな樹が立っていた。それで木の下という苗字を名乗ったのであったように思う。

古来、白主から知床に至る間で、土人(原ルビ:アイヌ)の中に最も威勢のあった人々は、この九春古丹の樺村という酋長と、知床の酋長、胡蝶別(原ルビ:コチョウベツ)の酋長、内友(原ルビ:ナイトム)の酋長などの諸酋長であった。

内友の酋長の後裔で今現存するアイヌは内藤という姓を名乗って、今、富内村に私たちと一緒に居住している内藤忠兵衛がすなわちその子孫です。

知床の酋長はその後に久しく勝れた人が出なかったから、聞こえなくなってしまったけれども、去年、南極探検隊へ犬を護送して、樺太から遙々シドニーへ赴いたアイヌ、橋村彌八は知床の橋淵村から出た人で、昔の強盛な知床酋長の子孫の出である。

橋村という苗字はやはり、その橋淵という村から取った姓です。