北檜山の開祖・丹羽五朗伝の連載中ですが、五郎が西南戦争に出征する場面で、西南戦争の全体像をつかむのに苦慮しています。九州の明治時代、地名がたくさんできますが、どこがどこだか……ということで少々お時間をください。

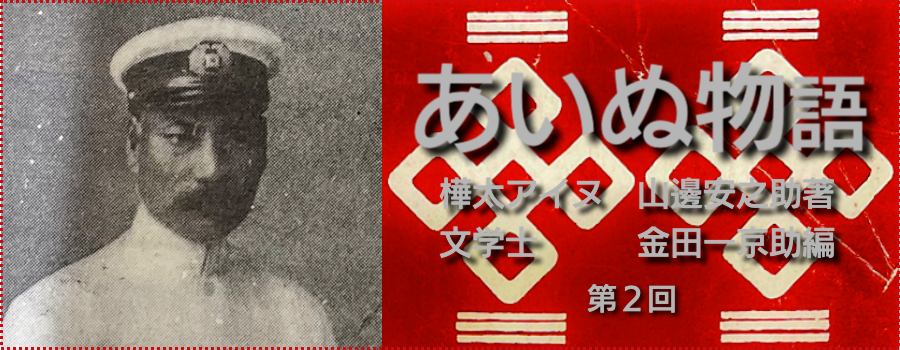

そうしたことで月末連載の最古のアイヌ人自身による自叙伝『あいぬ物語』の第2回目をすこし早めてお届けします。

『あいぬ物語』の第2回は、筆者・山邊安之助が過ごした樺太でのアイヌと和人とのほのぼのとした交流の様子が語られます。アイヌは「交易の民」と言われますが、南北に舟を使って自由に往来していました。北海道アイヌとの交流も盛んで両者に大きな分裂はなかったようです。

後段では樺太に進出してきたロシア人の様子が語れます。欧米白人キリスト教徒は〝白人こそが神に作られた創造物〟として考え、進出先の先住民族を〝人外〟のものとして扱い、暴掠の限りを尽くしました。

ロシア人とはいえ、その姿勢は樺太でも変わらなかったようで、さっそく無辜の民を殺害しています。樺太アイヌの人々が、ロシアを嫌い、日本に好意を抱いていくのは当然のことでしょう。

今は先住民族差別として同じ土俵で語られますが、欧米白人の先住民族迫害と、和人・アイヌの関係を同じ土俵で語ってはならないことが理解されるかと思います。

この連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。

あいぬ物語 (2)

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

(三) 古老の伝説

私たちには、昔の樺太島の事はよくわからないけど、年寄りの話に聞くと、昔、知床、胡蝶別、白主の酋長たちがいろんな玉や満洲錦、熊の皮、熊の肝など持って宗谷へ持って渡って。松前まで出てきた。松前からいろいろなものを代わりにもらっていったということです。

その玉や満洲錦は山丹人が持ってきて、アイヌらの獲った貂の皮、狐の皮、豹の皮と交換したものだそうだ。

知床、胡蝶別、内友、白主あたりの酋長たちは、そういういろいろな物をアイヌの大きな丸木舟へ乗せて、野登呂の崎から宗谷へ出て、宗谷で日和を見て、苫前へ出て、苫前で日和を見て、留萌へ来、留萌でまた日和を見ては船を出し、そんなふうにして好い泊を見つけてはそこに立ち寄り立ち寄り、北海道の沿岸を伝わってはるばる松前まで出て来、ここで刀だの、行器だの、盃だの、着物、そういうようなものと交換して、そして帰っていったそうである。

その道中の間、諸処何処に立ち寄って、そこで長い間日和を待ち、もっぱら逗留する中にはいろいろなことがあったような話だった。

まあ、言ってみれば旅路の妻─妾─なども持つようになって、子供などもできていたように聞いている。だからこの地方の津々浦々古潭古潭には樺太の人たちの血をひいているのが今だにいるそうである。

私共の一行が明治26年の年にこのところを過ぎたら、木下知古美郎の親戚だと言う人々に邂逅した。その時いろいろ昔話しをしてみたら、今富家村にいるソヨなどは木下の弟の娘にあたるから、留萌の人たちからいろいろなものを、古い血を分けた仲の印しにもらったのであったが、ソヨには今もあるはずである。そういうわけでたいそうその土地の人たちから親切にされたことがあった。

(四) 樺太開国伝説

知床・胡蝶・内友・白主辺りの酋長たちが松前に出てきた時、ある日、浜辺で大勢の人が魚をたくさんとっているのを見かけた。樺太の人はその頃は魚をば日々食うだけ獲って、その余りの魚を捨てて顧みなかったから、こう魚をたくさんに獲っているのを見て不思議に思った。

「こんなに魚をたくさんとってどうするんだ?」

と尋ねた。松前の人たちの言うことはこうあった。

「食べられるだけ食べて、余ったものは売って金に代え、着物だとか、その他いろいろなものを買うのだ」

と言う。樺太の人たちの言うには

「そんなことであるのなら、樺太には魚がたくさんいるから、樺太に行ってたくさんの魚を取ったらいい。そうなると我々だってこの松前まではるばると出かけて来なくて済むし、松前の人たちだって少ない魚を骨折ってとらなくてよいんだ」

と言った。

「本当そんなにたくさんいるのかい?」と松前の人たちが問つた。

「魚ならたくさんいるよ。網で取らなくたって、木で叩いても食うくらいは取られるほどの魚だ」

と言う。

「そんなことなら空太上、鎌田のものをやってみよう。魚がいい具合にいたらどしどしとろう」

と松前の人たちが言った。

それから日本の人たちが松前から魚を取りに樺太に出かけた。そして漁場を開くようになったと聞きました。

(五) 最古の印象

私たちの覚えている時代には、私たちの村の人たちはいずれも「伊達」「栖原」という日本の魚家に雇われて、アイヌ一同でやっていた。この雇役の売に衣類だとの米だの、いろいろな漁具だのを給料としてもらっていた。

私はまだ小さい子供であったから仕事もできなかったし、何も知らずにただ遊んでばかりいた。

家の人たちは栖原の漁場で働いていて、年中留守のことの方が多かった。鱒の季節になると、札塔、大満別、内古古登呂の人たちと一緒に彌満別村のほうに帰ってくるゆえ、もうその帰る季節が近くなった時分には実に楽しいものであった。

いよいよ来るのが近づいたというので、毎日毎日待って暮らしていて「遠淵まで来たそうだ」と聞くともう浜に出て行って、沖の方を舟でも来るかと、そればっかり眺めていたものだ。

そのうちに須原の番屋の支配人や船頭がまずやってきて、あとから村の人たちが一同到着する。それからよその村の人たちも這い入って、大勢で網を引いて魚はたくさん獲るところを見るのが何よりも面白いものであった。

(六) 露人の横行

その頃というのは、樺太はまだ日本領ともつかず、ロシア領ともつかず、雑居の姿であったから、時々はロシア人がやってくるのを見た。その時分には、ロシア人は体も大きいし、目の色も違って、おっかない人たちだと思っていました。

もっとも初めは、アイヌにやさしくして、家に連れていって食べ物などを食べさせるなどするから大した怖いものとも思わなかった。

また測量するにやってくるロシア人などもあったが、私たちは気味が悪くて、側へ寄り付くこともできなかった。

だんだん聞くと、方々で乱暴するロシア人もあったという噂を聞いて、ロシア人というものは、ただ聞いただけでも嫌な奴とばかり思った。

明治6年頃、富内村で女が2人、木の実採りに山へ行っていたところ、ロシア人のために捕まえられて、2人とも殺されたという話も聞いた。

ずっと以前にロシア人が大きな軍艦に乗ってやってきて、乱暴したときには、アイヌ残らず山へ逃げたそうである。須原の晩家にいた人たちもみな家を空けて山へ隠れた。そう大人たちの話で聞いている。