当事者が語る樺太アイヌの強制移住事件の真実

アイヌ民族による最初の自叙伝・山邊安之助による『あいぬ物語』の3回目。樺太で育った安之助がいよいよ北海道に渡ります。樺太アイヌの北海道移住──。そうなんです。安之助は北海道近代史に悪名高い「樺太アイヌ強制移住事件」の当事者だったのです。

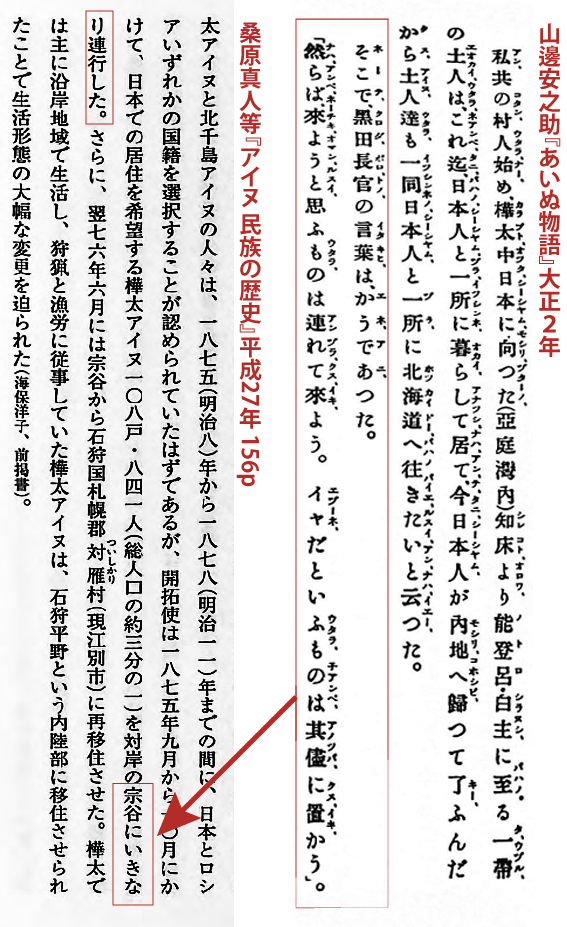

樺太アイヌ強制移住事件──どんな事件だったのか。今書店で売られている代表的なアイヌ史入門書の一つ『アイヌ民族の歴史』(2015・山川出版社)から紹介します。この本の執筆は桑原真人氏、田畑宏氏、関口明氏、瀧澤正氏です。

「アイヌ 民族の歴史」山川出版社

桑原真人氏(札幌大学公式サイト)

桑原真人氏らは同書の156pでこう書いています。

「樺太千島交換條約附録」第四条は、この地域に住む「土人」に対し、三年以内に日本とロシアどちらかの国籍選択と居住地選択の自由を保証していた(外務省編纂『日本外交文書』第八巻)。

したがって、樺太アイヌと北千島アイヌの人々は、一八七五(明治八)年から一八七八(明治一二)年までの間に、日本とロシアいずれかの国籍を選択することが認められていたはずであるが、開拓使は一八七五年九月から一○月にかけて、日本での居住を希望する樺太アイヌ一○八戸・八四一人(総人口の約三分の一)を対岸の宗谷にいきなり連行した。

さらに、翌七六年六月には宗谷から石狩国札幌郡対雁村(現江別市)に再移住させた。樺太では主に沿岸地域で生活し、狩猟と漁労に従事していた樺太アイヌは、石狩平野という内陸部に移住させられたことで生活形態の大幅な変更を迫られた。

山邊安之助たちは、いきなり連行され、生活形態の大幅な変更を迫られたそうです。実際にはどうだったのでしょうか? 当事者の証言を聞いてみましょう。判断は読者に委ねます。

この連載は河野本道編『アイヌ史資料集 第6巻 樺太編』(1980・北海道出版企画センター)に収録された『あいぬ物語』(1913・博文館)初版の復刻版を底本にしています。原文は大正時代の忠実な復刻で旧漢字旧仮名遣いであり、当サイトに掲載するにあたって、読者の皆さまの読みやすさを考慮して、旧漢字を新漢字にする、現代では用いられない漢字を平仮名にするなどの調整を行っています。なお『あいぬ物語』は青土社より新装版が出ています。

あいぬ物語 (3)

樺太アイヌ 山邊安之助著

文学士 金田一京助編

二 流転──帰化新附の民

(一) 出郷

明治8年の年に私たちは生まれ故郷、樺太島はロシアの領土になってしまった。私の長い流転の生涯がここから始まるのであった。

その時、黒田開拓長官はアイヌだけでは今まで樺太にあっても、日本人の雇いになって、日本人と一緒にいたものであるから、この場合、一同を引き連れて行きたいと言われたそうである。

その時、アイヌの中には何といっても樺太は我々の生国であり、祖先の翁たちもこの国土の底に葬ってある。であるからこの国から他所の郷へ行くことは嫌であると言う人達もあった。

また、その通りではあるけれど、故郷へ居住をして、ロシア人の家来となり、ロシア人の仕事をする。そんな事は嫌だ。日本の人には先祖以来衣食住の厄介になったんだから、どうあっても日本の国へ渡り、そして日本の国に一緒に居住するのが良いからと言う人もあった。

私どもの村人はじめ樺太中日本に向かった(亜庭湾内)。知床より能登呂・白主に至る一帯のアイヌはこれまで日本人と一緒に暮らしていて、 今日本人が内地に帰っていったんだから、アイヌ達も一同日本人と一所に北海道へ行きたいと言った。

そこで黒田長官の言葉はこうであった。

「しからば、来ようと思うものは連れて来よう。イヤだというものはそのままに置こう」

そこで日本の国へ向かうという人々はどんなかというと、総数は850人あって、その人たちは白主から利屋、泊、留多加、鈴谷(ソーロイヨフカ)、三の澤(トレチャバーチ)、二の澤(フタオヤパーチ)、一の澤(ペルワヤパーチ)、函泊、泊濱、1名は九春古潭(または楠渓とも、露名はカルサコフ)、大泊、對島、馬岬、福井古潭(サイナパーチ)(露名はオホヘトマリという。焼けた後にフクイコタンと呼ぶ。クフイは焼くる義)、女麓(メンイ)、イノスコマナイ、池邊讃、洞舟、内友、野月、余久志、遠淵、胡蝶別、音内、中川、彌満別、内古登呂、小満別、札塔および知床の外側の橋淵、知志根、目茶淵のアイヌ、その他に真岡の人、西崎仁四郎以下若干名と内淵の人、千徳太郎治と、今一軒のアイヌなどであった。

この地方のアイヌの総頭領としては古来、知床の酋長であったという話を聞いているが、その頃にはあまり偉い人物も知床から出ていなかったから、九春古丹の樺村は、これは昔は知床でやはりその親類のものであるという話であって、樺村の勇登呂加(ユートロマカ)氏が850人の総頭領となった。

この出来事は私の半生涯の大事件であったけれど、私はまだやっと9歳の子供であったから、自分で別に何とも思わなかった。

漁に用いる船で家財道具だの色々なものを運び、私なども皆の人と村を引き払って発ったのは、なんだか子供心には面白くて、何も思わなかった。

そしていよいよ九春古丹へ着いたときには、諸処方々の村のアイヌたちと一つところにいるのが、また実に軽快でかつ嬉しくてしかたがなかった。

それから九春古丹から函館丸と言う巨船に乗せられて無我夢心の中に生まれ故郷の地を離れてしまい、北海道の宗谷という村へ送られた。

850人のアイヌは3回4回ほど船でもって運ばれて、一行残らず、直ちに初めて他郷の人となった。

(二)宗谷から小樽、対雁(ついしかり)へ

さて、それから我々はもはや今までのようなアイヌではなくなって、本当の皇民となったのであるから、黒田長官の計らいで、米から肴から各月官から支給され、はるかに優遇された。そしてまず一カ年はそうした宗谷に暮らした。

それから明けて9年の春に春鰊も済んでから、今度は玄武丸という船で小樽の方へ回された。このときの役人は堀基、長谷部辰連という人々であった。このときの人は樺太にいた時分に樺太の土人係をされた人方であった。

小樽には1カ月くらいた。このところでもやはり、米でも、お菜でも、官から供給され、ただ居て、そのようになるまでお客あしらいされていた。

小樽はその頃はまだほんの寂しい小村で、手宮からアリポロまで、ただただ海岸一面の砂浜のところであった。

所々にだけ漁場があって、その後の方に わずかな家並だけあったけれど、ほんの唯々形ばかりであった。

9月頃に、小樽から外車の河船で対雁へ到着した。ここからいよいよこの郷にずーっと居住するようになった。

当時、官では、我々アイヌに農業を習わしめて農民に仕立てようと考えられていたものらしかった。対雁というところは、石狩海岸の土地の肥沃な、かつ場所も良いところであった。

そこで、我々一同は、対雁へこれまでの樺太の家と同じような家を建てて、永住の場所と定めて住んだ。家の数を数えると200余りの軒数もあったろうかと思う。これからして男は農業や漁業に、女たちは「製網所」で糸を編んだりすることを教わった。

こうして対雁に来た初めの3年くらいは、なお官からあてがい扶持でいた。そしてピチカリ、中番屋、先番屋、雷札、ペシペシ、シャリカスの6箇所の漁場で、官から魚を捕ることをアイヌは許されていた。