【長沼】開拓倶楽部先遣隊 長沼・栗山探索(上)

水との壮絶な戦いの跡を見る

10月25日、北海道開拓倶楽部では「開拓先遣隊」と称して長沼・栗山両町の開拓史跡を訪ねました。北海道開拓は、拓植区画を設定してそれを入植者に貸し出すことで大きく前進しましたが、明治19(1886)年、北海道で最初に測量が行われ区画が設定されたのが長沼です。そうしたことから長沼は北海道開拓の原点ということもできます。

一方、栗山は仙台藩角田領主石川家の家老・泉麟太郎率いる角田移民団がひらいたまちで角田村と呼ばれていました。大規模な灌漑施設を巡らしての造田事業が北海道で初めて行われた場所であり、産業としての北海道稲作の発祥地も言えます。こうした二つの町を巡ることで、北海道開拓の実相を体感しました。2回に渡るシリーズ(上)は沼田編です。

昔の長沼

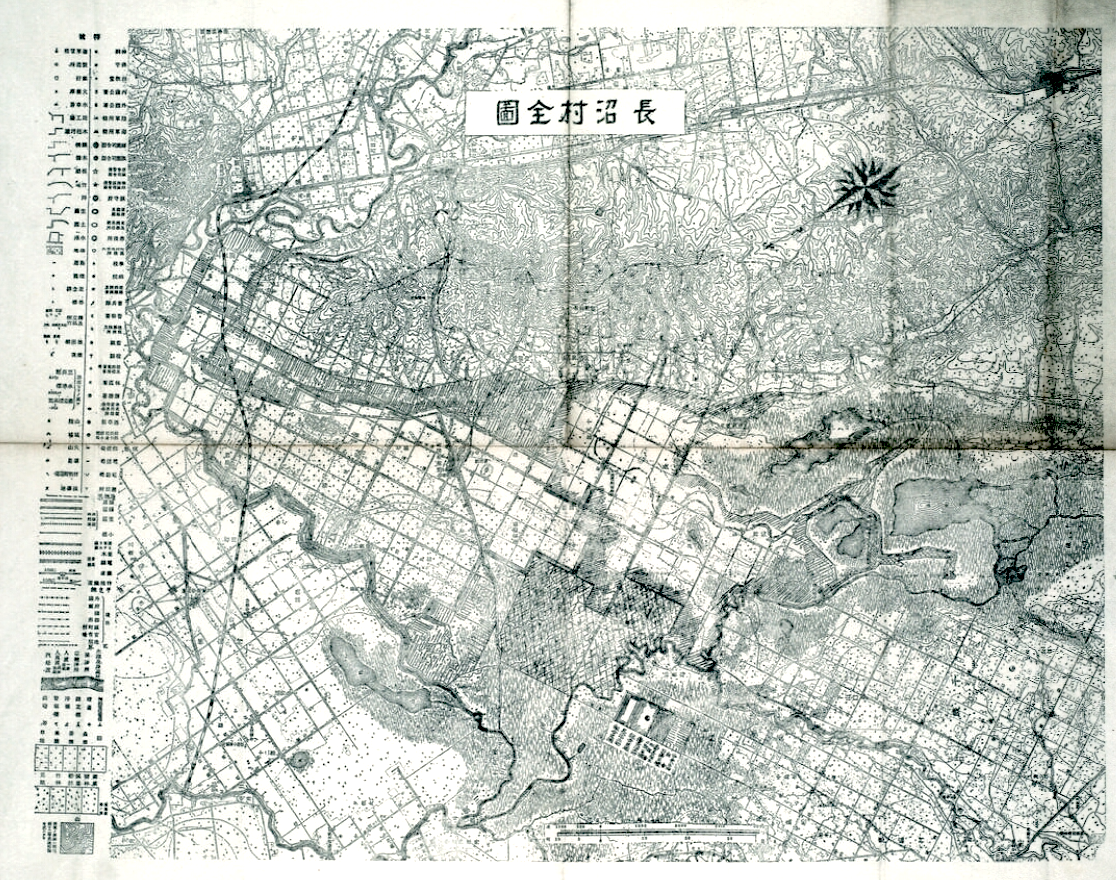

現在は長沼は国道274号から直行できますが、かつては札幌と長沼の間には巨大な湿地帯があり、江別を迂回しなければなりませんでした。これは北海道大学北方資料ライブラリー掲載の地図ですが、題字の「長沼村全圖」の「圖」の文字をから下がったところ、蛇行した旧夕張川から分岐した馬追運河が見えます。

中央の折れ線と馬追運河交錯したあたりが現在の市街です。中央の右側にも大きな湿地帯が見えます。長沼という名前自体も湿地帯あった沼から来ています。全体が巨大な湿地帯で、地図の左側、鉄道が通っている地域がわずかに乾いた土地。このあたりから開拓が長沼の始まり、水との戦いを通して湿地帯を改良し、少しずつ人間の生活圏を拡げていった歴史となります。

長沼村全図(年代不詳)①

①馬追運河

湿地で覆われていた長沼に排水路を設けて水気を抜き、耕地に変えようと考えたのが第4代北海道長官・北垣国道です。南空知平野の一大開発事業として明治27(1894)年から30年にかけて延長14,450mの「馬追運河」が開削され、石狩川から江別で分岐する千歳川を通って馬追運河に向かう水路が開かれます。運河の終点に長沼市街が広がりました。

②長沼神社

長沼というまちの歴史は「水」との戦いでした。長沼は耕地面積の8割が水田という北海道を代表する米どころですが、夕張川の氾濫で水田は何度も何度も水に洗い流されました。そうした試練にも負けずに長沼の人たちは水路を張り巡らし、湿地を水田に変えていったのです。この神社周辺にはそうした苦闘のあとが記念物として残されています。

◦豊水碑

長沼神社の隣接した「長沼土地改良区公園」は、長沼町の水田開発のための水利事業の歴史を残す公園です。「豊水碑」は、水田造成のための灌漑施設を共同で設置しようと結成された戦前の土功組合を引き継いだ長沼土地改良区の創立80周年を記念するモニュメントです。昭和61(1986)年建立。この雄大さにこの地における灌漑事業の存在感が見てとれます。

敷地内には昭和45(1970)年建立の灌漑事業完成を祝う「みのりの像」、明治40(1907)年に設立され明治44(1911)年に灌漑事業を完成させ、大正11(1922)年の水害を乗り越えたことを記念する「長沼村土功組合記念碑」があります。

◦長沼神社

明治33(1900)年に長沼の鎮守として建立された郷社です。北海道神宮から分祀された大國魂神、大己貴神、少彦名神の「開拓三神」をお祭りしています。社殿は元の樺太神社の基本として設計され昭和11(1936)年につくれました。

◦水霊の碑

水の神を祀る碑で昭和29(1954)年に建てられた木碑を昭和52(1977)年に石碑に立て直しました。傍らには「故保原元二之碑」があります。長沼を現在の姿にしたのは、昭和11(1936)年に竣工した夕張川の切替工事です。

上の地図では、下半分を左右に蛇行しながら流れているのが昔の夕張川で、たびたび氾濫を起こし、開拓者の入植を拒んでいました。

そこで切替工事が計画され、大正8年から20年以上の歳月を費やして工事が進められました。これにより長沼西部の水害は収まり、まちは大きく生まれ変わりました。

「水霊の碑」の隣にある碑は、夕張川切替工事を担当した土木技術者(第6代石狩川治水事務所長)の功績を讃えるものです。保原は東大工学部卒業後、明治43(1910)年に渡道して道庁に入職、すぐに夕張川の測量を命じられ、技術者としての全精力を傾けてこの事業に取り組みました。

③長沼用水

明治31(1898)年に北海道は全域で著しい水害に見舞われ、なかでも空知地方は壊滅的な打撃を受けました。生き残った人々は水害に強い農業として水田を着目し、長沼用水水路期成会を設立して明治43(1910)年4月に着工しました。ここは第1期工事で設けられた三大支線の一つで、この後何度も改修されていますが、沼田町における水田開発のはじまりを示すものです。

この事業には当時のお金で16万8478円が見込まれました。組合が日本勧業銀行から20年償還で借り受けましたが、莫大な負債に一度は反対運動が起きて計画が中断になるなど、大変な苦労を重ねて着工にいたりました。

⑤発祥公園

長沼町の開祖は岩手出身の吉川鉄之助です。吉川は明治2(1869)年に開拓使が札幌に置かれた時に募集移民として渡ってきた吉川太左衛門の子で、吉川太左衛門は札幌の平岸開拓の功労者として知られます。鉄之助は札幌農学校の事務員となりますが、このときにクラーク博士とであってキリスト教を信仰するようになりました。その後、開拓使に務めますが、明治19(1886)年に新たに道庁が設置されたことを機に長沼に移住しました。

吉川鉄之助についてはこちらを参照ください⇒「長沼」 吉川鉄之助(上)

長沼を選んだのは、札幌農学校時代から親交を深めていた内田静が殖民区画事業の責任者となったからです。吉川もこの殖民区画設定事業に同行し、その最初の地が沼田であったことから移住の場所に選んだというわけです。殖民区画の設定によって開拓が大きく進みますが、その最初の場所であった長沼は北海道開拓の始まりの場所とも言えます。

この発祥公園は旧長沼小学校の跡地で、吉川の入植地に近く、明治初期はこのあたりが長沼の中心地でした。園内には吉川鉄之助の顕彰碑があります。他に長沼町の発祥を記念する石碑や昭和天皇が摂政時代に来道して植えたとされるカラマツなど貴重な記念物があります。

右の吉川鉄之助像は、昭和11(1936)年に建てられたものですが、戦争中の金属供出で失われていましたが、昭和41(1966)年の復元とともに役場敷地内に移されました。

⑥中央農試(北海道立総合研究機構農業研究本部 中央農業試験場)

世界的に見ても豪雪極寒の地である北海道で農業を産業として定着させる上でこの試験場が果たした役割は巨大なものがあります。明治34(1901)年に北海道農事試験場設立として現在の北大農場の場所に設立され、に本場、旭川・十勝・北見・渡島に支場を持つ全道的な試験研究機関となりました。大正14(1925)年に本場が琴似に移り、昭和41(1966)年に長沼に移ります。

◦記念館

この建物は明治34(1901)年に北海道農事試験場が設立されたときに建てられ、琴似に移転したときに移設され、長沼移転の際に解体が検討されましたが、由緒ある建物なので保存しようという声が起こり移転復元されたものです。明治の建設時、北大のポプラ並木の突き当たりにありました。

◦安孫子孝次翁像

安孫子孝次は昭和2(1927)年から昭和15(1940)年まで試験場場長を務めました。安孫子の北海道農業に果たした役割は大きく、「北海道農業技術の父」と言われています。琴似屯田の二世で、営農に苦労する両親を見て、技術で北海道を救おうと札幌農学校に入りました。現在も北海道の農業に貢献した人に送られる「安孫子賞」としてその名前が残っています。胸像も見もので、北海道出身の著名彫刻家・本郷新の作品で、碑銘は町村金五知事です。

⑦馬頭観世音

夕張川のほとりに大正15年に地域の人々によって建設されました。開拓に貢献した農耕馬の霊を鎮める馬頭観音は数多くありますが、これほどの規模のものは貴重です。家畜だけではなく、いろいろな病を防いだり、天変地異を防いだりする願いをこめて立てられたと言われます。長沼は大正11(1922)年と大正12(1923)年に連続して大規模な夕張川水害を受けていますから、水害を防ぎたい強い気持ちの表れでしょう。

⑮長官山

長沼の長官山は、空知平野が一望できる場所で、辻村もと子による小説『馬追原野』の文学碑があります。この小説は、長沼に入植した辻村もと子の父直四郎をモデルにしています。ここからさらに山道を進むと長官山の山頂となります。ここは明治24(1891)年に第3代北海道長官渡辺千秋が、この峰に上り、開発構想を練ったことからこの名前があります。

【引用出典】

[1]『長沼町史の歴史 上巻』長沼町・1962

[2]『長沼町史の歴史 上巻』長沼町・1962

①北海道大学北方資料データベース

https://www2.lib.hokudai.ac.jp/hoppodb