【余市】会津藩士と余市リンゴ (上)

見捨てられた会津移民

北海道開拓の黎明期に開拓の原動力となったのは、戊辰戦争に敗れた仙台藩など佐幕派藩士たちの、北海道開拓で逆賊の汚名を濯ぎたいという強い思いでした。伊達市をはじめ当別、登別など伊達支藩の活躍は知られるところですが、戊辰戦争の主役であり、もっとも苛酷な処分を受けた会津藩の動向は知られていません。余市における会津藩士たちの活躍を紹介します。

■会津戦争

明治という時代を産みだした戊辰戦争で最も苛酷な仕打ちを受けたのが、会津藩でした。会津藩主松平容保は文久2(1862)年に京都守護職に就き、討幕派と佐幕派が暗闘する京都の治安に当たっていました。ここで正義感の強い容保は幕府を護る立場から薩長土肥を厳しく取り締まりました。このことで容保は倒幕派の目の敵になってしまいます。

慶応3(1867)年12月9日、王政復古の大号令が発せられ、明治天皇を抱く新政府が誕生しますが、討幕派の薩長と、旧幕府の立場も容認する土佐・越前・尾張などの広議政体派が対立し、慶応4(1868)年1月3日徳川幕府軍と薩摩、長州軍が京都で激突。鳥羽伏見の戦いを契機に戊辰戦争が起こります。

鳥羽伏見の戦いが起こると会津藩は幕軍の主力として薩長の新政府軍と対峙しました。戦いは新政府軍の勝利に終わり、会津藩は領地没収という厳しい処罰を下されます。会津に戻った容保は家督を養子の喜徳に譲り、謹慎していましたが、新政府軍が会津討伐を掲げて東進する構えを見せると、容保は徹底抗戦の決意を固めました。慶応4(1868)年5月4日、奥羽越列藩同盟結成。8月、新政府軍が会津若松城下に殺到し、激しい戦いが繰り広げられます。

およそ3万人の大兵力が会津若松城を囲み、50門の大砲で昼夜の区別なく城を砲撃しました。城内には兵士と家族など約4000名がおり、「その悲惨悽愴の光景名状すべからず」という状態に陥ります。米沢藩の仲介により松平容保親子の命は助けるとの約束が結ばれ、明治元(1866)年9月22日、ついに会津藩は降伏しました。この戦争で亡くなった会津藩士は2847名と他藩を圧倒しました。

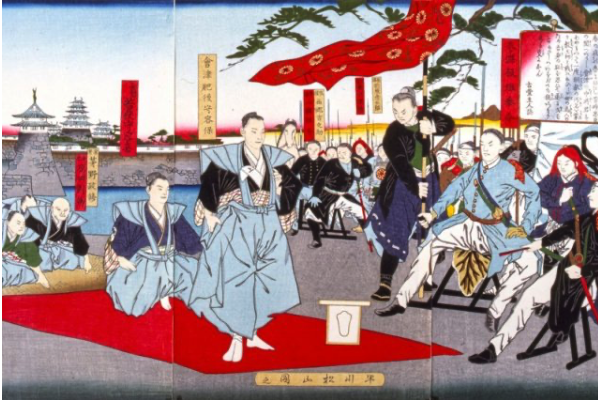

会津藩降伏式

降伏状を官軍に渡す西側に松平容保・喜徳親子①

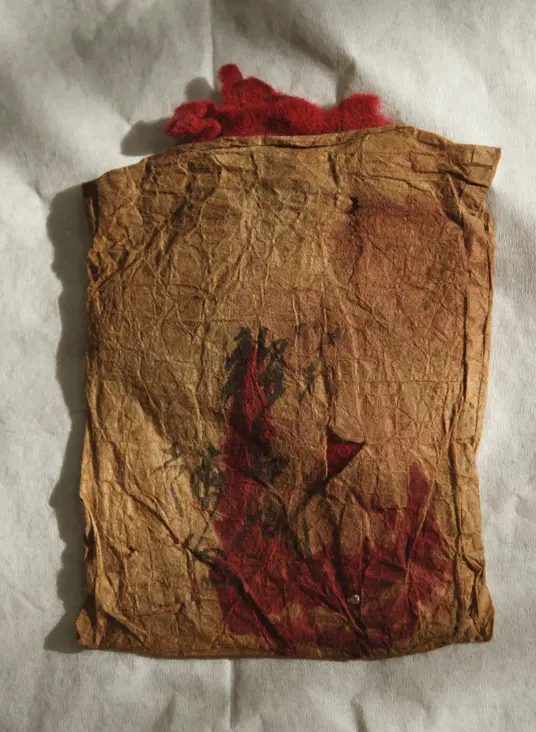

泣血氈(きゅうけつせん)

会津藩の家臣たちはこの悔しさを忘れないため、降伏式で敷かれていた赤い毛氈を切って家臣に分け与えた。

写真は山鼻屯田の子孫に伝わる泣血氈。管理人撮影

■苛烈を極めた会津降人処分

会津藩は滅藩となり、松平容保は東京に送られ、備前池田家に幽閉されました。城内のおよそ5000人の会津家臣団は、そのまま猪苗代の謹慎所で謹慎が命じられました。会津藩の処罰が苛酷だったのは約2万近い会津藩士と家族の全員が「会津降人」という戦犯として扱われたことです。

会津藩の処罰は、幕末政局でもっと激しく幕府と対立した長州主導で進められます。明治2(1869)年正月に会津降人全員が会津から追放され、信州松代の真田家と越後高田の榊原家に移されることになりました。しかし、真田家行きの降人は突如東京送りに変更となります。こうして会津藩士家族は越後では高田の寺院に、東京では小川町講武所や芝増上寺など官有施設と寺院に分散収容されました。

■会津降人の北海道移住計画

明治政府で会津藩士を処分を担当したのは長州の兵部大輔・大村益次郎です。大村は藩士を北海道に移して防衛と開拓の任に当たらせることを考え、函館府にいた長州藩士・堀真五郎に適地を探らせました。堀が石狩・小樽内を推薦すると、兵部省(この時は前身の軍務官)は函館府(開拓使の設立前)から石狩・発寒・小樽内の引き渡しを受け、堀にその支配を命じました。会津藩士移住の準備を進めていたところで榎本武揚による箱館戦争が起こり、事業は中断します。

明治2(1869)年5月、函館戦争が終結して事業は再開されますが、今度は軍務官が廃止となり、開拓使と兵部省が設けられ、兵部省によって会津の移住事業が行われることとなりました。かくて明治2(1869)年9月13日、兵部省は東京にいた会津藩士から男女333人、18日さらに98戸を船で小樽に移しました。総勢600名の会津藩士たちは、小樽の遊郭や石狩の番屋などに分散収容されました。

兵部省は慶応2(1866)年から札幌村の開拓に当たっていた二宮尊徳の弟子である大友亀太郎を開拓御用掛に任命して、いったん会津移民を石狩の番屋や小樽に収用し、石狩の適当なところに入植地を決め、春をまって開墾に就かせる計画でした。

明治2(1869)年10月、開拓使の島判官が札幌に来住して本府の建設を始めました。ここで開拓使と兵部省が対立します。開拓使は北海道の中心官庁との自負がありましたが、佐賀藩主鍋島直正が創立にあたった関係から佐賀藩士が多くおりました。一方、兵部省は維新の中心であった長州藩が主体で、格上意識がありました。石狩を管理していた兵部省は、その一角で行われた本府札幌建設に協力しないばかりか、物資を開拓使に売却することを禁止する有様でした。

困った島判官は東京中央に苦境を訴えました。三条・岩倉・大久保・福島のトップ会談が行われ、明治3(1870)年1月8日に、石狩・小樽・高島の3郡の管轄権が兵部省から開拓使に移されました。この間、会津移民は小樽に留め置かれままでした。

■斗南藩の成立

一方、本州に残った会津藩士は新政府に対して藩の再建運動をねばり強く進めました。インフラの整っていない当時の北海道で2万人近い会津藩士と家族の全員を受け入れることは無理でしたから、明治新政府は戊辰戦争で取り上げた幕府側の藩の領地を与えることを考えました。

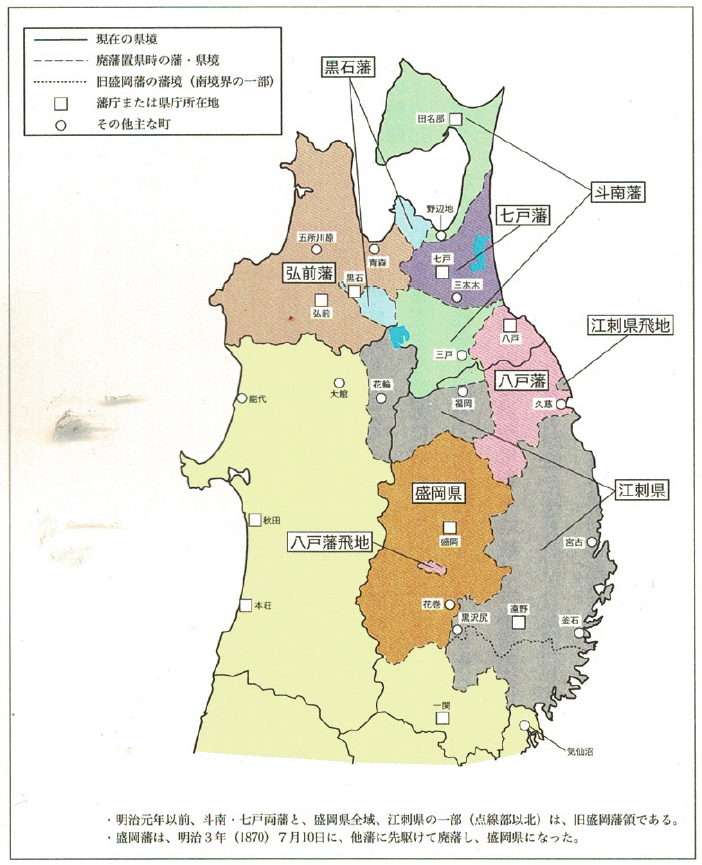

現在の青森県むつ・下北地域は、盛岡藩の領地でした。盛岡藩も戊辰戦争で新政府と対峙して敗れた側でしたが、取り潰しは免れ、20万石から7万石が減らされましたが、家名の再興は許されています。このとき盛岡藩が取り上げられたのが、むつ・下北地域でした。取り上げられた所領は津軽藩のものとなりましたが、南部と津軽の対立は根深く、旧盛岡藩の人々は弘前藩の支配下に入ることに不満を持ち、ことごとく反発しました。そこで新政府はこの地方を旧会津藩士に与えることにしたのです。

かくて明治2(1869)年11月3日、容保の孫である松平慶三郎(容大)を藩主としてむつ下北にて松平家の再興が認められました。会津藩士たちは新たな藩の名前を「斗南藩」としました。これは漢詩の「北斗以南皆帝州」から取ったものとされ、会津は朝敵の誹りを受けたが帝(天皇)の臣民である、との思いを込めたものとされています。

明治3(1870)年4月18日、津軽藩の代わりにこの地域を管理していた黒羽藩から引き継ぎが行われ、すぐに江戸と越後高田に収容されていた会津藩士の移動が始まりました。この時、下北半島に移った会津藩士は、3286戸・10166人に及びました(『むつ市史』S61P)。

斗南藩の版図②

■開拓使と兵部省の対立の中で

一方、小樽に残された会津移民たちには、新政府から何の沙汰もありませんでした。形式上、小樽の会津移民は斗南藩の所属となりましたが、急増の斗南藩に小樽移民に手を差し伸べるゆとりなどあるはずもなく、依然として兵部省の管理にありました。しかも、明治3(1870)年春になって、小樽の会津移民に対して兵部省の支配を禁じるとの沙汰が出され、兵部省の支援が打ち切られました。

このような仕打ちに会津移民は反発を募らせ、開拓使の岩村判官が小樽に来たとき、数名が本陣に怒鳴り込み、面会を求めて座り込んだり、岩村の若党を馬から引きずり下ろしたりする狼藉がありました。岩村通俊は後の初代北海道庁長官。土佐藩士でしたが、会津戦争に加わっていたのです。岩村判官が会津移民にひどく立腹したのも当然です。

明治3(1870)年8月に開拓次官である黒田清隆が小樽に立ち寄った際に、会津移民たちは、開拓使の保護を受けたいと懇願しました。黒田清隆は薩摩出身で、薩摩は会津に対して比較的同情的だったのです。

この時、会津移民は形の上では斗南藩の所属で、斗南藩が兵部省の管轄であった山越・瀬棚・太櫓・歌棄の4郡支配を命じられたことで、小樽移民はこれら地の守備の任に就かなければなりませんでしたが、斗南藩にはこれを支える財政力がなく、中央政府に助けを求めました。

政府は開拓使に会津藩の4郡支配の可能性を尋ねました。しかし、開拓使は、彼ら会津降人は旧藩の風習を帯び、真の移住民のように開墾に従事する見込みがないから早々に引き揚げるようにと冷たく返答しました。結果的に会津移民の黒田次官への請願は無視されたかたちです。

小樽の会津移民は兵部省にも開拓使にも見放されました。彼らは小樽の港湾関係の動労に就くことで辛うじて糊口を凌ぐ有様でした。次は『小樽市史第1巻』(S32)に残されている移民の一人、東蔵太の談話です。

会津人全部を小樽に置くことが出来ず、熊碓・張碓・手宮などに分置され、漁舎の一室を借りて居住したが、鰊時には荷背負いなどをして生活した。鰊時には石狩の妓楼や飲食店は小樽、その他の鰊場へ出稼ぎするにりより、その後の空き家に遣られる者もあった。各自働いて生活をしなければならなかったから、土方になるもの、日雇いになるもの、その外種々の業に就いたが、いずれも慣れぬ仕事での為、大変難儀した。

明治5年頃の小樽③

■樺太への再移住

開拓使内の会津への強い反発を受け、会津移民の請願を無視した黒田清隆でしたが、自身は会津移民に同情し、なんとか彼らを救いたいと考えていたのでした。

明治3(1870)年2月、樺太開拓使が設置され、5月9日に黒田清隆は開拓使の樺太専務次官に命じられました。樺太のトップとなったことで黒田は、会津移民を樺太に移すことで彼らの窮状を救おうと考えました。

黒田が樺太出張から戻った明治3年11月、樺太開拓使の予算による3か年の会津移民の樺太移住計画は政府は認可を与えます。

まず彼らを余市に移して準備を進め、3年以内に樺太に移転させる計画でしたが、このときすでに黒田は内心で樺太放棄の決意を決めていました。3か年という移住計画としては長期にわたる計画の本当のねらいは、ずるずると時間を引き延ばすことによる余市定住の既成事実化だったのです。

【主要参考文献】

『余市町史4 明治1』余市町 2017

『余市農業発達史』余市教育研究所1968

②『青森県市』青森県 2018

『むつ市史』むつ市 1986

『小樽市史 第1巻』1957

星亮一『斗南藩』中公新書 2018

星亮一『会津藩斗南へ』三修社 2006

①会津若松観光ナビ>まちなかの会津戊辰戦争を偲ぶ https://www.aizukanko.com/course/770

③北海道公文書館