北海道百年から50年

何があったのか

北の大地で進行した文化大革命

北海道「開拓」と言えばアイヌの存在を無視したことになる──今、北海道の教師はこう指導されています。一方で、アイヌとしてのアイデンティティを持たない大多数の道民も「アイヌの歴史」を共有しなければならなくなりました。

この結果、今や大多数の道民とって北海道は歴史の存在しない島となりました。〝歴史を失うものは未来を失う〟ということわざあります。父祖の歴史を誇ることを禁じられ、北海道の特に地方の人口流出、地域の衰退はますます進むでしょう。

50年前の「北海道百年」で、昭和天皇は「今後とも、道民一同がたくましい開拓者精神をうけつぎ、一致協力して北海道の開発を推進し、国運の進展に寄与するよう、せつに希望します」とおことばを下されました。そして私たちも先人のたくましい開拓者精神を受け継ぐことを固く誓ったのです。

北海道が陛下のおことばに忠実であれば今、戦争にも近いコロナ禍を乗り越える力を、それ以上の困難を乗り越えた父祖の開拓の歴史から受け取れたはずです。

しかし、北海道で「開拓」は口に出してはならない言葉になっています。一体この50年の間に北海道で何があったのでしょうか。

その答えをも求めて時計を巻き戻し、80年代に空前の自由民権ブームを日本に巻き起こした「北海道民衆史運動」という歴史運動にたどり着きました。

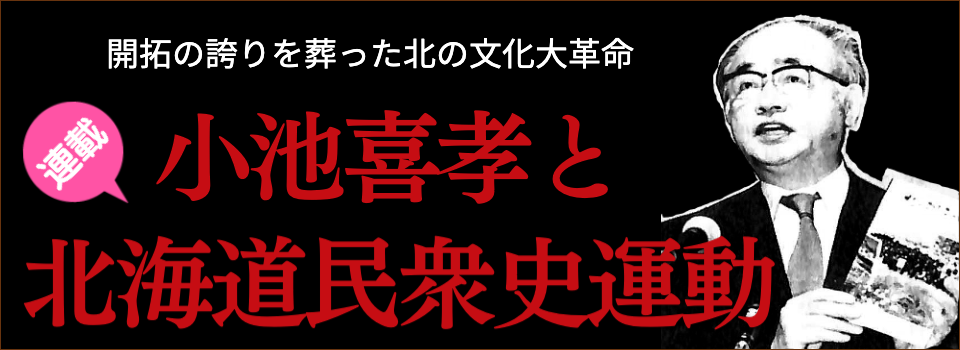

さらに解像度を上げれば、この運動を立ち上げたオホーツク北見の歴史教師の姿が見えてきます。小池喜孝、この男から伸びた糸は、慰安婦問題、徴用工問題として今も私たちを悩ませているのです。

『北海道開拓倶楽部』は北海道開拓の誇りを取り戻すための情報発信です。なぜ今、北海道開拓の誇りが疎んじられるのか──小池喜孝と北海道民衆史運動にその答えを見いだそうと思います。

サイト内連載として原則として毎週1回・日曜日深夜から月曜日に配信します。

CONTENTS

【第1部】教師による歴史運動

(昭和41(1966)年~昭和47(1972)年)

昭和31(1956)年、小学校から高校までの社会科・歴史科教師による「北海道歴史教育者協議会」が結成されます。「愛国主義=国際主義の人間形成」を掲げるこの団体は「北海道百年」は戦前の「国民精神総動員運動」の再現であるとして反対運動を展開します。

70年安保、学園紛争の真っ只中、時代の熱気に煽られ、道歴協教の主張はますます過激なっていきました。しかし、道歴協教の運動は70年代初頭のテロ事件によって見直しを余儀なくされます。

【第2部】小池喜孝のオホーツク民衆史講座

(昭和48(1973)年~昭和57(1982)年)

先鋭化して袋小路に陥った道歴教協に救世主が現れます。

北見の高校教師・小池喜孝です。小池は「鎖塚」などオホーツク地方の裏面史を取り上げた著作で全国的に名を売るとともに「オホーツク民衆史講座」という歴史運動を始めます。

小池の始めた民衆史運動は、60年代の反戦平和運動に代わる新たな市民運動として色川大吉、遠山茂樹ら歴史界のスターに評価され、全国的大ブームを巻き起こしました。日本の史学界では傍流中の傍流だった北海道の歴史研究者はこぞって民衆史運動に馳せ参じます。

【第3部】 橫路道政下の文化大革命

(昭和58(1983)年~平成14(2002)年)

橫路革新道政の登場を前に小池は北海道を去りますが、小池が立ち上げた民衆史運動の残留メンバーは〝道政与党〟になることで、アイヌ民族の復興を利用しながら自らの主張を北海道の公論にすることに成功します。

囚人やタコ部屋労働者、徴用工が英雄として讃えられ、開拓功労者が排斥される、中国の文革と同様な歴史価値の逆転が進行しました。当然のこととして若い世代の歴史離れを招き、ベルリンの壁崩壊とともに民衆史運動は自己消滅しますが、なおも中心メンバーはアイヌ問題に生き残りの道を求めました。

【第4部】 高橋道政による開拓排斥の完成

(平成15(2003)年~現在)

平成15(2003)年、保守党が道政を奪還し、開拓の再評価が期待されましたが、先住民族国連宣言、先住民族国会決議、アイヌ新法制定という政局のなかで、保守系であるはずの知事はこれまで以上に開拓の排斥を進めます。

研究予算にひかれた文系研究者が大挙してアイヌ研究に参入する一方で、かつての民衆史運動家たちは、いつの間にかアイヌ問題の専門家となって我が世の春を謳歌します。そしてアイヌのアイデンティティを持たない大多数の道産子は歴史を失いました。