[滝上] 岡山県・金光団体 (上)

美しい夢と希望に将来を托し

不屈の熱情を燃して移住したのであった

芝桜の季節です。北海道で芝桜と言えば滝上か東藻琴。明治42年に滝上町に入植した岡山県の「金光団体」は滝上町でも最も早い入植団です。昭和37年の『滝上町史』にこの団体の入植事情が詳しく解説されていましたので、ご紹介します。

滝上芝桜公園(出典①)

■北海道開拓に力を発揮した宗教団体

「金光団体」は金光教団によって組織された入植団です。金光教は黒住教、天理教と並んで幕末三大新宗教に数えられる神道系の教団で、備中国浅口郡大谷村(現:岡山県浅口市大谷)で金光大神が開教したことから現在も岡山県浅口市金光町大谷に本部があります。

金光団体はまさに金光団体の本拠地である大谷村で組織されました。岡本政道を団長とし、明治42年に第1陣として10戸が滝上町第1区8銭から10線の間に入植。明治43年に第2陣8戸が第2区に入植しています。

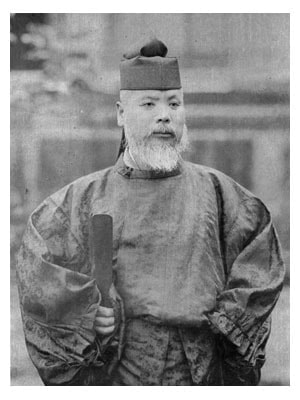

文中の佐藤範雄金光中学校長は、教祖三直信の一人といわれる教団大幹部で、金光学園中学校・高等学校を創設した明治時代に教団を支えた人物です。北海道開拓では、困難を乗り越えるのに宗教が大きな力を発揮しました。それはキリスト教や仏教などの伝統宗教に留まりません。実は宗教団体として発展途上にあった新興宗教の力をも大きかったのです。そんな例を『滝上町史』よりお届けします。開拓の功労に対して尊敬の念を寄せる町史の書きぶりにもご注目ください。

■岡本政道29歳、開拓を志す

佐藤範雄(出典②)

岡本政道を団体長とする金光団体の入植は明治42(1909)年であるが、その移住の動機は明治41(1908)年のことであった。

当時岡山県浅川郡大谷村にある金光中学校に佐藤範雄という校長があった。その人は金光教官もしていたので、この年北海道に巡教、親しく開拓の実情を観察して帰校した。それは岡本政道の5年生のときで、夏休みも済んで3学期に入る際、校長は、

北海道は罪人ばかりと思っていたのに、この度現地に行って見て驚いた。山の幸、海の幸の豊かなばかりか、未開の大地が横わっている。近来国外に移住する人もあるが、北海道のあの沃野を放って置くということはない。今後海外に雄飛せんとする考えあらば、すべからく北海道に行くべし。

というような訓話をした。

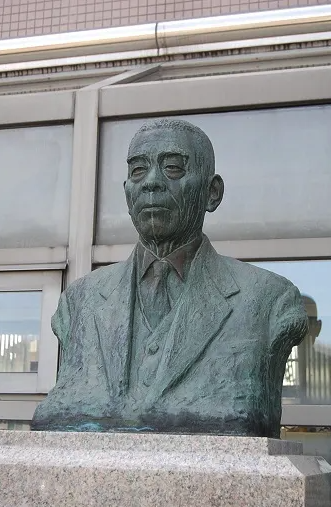

これを聞いた岡本は完全にその意見に魅了され、早速校長を訪ねて「お話を承って感奮いたしました。どうか私を北海道にやって下さい」といって頼むと、校長は「よし、応援するから行け!」という話で、翌42年3月、中学校の卒業とともに入植地の実地調査に出かけたのである。当時岡本は若冠29歳の青年であった。

そもそも岡本は少年時代に小学校にも入らず、17歳になって母の病気を癒すために金光教の信仰に入った。この頃から学問が好きになり、それから独学で勉強し、徴兵検査を済ますと、家を出て金光中学校に給仕を勤めながら入学、5年で卒業するのを7年も費して卒業した。[1]

■有望なのは北見地方だ

岡本政道翁胸像(出典③)

さて、北海道の入植地を視察するといっても、むろん学校を出たばかりの彼に1文の金もあるわけではなく、教頭であった佐藤金蔵という先生が「一体、足(旅費)をどうするんだ」というので、「1銭もない」と答えると、教頭は先生達や同窓の人びとから餞別を集めてくれ100円という金を得た。

こうして岡本は若い希望と感激に胸をおどらせながら函館に渡ると、すでに函館の教会も学校から手紙が来ていたので、そこに世話になった。渡島支庁へ行って入植地を聞くと「団体が入れるところは当管内にはない。北見、十勝、宗谷の3個所だが、その内でも有望なのは北見地方だ」という話であった。

そこでさらに、函館から小さな船で8日を費し網走に至ったが、幸いに同宗の信者が網走支庁に1人、土木派出所に1人いたので、それを頼って大変な便利を得、支庁拓殖課の相馬という係官が熱心に世話をしてくれた。

滝上原野がいい土地であることを知らされて、また網走から海岸づたいに紋別まで歩き、滝上原野にはじめて足を踏み入れたのは、6月21日頃であった。

来て見ればなるほど肥沃な土地である。生い茂るフキが頭上を越しているので、大体8線から10線の問に約90町歩ほどを定めて帰国したのである。

以上にして故郷に帰ると、団体募集にかかり、まず川上郡日里村の黒忠教会の信者から勧誘し、団員はほとんど金光教の信徒であったが、同年8月3日までに18戸33名を決定して、予定存置の出願をした。[1]

■地獄で仏にあった気持であった

同年10月10日、大祭を済まして、移住すべく、再び佐藤教頭に相談すると「自弁で行け」という。

しかし、1戸として自弁で行ける者はなく、さらに事情を話して頼み込むと、ついに教頭も「なんとか出してやろう」と言ってくれた。

いよいよ10日のお祭も済み、第1回移住者一行を引き連れて金光教の本部まで出て行き、佐藤校長に面会して「これから北海道に行きます」と挨拶をすると「資本はどうした」という。

教頭の話をあてにしていたものだから、「まだです」と答えると「そんな無暴なことでどうする」とさんざん叱られた上に「勝手にせえ!」という宣告まで受け、取りつく島もなかった。出発を前にしてこの時くらい困ったことはなかったという。

岡本はいろいろと思案のあげく、大阪難波教会に近藤藤森先生という人を訪ね、事情を打ち開けて懇願したところ、「ともかく晩まで待て、しかし3300円という金は大金だ。責任は重いから慎重にやらなければならない」と言われたときは、まさに地獄で仏にあった気持であった。

喜び勇んでこの結果を本部の佐藤教頭に報告すると、またもや「そんなことをしてはならぬ」と叱られ、「すぐに難波に行って先生に詫びて来い」とこんこんと諭されて、ついに金も佐藤教頭がつくってくれた。

その金は、営農生産物によって漸次返却することにして、無利子で借り受け、ここにようやく金光教団体10戸が出立できたのであった。[1]

■自らの足によって踏み分け、踏み堅められた経路

その頃は岡山から名寄までが、いま滝上から濁川までの汽車賃と同じ16円で、半額が道の補助であった。名寄からはなんらの交通機関もなく、みんな荷物を背負ったり下げたりして、難儀に難儀を重ねながら歩いて現地に到着したのは、霜の降りる10月24日である。

それでも金があったので、一同小屋掛をして、翌春までの米味噌にもこと欠かず、開拓に従事することができたという。

このように入植の動機は人によっていろいろではあるが、いずれの人々もこの未開の処女地に対して、美しい夢と希望に将来を托し、不屈の熱情を燃して、移住したのであった。

今日ある滝上町の1本の道も1架の橋も、たとえそれが1本の丸太橋であったにしろ、決して昔からあったものは一つもなく、必要に迫られ、また将来の利便を考え、自らの手によって架けられ、自らの足によって踏み分け、踏み堅められた経路の上に築かれたものである。[2]

■一条の煙も見られず、獣の鳴き声すら聞えず

明治41(1908)年4月、まだ残る積雪2尺を踏んで滝下に入り、2間半に3間の掘立小屋に莚(むしろ)戸を下げ、夜具1組と白麦3升、それに味噌とキャベツの漬物1樽、小鍋1つに茶碗1個づつで安着祝いをしたという。

当時21歳と19歳の若夫婦であった管野末治夫妻は、春を待ちわびて深林の中からでも地形を見たいと思い、5月10日頃に小高い山に登った。

右はタツウシの山、左はオチンナイ、オシラネップのが眺められたが、すでにカツラの木が赤い芽を出し、それにガンビとともに柳が黄ばんだ芽を出していた。滝上町の地味は幸いに肥沃であった。ヤチダモが芽を出すのは5月下旬ではあるが、木の生え具合や芽の出具合でも、地味のよいことが観察されたと語っている。

しかしその頃は、滝下付近でも一条の煙も見られず、獣の鳴き声すら聞えず、むろん人の気配などは全然感じられなかったという。[3]

■盆も正月も何にもなく暮した

入植当初の滝上は地は、いずれも原始の密林が鬱そうと下からびっしり枝を交えて暗く生い茂っていた。入植者の開拓はまずその立木から処理しなければならないのである。

しかし木を伐るなどということは、内地で柴木か焚木を伐ったくらいの体験よりなく、鋸(のこ)の目立ても知らぬ者が、道具といっても土佐鋸か会津鋸に鉞(まさかり)1丁で、3尺も4尺もある大木を力だけで伐り倒さねばならないのであるから、まことに容易な業ではなかった。

1本の樹木を倒せば、1反歩四方が明るくなったとさえいわれたもので、この大木を片づけるのがまた一苦労。枝を払い落とし、幹を適当に切っては手や挺(すき)で転がして運び、1本の木を焼くのに50日もかかったとさえいわれている。

終いには枝を払っただけで立てて置いたり、伐り倒した大木をそのまま川に投げ込んだりして開墾を急いだ。

こうして立木を処理したところから火を入れて、笹原や茨(いばら)や雑草や小木を焼き払うのである。それもともすると風が出て思わず大きな地域を焼くと、その跡地が堅くなるので細心の注意を要した。

入植当時は、このためにまったく盆も正月も何にもなく暮したものだという。(古老座談会)[4]

【引用出典】

[1] [2] [3][4]『瀧上町史』1962・151-155p

【写真出典】

①『滝上町観光協会』公式サイト>みどころ>http://takinoue.com/2018/04/16/%e3%81%bf%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8da/芝ざくら公園

②『金光教の歴史』>佐藤範雄師の伝 https://sano.konko.jp/oshie/noriosato.html

③北海道美術ネット別館>中野五一「岡本政道翁像」 (滝上) https://blog.goo.ne.jp/h-art_2005/e/65aa9d5c60ad3c9168d8cc2677b463f3