[滝上] 岡山県・金光団体 (中)

「これが上等の飯べものだ」と言われ

涙がぼろぼろと流れ出た

青雲の志を抱いて滝上に入地した金光団体でしたが、待っていたのは開拓地の現実でした。温冷で消費地から遠い道東、道北の入植者はさらに苛酷な体験を強いられたことを『滝上町史』(1962)は克明に伝えています。人間という生物には、どんな逆境にあって克服し、打ち克てる底力のあることを北海道の開拓史は教えてくれます。

■苦心も収穫はまことに惨憺たるものであった

さて、火入れが済むと開墾がはじまった。

すでに明治41(1908)年には3頭曳のプラオを入れたところもあったが、プラオで起してもハローがかからなかった。ことに笹原(ささはら)などは馬で起せるなどとは思われないので、島田鍬(くわ)か窓鍬を用い1鍬1鍬起していった。

起した後から筋を切って蒔付けをした。播種は馬鈴薯、麦、大豆、玉蜀黍(とうもころし)、蕎麦(そば)などであるが、笹の多いところでは筋も切れないので、菜種や蕎麦をケズリ蒔したり壺蒔にした。(古老座談会)

その頃の収穫はどんなものであったかというと、大木の影になるところは何も出来ず、何分新地を開きながら蒔きつけをやるのであるから、季節に遅れてせっかくの苦心も収穫はまことに惨憺たるものであった。

それでも馬鈴薯だけはに安全で、無肥料で反当30俵ぐらいにはなるが、笹の根や何んかで蒔きつける塲所がなく、結局5畝ぐらいより作れなかった。

また滝下地区では明治41(1908)年は6月いっぱいは天候も順調だったが、6月の28日に霜が降り、土用すぎからは寒冷に見舞われ、9月2日にはまた霜が来た。

それでもイナキビやムギ、馬鈴薯、キャベツなど若干の収穫を得たが、ところがこの年、野鼠が非常に多く、管野末治宅では収穫物のほとんどが噛られてしまい、実際に残ったのはイナキビ3升、ムギ3俵、イモ5俵よりなく、年収19円で翌年の種物を買ったら5円より残らなかったと伝える。(古老座談会)

以上のような収穫状態であったから、もちろん自給自足などは出来るはずもなく、いずれの開拓者の生活も極めて粗食であった。[1]

■働いていても膝がガクガクして来るようになった

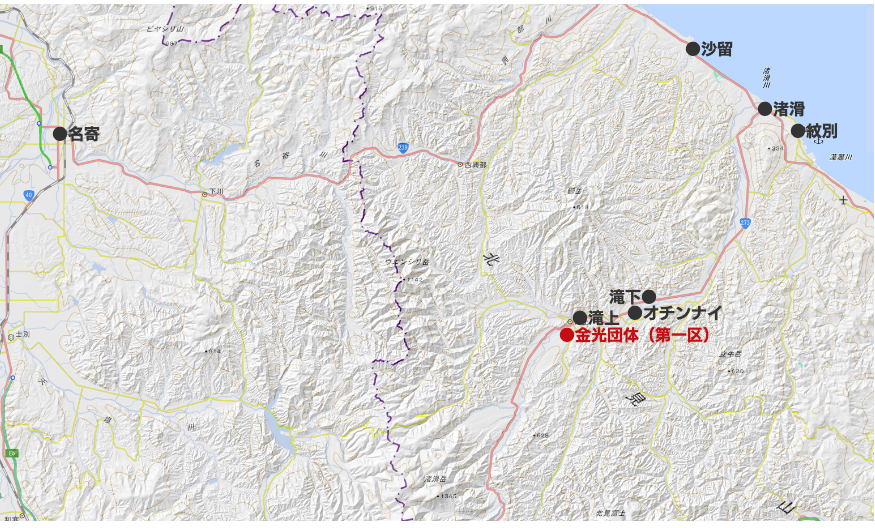

明治45年12月、宮城県の柴田から農学校もあと3月で卒業というのを退学して、先に入地していた父の元へ母とともに来た村上七五三八は、名寄で汽車を降り、それから24円で馬橇(そり)を頼んで来だが、沙留まで来ると吹雪にあい、馬橇もきかなくなったので、やむなく母を沙留の宿に残し、自分だけ独り歩いて滝上19線に着いたのは元旦(大正2(1913)年)であった。

父に迎えられて正月の御馳走だといって出されたのが、キャベツの塩汁に麦とイナキビと色豆の入った御飯だった。

「これが上等の飯べものだ」といわれたときは、まったく胸がいっぱいになって箸もつけられずに、涙がぼろぼろと流れ出たという。

しかしこれとて独り村上家ばかりの話ではなく、いずれも麦がほとんど常食で、その麦もはじめは、つきたくとも臼がない、臼をつくりたいが造る道具がないといったありさまで、夜になって臼を借りて来てつくのである。それも薄皮をむいた程度のものであるから、お数(おかず)がなければ、食べられたものではなく、神奈川出身の秋山家などでは、麦にイナキビを混ぜてねばりをつけて食べることもここに入って覚えたといっている。

お数にはヤマベやイワナを釣ったり、フキやワラビなどの野菜をとって食べた。が、しまいにはミソはおろか塩までなくなり、働いていても膝がガクガクして来るようになったという。

塩は1升10銭ぐらいだったが、それさえわざわざ紋別に出かけてあげなければならないので、1俵の塩をあげてくると「おれにも貸せ、おれにも貸せ」で、まるで砂糖に蟻がつくように分け合って食べた。石油などは1年に2升も買えば上等、あとはガソビの皮をまるめて灯火にした。[2]

■まさに苦役に近い勤労の日々が続けられた

ことに女の人びとはずいぶん骨を折ったもので、麦つきをやったり、年中足袋さしをするのに、炉端の焚火を明りにしてやったものだった。

藁(わら)がないので、古箱を利用して子供のイズコにしたというが。それも知らずに子供が3人になるまで、ただボロにくるんで畦において開墾した人もあった。スゲやエンバク殼でツマゴをつくり、ブドウ皮や柳の皮をとって草鞋をつくって履いた。

オヒョウの木の皮で造った草鞋(わらじ)はすべってだめなことを知り、アイヌのアキアジの皮で造ったケリを履いて、炉に入ると解けることも知った。

また4合ビンの空きビンがいかに利用価値のある貴重なものであるかを知ったのも、内地ではまったく想像もしたことのない新知識だった。

未明に起きて開墾と耕作を続け、夕方暗くなりかかる頃から火縄を腰にさげて、ブヨを追って、馬の草刈りをした。

労働に次ぐ労働の疲労に夏などは耕作に立つたまま居眠りがでるので、薄荷壺(ハッカつぼ)をもって目のふちに塗りながら働くという、まさに苦役に近い勤労の日々が続けられたのである。(古老座談会)[3]

滝上ハッカ畑(昭和初期?写真は金光団体のものではりません 出典①)

■身も心も凍るような生活がここにあった

このようにして収穫した作物も販売するといえば、むかしはすべて10里(40キロ)余の道を紋別まで運ばねばならなかった。

当時売るものといっては豆類かナタネぐらいで、紋別渡しは、豆が1石2円50銭、ナタネが1石3円というのが相場であったから、5町歩を耕作して豊作に恵まれて1力年150円もの収入金があれば最上で、そうしたことはたくさんなく、大抵は1年60円から70円というのが多かった。

それも秋の雪の来る前に出したものは金になったが、雪の上でおとしものをしなければならぬように仕事が遅れてしまうと、馬橇で午前3時に頃滝上を出かけて夕方灯がつく頃ようやく紋別につき、それから荷物を倉庫に入れ、精算してもらって夜明に帰宅するのが普通だった。品物は海が明けて航路が開ける翌年の4月から先でなければ金にならぬ。委托販売にされた。

ある時などは夜中に馬がオチンナイまで来たら動かなくなってしまった。熊でも出たのかと思って橇から降りて調べて見たら、馬の鼻が氷でふさがってしまい、手さぐりで石を拾ってそれを割ってやったら歩き出したという。身も心も凍るような生活がここにあった。

作物を名寄まで出せばすぐ現金にはなった。だから収穫の遅れた人は現金をほしいばかりに、馬橇で往復6日間もかかる名寄に出たが、しかしここでも商人から、現金ばかりではなく、品物も持って行ってくれといわれた。

ことに吹雪にでもあうと1週間から10日もかかり、宿賃は人が65銭、馬が20銭か25銭ではあったが、やむなく滞留を余儀なくされて、終いには馬まで置いてくるという不憫な実話も残っている。[4]

■さめざめと涙を流して喜んでくれた

したがって農業経営の実体は必然に青田売りという、不利な経済方法をとるよりほかにみちがなかった。これについて秋山国蔵はこんな話を残している。

入植当時は親元から毎月5円ずつ送ってもらった。2年続けて送ってもらったら「そんなに困るなら帰れ」といって来る。それで仕方がなくて金貸に着物を入れた行李を持って行って金を借りたが、3年ばかりはその行李が預けきりで、返金出来なかった。

こうしてようやくどうやら自陏いが出来るようになったのは、成功検査が済む頃で5年ぐらいたってからである。

それでもタバコを買う金がないのでヨモギばかり吸い、プラオを使うようになったのは入ってから6年目で、腕木が1円50銭、プラオは4円だったと思うが、雑穀を2石もって行かねばプラオ1挺買えなかった。

その頃は紋別の田中商店と話し合い、品物を取って来て使い、収穫物で返すという、青田売でいつでも下り(さがり)ばかり背負っていた。

十何年部部長をして部長会議があっても、自弁で渚滑に出て40銭の宿料で1週間もかかったり、また軍隊の方は勤務演習が3週間ずつ予備2回、後備2回で、それも8月から9月中旬までで人手の最もほしい時だったが、その間女房1人でよくもやったものだ。

入地して23年たった42歳の時、ようやく大みそかに10円の上金(あげきん)が出来た。ところが田中商店の主人は「金ではやれぬ」という。どうしても「金をもらわねばならぬ」といってがんばっていたら、商店の奥さんが夜中頃になって「貸してやったらどうか」といってくれた。主人は「いままで助けてきたんだからやれぬ」というのを、それでもがんばって午前2時頃とうとう1円札で10枚もらって帰って来たら夜が明けていた。

遅い帰りを幾度か戸外に出たり、入ったりして待っていた女房に金を出して見せたら、さめざめと涙を流して喜んでくれた。42歳の時まで女房と2人で7町歩開いたが、まとまった金を手にしたのはこれが初めてだった。

当時の開拓農業の経済は商人の助けにすがり、借りる商品には当然の利子が加算され、それを支払う収穫物は一般より安値というの負担において、あえて不利な青田売りに甘んじなければならなかったのである。[5]

■金光団体はこのようにして辛うじて窮地を脱した

一方、滝ノ上原野の開拓に入った金光団体に見ても、実状はそんななまやさしいものではなかった。移住して2年も経てば自給自足の食糧ぐらいは穫れると思ったものが、実際には穫れなかった。その理由は北海道の開拓農業に経験が無かったことによるものである。

2カ年間に食糧その他日用品などで、紋別の田中商店には7700円の借金が出来た。しかもそれには月3分の利子のほかにおどりが取られるので、金利を加算して計算すると2年で倍になる勘定であった。

今直ちに土地を売却すれば田中商店だけは支払えるが、移住の際に内地の本部から借入れた金はどうにもならぬという結果に立ち至っていたのである。

そこで岡本は団員を集めて相談し、まず各自の土地を評価させたところ8000円ばかりになったが、田中商店の借金を支払うと300円より残らない。

いろいろ熟議した結果、とにかく内地の本部に土地を渡し、農場経営を計画して、本部と折衝することに一決したのである。

こうして岡本は再び岡山の本部に帰り、佐藤校長に面接、事情を詳細に述べて嘆願したが、もちろん二つ返事で承認するはずもなく、この時も頭から叱られてしまった。

けれども幸に阿部喜三郎という会計の先生が「90町歩という土地があるのだから」と同情してくれ、何んとかよいように取り計うということになって、ついにさらに資本を出してもらい、岡本が管理人となり、金光農場が出現したのであった。

その時の条件は、土地を全部渡すかわりに1戸当り70円の涙金、第1年目は無料小作、第2年目からは元金の1割の小作料ということであった。

金光団体移住者もこのようにして辛じて窮地を脱したが、それは入植後わずか3年、大正2(1913)年のことである。[6]

【引用出典】

[1][2][3][4][5][6]『瀧上町史』1962・156-161p

【写真出典】

①滝上町図書館(北方資料デジタルライブラリー)http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/