[滝上] 岡山県・金光団体(下)

先人の汗と泪、幾多の辛酸をなめての今日の繁栄であります

明治41年に滝上に入植した金光団体の物語の3回目。失敗の連続で故郷に助けを求めた入植団のリーダー岡本政道はその後どのようにな歴史を歩んだのでしょうか。今回はもう一つのエピソードとして有名な滝上の芝桜公園をつくった2代目町長で高知団体の朝倉義衛も加えました。滝上の芝桜が苦難の道を歩んだオホーツク開拓者の血と汗の結晶であることをわかっていただきたいのです。

■大正2年の凶作──悲惨その極に

窮地に陥った金光団体は、岡本政道が教団本部と掛け合い、全農地を教団に差し出し、入植者はそこの小作人になるというかたちで危機を脱しました。しかし、オホーツクの自然は入植者にやすらぎを与えてはくれません。『滝上町史』は続けます。

開拓草創時代の人々は、いずれも以上のような実情と苛酷な経済の下に、貧しい生活にあえぎなも、千里異境にあって、だれ1人すがり、頼るなにものもなく、あくまで独立独歩自らの土地とともに自らの運命をも伐り開かねばならなかった。

しかもこうした中に見舞われた大正2年の凶作は、まさに悲惨その極に達し、苦境は最早や言語に絶するものがあったと伝える。その状況については資料が得られず詳やかにできないが『北海道凶荒災害誌』によれば

同年は凶作の結果、商店において貸し出しを警戒し──たちまち糊口の途を失い、細民の中には楢の実の粉末に蓬(よもぎ)、燕麦を混じて団子とし、または蒻羅葡、午努、菜葉等を混食し、または熟の籾を粉とし、これを馬鈴塘の澱粉を混じし、甚だしきに至りては澱粉の残滓又は甘藍(かんらん=キャベツ)の根等のみを食する者さえあった。

と報告しているが、恐らく滝上町とて同断であったであろう。まことに憂慮すべき段階に当面したのである。しかし、開拓の先人はいかにしてか、それをも克服してきたのである。[1]

■村を救った欧州大戦

この大正2年の大冷害は、北海道全域に甚大な被害を与えました。おそらく、次に述べる天祐がなければ、北海道開拓は失敗に終わっていたかもしれません。何が「金光団体」を救ったのでしょうか。

本町の開拓者をこのような苦境から救ったのは、なんといっても大正3年8月に勃発した第1次欧州大戦である。

それはこの戦火のために耕地を荒し、その上、農村の労働力を戦線に動員した欧州諸国では、極度に食糧事情の窮乏を告げていった。したがってその不足食糧の補給を戦争の圏外にあった日本に求めたのは当然の帰結で、これがため北海道農村はいずれも非常な活況を呈した。[2]

澱粉製造熱もまた盛んとなり、大正4年、滝上原野において、多田喜太郎が水車を利用して製造したのに始まり、大正5年には岡本澱粉工場(岡本政道)……。[2]

ここで岡本政道の名前が見えます。第1次世界大戦による雑穀景気の中、馬鈴薯からデンプンを製造する事業を始めたことがわかります。

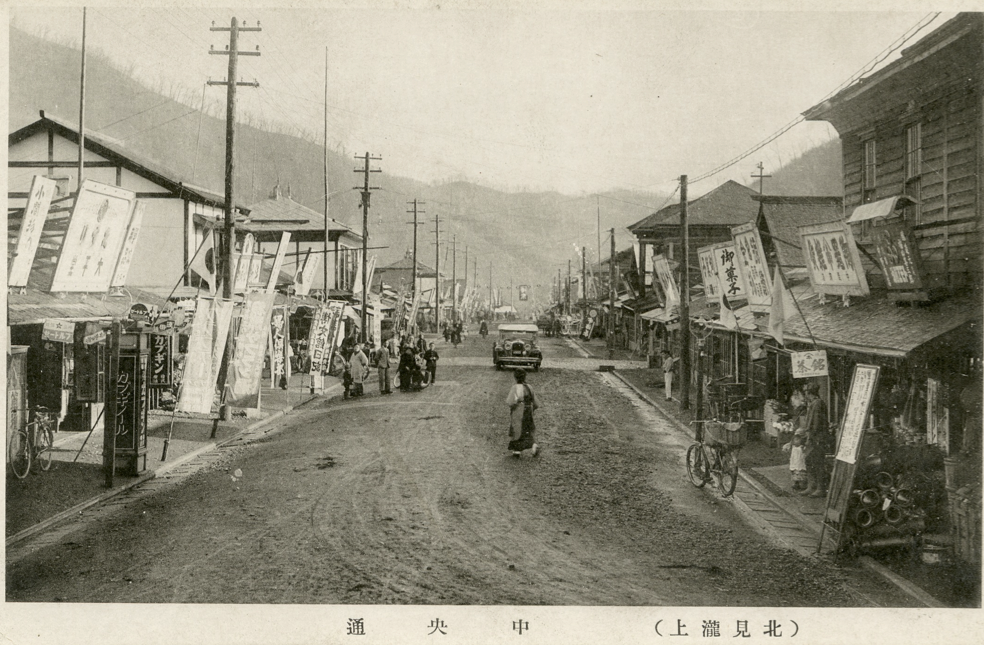

幾多の困難を克服して築かれた滝上市街(昭和初期?出典①)

■岡本政道、土功組合をつくる

次ぎに岡本の名前が見えるのは、大正7年です。この年、滝上は渚滑村から独立し、2級町村制の滝上村になります。この時に行われた第1回村議会選挙で当選した10名の議員の中に岡本の名前が見えました。そしてこの年、滝上では水田のための灌漑設備をつくる土工組合が作られましたが、ここにも岡本の名前が見えます。

この年6月3日岡本政道等の唱導してきた、滝上原野渚滑川左岸を区域とする滝上左岸土功組合の設立認可によって、工事はただちに着工され、いよいよこの地域も水田地帯を形成するに至った。[4]

町史の「唱導」という言葉に岡本の強いリーダーシップがうかがえます。金光団体を率いた岡本は数々の困難を乗り越えて滝上に定着し、多方面で活躍する地域のリーダーになっていたのです。

■水田の夢、冷害に破れる

滝上の農民は世界大戦で得た資金で土功組合をつくり、水田農業への転換を図ります。しかし、オホーツクの水稲は昭和6年から10年にかけて襲った記録的な冷害により壊滅的な打撃を受けます。このあたりの経緯は「オホーツク幻夢」も参照してください。

越えて翌6年には、春の播種期以来天候は不順を続け、一般に警戒をしていたところであったが、登熟期になって気温は一層低下し、水田地帯を中心として前古未曾有の凶作に直面したのである。ことに前年の財界不況に次いで冷害凶作により、疲弊せる農家はさらに生活の基盤を基礎を失う悲惨な状態に入りつつあったのでる。[5]

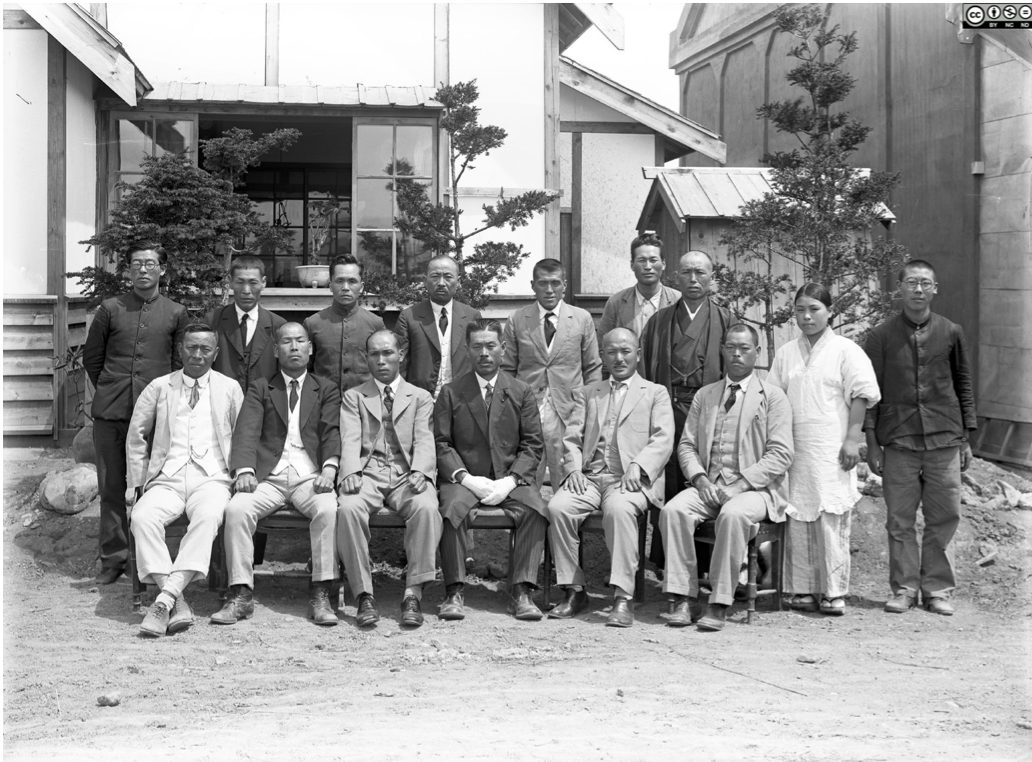

産業組合記念撮影・中央に岡本政道(出典②)

■岡本政道 民選初代町長に選ばれる

この村始まって以来の危機から脱却すべく、村議、農会(現在の農協)会長として、岡本は寝食忘れた奮闘を行います。

そこで村では村長を始め村議、区長その他各種団体とともにこれが対策を考究し、支庁および道一方村費8000円を起して道路の改修工事を施工し、罹災農民を出役させるほか、村農会と相図って製縄奨励につとめ、さらに種籾の購入斡旋、燕麦食の奨励、または国費並びに地方費による救済事業を当局に陳情要請するなどあり(中略)、凶作救済の万全を図りもって農業住民の不安を一掃させ、その経営に専念せしめるよう特段の努力がはらわれた。[6]

こうした努力が滝上の人々に高く評価されたのでしょう。岡本政道は昭和22年、戦後最初の村長選挙で民選制初代町長に選ばれました。

昭和22年4月5日に執行された全国知事、市町村長の選挙は、従来議員によって選ばれた首長制度が廃止されこの第1回民主選挙において全男女有権者の公選により、第13代村長に当選したのが当時農会会長であった岡本政道だった。[7]

そして滝上村はこの年の10月に町に昇格しましたのです。

■芝桜公園を作った2代目町長・朝倉義衛

岡本政道は昭和33年の滝上町開基50周年式典を花見として勇退を表明します。翌年4月に行われた統1地方選挙で民選制第2代町長に選ばれたのが朝倉義衛です。

この朝倉町長が、かの有名な「滝上しばざくら」の産みの親・育ての親なのです。滝上町公式サイト「町長室へようこそ No118」から引用します。

芝ざくら滝上公園は大正時代に街の青年団が合流点と市街地を眼下に、はるかには渚滑川とサクルー川に連なる農村を眺望できる地を開墾し、寄贈を受けた1,000本の桜の苗木を植え、町民の憩いの場として造成したものです。昭和25年に第1回の桜まつりが開催されると、満山紅一色の桜は全道に知れ渡り臨時列車や貸し切りバスで殺到する賑わいを見せたといいますから、当時から自慢の公園であったのです。しかし、害虫や洞爺丸台風に相次いで襲われ、桜の損傷も甚だしく、町民は意気消沈していました。

一時は桜の補植とともに、ツツジ、フジ、ライラックを植え、新たな花観光を目指す試みもありましたが、公園を管理していた片岡兵治氏は、何とかして町民を元気づけたいと、町の中で桜に代わる花を探していたところ、地を這うように力強く根を張り、可憐なピンク色で、悲しみを忘れさせる花の香りのする芝ざくらに出会ったのです。よしこれだと、町民を悲しみから元気づける希望の花と考え、昭和32年みかん箱一つの苗を譲り受け公園の片隅に植えたのが芝ざくらの始まりでした。

そして34年に町長になった同郷高知の友人、朝倉義衛氏は片岡氏に共鳴し、この素晴らしい芝ざくらを公園いっぱいに増やそうと運動を開始しました。その後の町長にも引き継がれ、日本一を誇る芝ざくらにしたのです。これが「芝ざくら物語」なのです。[8]

「滝上のしばざくら」の源流は大正時代に村の青年が植えた桜にあるということ。滝上の開拓物語とつよい関わりがありそうです。洞爺丸台風によって失われた桜を惜しんだ片岡兵治氏の取り組みが芝桜公園になります。そしてこれを町長として支援し、公園に育てていったのが2代目町長の朝倉義衛氏だったというわけです。

■朝倉義衛19歳「父が行かないならば俺が行く」

この朝倉町長もまた滝上の「草分けの人」でした。ここで紹介している『滝上町史』はまさに朝倉町長の元で作られたものであり、町史に掲載された朝倉義衛入植物語は、町長自らが語った実話でしょう。金光団体ではありませんが、北海道にアンビシャスを求めた明治期の開拓青年の典型例としてご紹介します。

朝倉義衛町長胸像(出典③)

高知団体の朝倉義衛、小松重伝、下村盛馬、上村貞重、渡辺良吾らが、下サクルーニ号から5号に入地したのも、やはりこの年(明治41年)であったが、その団体を組織する経過を見ると、すな当時渚滑原野16線に長野基重という人があった。この人は倉義衛の伯父さんに当り、すでに渚滑村村会議員にも選ばいわば一流の開拓成功者でもあった。

この人がちょうど10年ぶりに故郷に帰って、その土産話に華を咲かせているうち、「ひとつ団体をつくって北海道で大地積をもらい、それを売って山分けしようじゃないか」という、まことに往時の北海道らしい大らかな話であったから、話はとんとん拍子に進み、朝倉勇治(義衛の父)が中心となって、31戸の名義を並べて移住団体をつくって出願した。

ところが最初の話では団体さえつくれば、あえて移住などはしなくとも土地だけはもらえるということであったが、幸か不幸か、この出願中に北海道未開地処分法の改正(註•明治41年4月14日改正発布・法律第57号)があって、現実に入地しなければ、土地は与えられず、引き上げてしまうというように変ってしまった。

そこへこの入植許可だから高知では大変なさわぎで「いまさら国を捨てて北海道などに行っていられない」「無効なってもいいから許可は投げてしまう」という人がたくさん出来てしまった。事実団体長の朝倉勇治さえ、はじめから移住する気はなかったのである。

そこで「父が行かないというならば俺が行く」といって相談したのが朝倉義衛で、「それならば、お前が行け」ということなり、いよいよ移住する者は何戸かとなると、わずかに6戸よりなく、これではならぬといろいろ替え玉までつくって説明したが、その替え玉も暴霞してだめになり、結局6戸分だけ、許可してもらうこととなった。

朝倉義衛は未成年者で、親権者をつけて交渉したけれども、この時に許可を受けることはできなかった。しかし、ひたむきな未開の天地に対する青年の撞れと熱情は、彼もまた許可なしにこの一行に加わり、住みなれた故郷や父母を後にして、下サクルーの小屋掛けに入ったのは、同年5月のことであった。

もちろん、その頃は上渚滑原野52線の以遠には、1本の道、1カ所の橋があるわけでもなく、したがってそこからは渚滑川に沿って、生い茂る熊笹を踏み分け、あるいは河をわたり、あるいは倒木の連なる山間の密林を辿って、ようやく今の記念橋の所にいたり、仮小屋を建てたのである。

その仮小屋とっても木の皮で屋根を葺き、屑皮の上に筵(むしろ)を敷くといった拝み小屋で、1週間から10日間もそこに泊って、麦飯を焚き、ヤマベを釣ってお数(おかず)にしながら、さらに各自の小屋掛をしたのである。

その小屋とて掘立に木皮の屋根、それに笹壁で、床は白楊の細木を編んでその上に筵を敷くといったものだから、寝ると身体中の骨が痛くなるありさまであったという。

こうして8月網走支庁の着手検査が行われ、無事にその検査も通って、6戸の人びとは認許をもらったが、朝倉義衛だけは翌42年、ようやく成年に逹したというので正式な認可を得ている。[9]

■二人の草分けの人に導かれて

この後、朝倉義衛も開拓功労者、地域リーダーとして、村議として、大冷害からの復興などに尽力します。岡本政道が町長に当選した第1回統一地方選挙で村議に当選し、議会議長として岡本を支えました。

滝上というまちは岡本政道と朝倉義衛という二人の〝草分けの人〟によってまちづくりが導かれてきたのでした。最後に朝倉義衛町長による『滝上町史』の「序」の一部を紹介しますが、ここに書かれた先人への謝意は、町長自らの青年時代でもあります。また私たちが開拓の歴史からさらに多くのことを学ばなければならないことを教えてくれます。

そもそも、明治三十八年滝上町に一開拓者の手によって開発の斧が入れられてから、今日の繁栄を築くまでの歳月は、先人の汗と泪に満ちており、幾多の辛酸をなめて今日に至ったのであります。

想えば千古の密林におおわれた原始郷に、雪を踏み、熊笹を分けて入地したパイオニアは、理想と情熱に燃え、不撓不屈の精神を持って、報いられることの少ない一大事業に献身したのであります。

「星移り人変る」と申しますが、半世紀にわたる滝上町の歩みを記録に止め、先人の功労遣徳を顕彰することは、きわめて意義あるものと信じます。

今回「滝上町史」の刊行によって、わが滝上町の歴史と、苦難に耐えた郷土開拓の偉業の姿があますところなく明らかにされたことは、町民各位の愛郷心を昂め、今後の指針となるものと思います。[10]

【引用出典】

[1]『瀧上町史』1962・162p

[2]『瀧上町史』1962・162-163p

[3]『瀧上町史』1962・164-165p

[4]『瀧上町史』1962・117-118p

[5]『瀧上町史』1962・118p

[6]『瀧上町史』1962・118p

[7]『瀧上町史』1962・132p

[8]滝上町公式サイト>町政情報の中の>町長室の中の>町長室へようこその中の>平成30年度の中の>町長室へようこそ No.118 https://town.takinoue.hokkaido.jp/chosei/chocho/welcome/20180401/20180521.html

[9]『瀧上町史』1962・149-151p

[10]『瀧上町史』1962・序

【画像出典】

①滝上町図書館(北方資料デジタルライブラリー)http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/

②滝上町図書館(北方資料デジタルライブラリー)http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/

③滝上町公式サイト> 観光の中の>花だよりの中の>芝ざくらだよりの中の>平成25年度 芝ざくら開花情報一覧の中の>芝ざくら開花情報 本日5月10日から芝ざくらまつりスタート!

https://town.takinoue.hokkaido.jp/kanko/hanadayori/shibazakura/2013/0510.html