【別海】 別海の開拓 敗戦者たちの屍を乗りこえて(3)

連続冷害──許可移民たちの試練

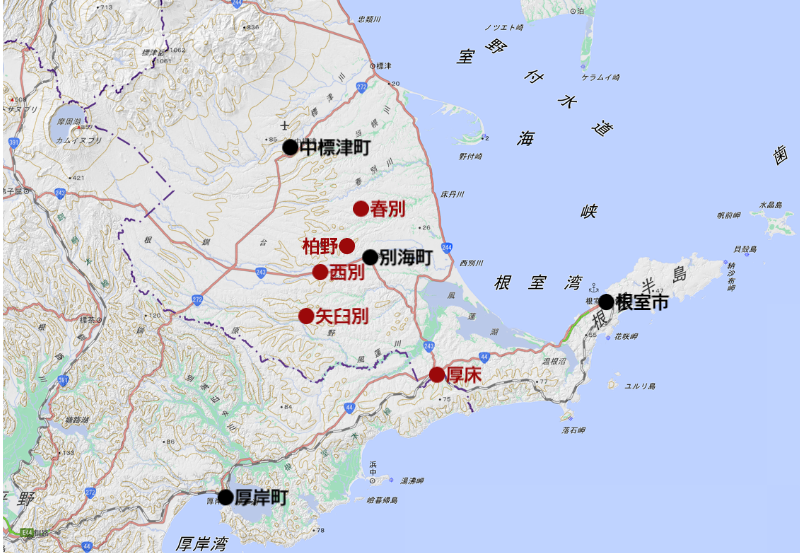

道北・道東地域の開拓が進まないことに業を煮やした政府は昭和2年「許可移民」という制度をつくります。入植者に見向きもされなかった地域に、多くの保護を与えて入植させようというものです。なかでもひときわ条件の悪かった別海には短期間に1万人もの移民が入植しました。しかし、北海道の自然は過酷です。容赦なく許可移民たちに試練を与えるのです。

■最初の試練 昭和4年の冷害

昭和2(1927)年、政府の手厚い保護のもと別海の地に移住した許可移民たちは、新生活への希望を感じる暇もなく、冷害に襲われます。

昭和4(1929)年、9月に入るまでは比較的温暖な気候が続き、農作物も順調に育っていました。しかし、9月に入り肌寒い日が続き、9月21日から23日まで3日に渡って霜が降りたのです。収種期直前の作物に甚大な害を与えました。

以前からの住民の畑地は5割程度の減収でしたが、許可移民たちの耕地は圃場整備が十分ではなく、減収率は89.5%を超えました。生活基盤の脆弱な新移民はたちどころに生活難に襲われました。

このため、当時の別海村長・鈴木東磨は被害調査を実施し、その査結果にもとづいて救済土木工事、種子肥料の給与の補助を申し出ました。しかし、「生活費を得るための土木事業は申請の約5割、種子肥料は6割にしか満たず、新移民は困窮の度合を深めていく」[1]のでした。

こうした中でも許可移民政策は続けられ、移民の2陣、3陣が入植して、昭和6年、別海町の農業戸数は2245戸、作付面積は1万2770町歩まで拡大します。

■2度目の試練 昭和6年の冷害

人が住まない場所に人が住もうとうする──このことで天は気分を害したのでしょうか。昭和6(1931)年、またしても冷害が移民を襲うのです。『別海町史』(1978)はこう言います。

昭和6(1931)年、前回の冷害の困窮からまだ脱却できない状況のまま、こうしてひたすら開墾や農耕に従事している根室原野の移民たちの上に非情にもふたたび冷害凶作が来襲した。この年における冷害は前回の秋冷害と異って、初春以来の気候不順がそのまま推移し、5月中旬の低気圧が日照をきわめて少なくし、作物の生育をおくらせたとされている。

そのため関係者たちは早くから凶作を予想しその対策にあたったが、低温冷害はそのまま収稚期まで推移したため、旧来の耕作地も新移民墾地も冷害にみまわれ、平均減収率は5割を超えた。[2]

昭和6(1931)年における冷害凶作は、4年の凶作に比しまだ幾分軽微であったが、4年の凶作のあと間もない凶作の襲来であり、また5、6年と新移民480余戸、472戸の入地後の凶作であるため、別海村内における困窮度は極度に悪化した。[3]

これに対して、道は①食糧の給付 ②生活費を充当するための救済土木工事実施、③種子肥料の給付、④岩田式籾削機無償給付などを行いましたが、事業量の増加した住民に対して十分ではなく、新移民の窮状を救うには足りないものでした。

昭和6(1931)年、村民は極度に食に窮し、漸くにして蕎や蕎麦や燕麦を主とし、玉蜀黍に馬鈴薯などはまだよい方であったとされ、栄養不良から来る衛生状態の悪化、小学校児童などの欠食などは必然的に悪疫の発生原因となった。[4]

■別海村民大会

昭和6(1931)年の凶作でどん底にあえぎはじめた民にたいする別海村当局の徴税の苛烈で厳重な督促、滞納者に対する耕馬や種子、食糧などへの差押えは、苦境にある農民たちを、さらに絶望にいやった。

しかし、それら差し押さえられる物資さえすでに無いものが多数を占める占める荒涼とした開拓原野のなかで、人々は開拓遂行への意欲もくじかれ、また既住者と新移民との利害軋轢、村行政当局や世話所行政への不満などから村内はしだいに不穏な囲気が醸成されていった。ことに村行政に対する憤満は著しく高まっていった。[5]

こうして昭和7(1932)年5月1日、西別市街で初めての「別海村民大会」が開催されます。矢臼別原野の鈴木金次郎が座長となり、次の宣言が採択されました。

一、原野の窮民に対して、本年度の蒔付期および収穫期間までの食糧と、播種に要する種子の給与を要望する。

二、農民の生活基礎が確立して、納税負担の実力が備わるまで、特別税反別割、特別税戸数割の徴収を免ぜられんこと。

三、農業生産奨励の意味において、原野の生産物に対しては植民軌道の運賃を無賃とせられんこと。[6]

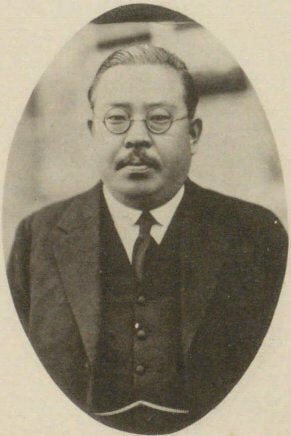

佐上信一北海道庁長官①

大会は、別海農民代表として土谷旗八郎(別海農会副会長)、近藤重清、中尾明の三名を選出して、5月11日決議文を持たせて札幌に向かわせました。

これを受け取った佐上長官は、米556俵、身欠ニシン96万2400本などの緊急援助を決めて、直ちに別海に送ります。村税の強制徴収についても、国の移民政策に反するものだと善処を約束し、救済土木工事の実施を決めました。また植民軌道については、厚床ー中標津間の産物輸送を半額としました。後に入植者の産物輸送は無料となります。

このような佐上長官の対処によって、また新たに着任した原熊一別海町長の采配もあり、事態は落ち着きを取り戻すかと思われました。

■第3の試練 昭和7年の冷害

人を確実に殺そうと思えば弾は必ず2発撃て──と言います。昭和7年、北海道の自然は確実に別海から人を老原相とします。この年、前年を上回る大冷害が別海を襲いました。

しかし、昭和7(1932)年、根室原野における未曾有の冷害凶作といわれたその兆候が6月29日の大霜害として現われ、作物に壊滅的な打撃をあたえるに至ったため、またもや原野移民は著しい衝撃をうけた。

ことに、こうした連年の凶作現象は初めてであるためその衝撃は大きく、さらにその後この霜害によって壊滅した土地に、再び天候不下をおして困苦して播種した蕎麦も、引き続く冷雨の気温低下によって発芽しないなどの現象があらわれるに及んで、農民の危惧感は極度に高まっていったが、こうした連年の凶作の進行とともに7年8月15日には根室管内各村の農民の食糧保有状況は全く底をついてしまった。[7]

この深刻な事態に対して別海農民は大会を開いて声を上げました。昭和7年8月10日西別小学校で農民大会が開かれたのを皮切りに、さらに南矢別、柏など、各地で連鎖的に大会が開かれました。

8月10日、西別小学校で催された農民大会は加が約500人にも及んだ。座長は平新蔵が、議案説明に貞宗円作があたり農民代表による要望や糾弾など熱気をおびた討議が展開されたが、とくに事の大さを察知した当時の北海タイムス、小稼新聞、根室新聞、根室毎日タイムスなどの記者が取材参加しながら積極的に農民の立場から協調を示唆したと言われる。こうした討議の末、次の14項目にのぼる決議を採択した。

一、凶作に因る救済のための食糧補給

二、救済工事の施行

三、二十町歩農業の実現

四、国有林立木無償払下げ

五、畜牛無償貸与

六、 農業政策の根本改善

七、納税の実力が備わるまで免税の事

八、 製酪所並びに集乳所設置全額補助

九、昭和八年度種子肥料補給

十、 農民に対し無料診療

十一、本年度肥料代全額補助

十二、生産物に対する輸送運賃全額免除

十三、 自給肥料に対する補助

十四、 製糖所の設立 [8]

この西別小学校の農民大会を皮切りに、南矢臼別原農民大会、西春別・上春別原野の柏野小学校農民大会、上西別農民大会、春別農民大会が催され、札幌に陳情に向かう代表団が選出されました。

■転地願──ここから出してくれ

各地の請願内容は西別小学校農民大会14条を踏襲したものですが、上春別では395名は「吾等は永住の地を去るに当り、根室原野を墳墓の地と定め移住し、爾来四カ年精励、今日に至るも、連年の不作不況に遭遇し、期待は根抵より破壊せられ、絶望その極みに達し、今や食糧すら窮している状態にあり」[9]と述べて「転住願」に連署しました。国の許可移民政策に乗って別海原野に入植しましたが、元の土地に戻して欲しいというのです。

別海各地の農民大会で選出された代表は、むしろ旗を掲げた地区農民に見送られ9月18日と19日に別海を出発しました。次は町史に引用された代表団の一人、井出裕之助氏の手記『井出日記』の一節です。

急速陳情の段取り整わば、いよいよ中尾氏先頭、柏野発中西別へ向う。中二、三軒の農家を廻る、皆悲惨の暮しに一同同情の外なし。正午、中西別市街着。鱒数本の丸焼にて樽の儘茶碗酒賜り、中尾氏と私は一行に代り御礼を申し、馬トロ数台に分乗し、トロ上にはムシロ旗を立て記念写真小沢氏撮る。

涙とともに万歳唱へらる。私はみずから感涙す。中尾氏は私の顔を見て「井出さん、しっかりやろうよ」と、私の心を慰めた。自分は氏の心を感謝す。

上西別より森川繁治、幾田氏陳情と同道。西別へは午後着す。原村長三ケ尻次席ほか役場員相山旅館の玄関にて「村長は後から行くから、しっかり頼む」と万歳しつつ挨拶したり、西別には地方人、山の如く集まり居れり。中尾氏と私はムシロ旗はどこに卸すよう忠告したり。吾等一行は軌道にて厚床へ向ふ。[10]

このようにして別海陳情団は悲壮な決意を胸に佐上長官が待つ札幌へと向かったのでした。

【引用出典】

[1]『別海町史』1978・別海町・370p

[2] 同上・372p

[3] 同上・374p

[4] 同上・375p

[5] 同上・376p

[6] 同上・381-382p

[7] 同上・382-383p

[8] 同上・384p

[9] 同上

[10] 同上・386p

①https://ja.wikipedia.org/wiki/佐上信一#/

②別海町公式サイトhttps://betsukai.jp/kyoiku/culture/bunkazai/cho_bunkazai/okuyuki_eki/