【別海】 別海の開拓 敗戦者たちの屍を乗りこえて(4)

長官の救民救済──この佐上を信じてくれ!

昭和4(1929)年、6年、7年と連続凶作を受け、生存ギリギリまで追い詰められた許可移民たちは、農民大会を開いて要求をまとめ、北海道長官に直訴すべく、なけなしの現金を集めて代表を札幌へと送りだしました。昭和7(1932)年、治安維持法の時代であり、大規模な農民反乱と受けとめられかねない別海移民たちの願いは長官に届いたのでしょうか

■別海農民代表、長官と面会

別海農民代表が札幌に着いたのは、根室・厚床駅を発った翌日の9月20日夕刻。駅には長官との面会を仲介した木下代議士、中島元道会参事らが待っていました。一行は休みも取らず真っ直ぐに道庁赤レンガに向かいました。

佐上長官は、一行が説明する根室原移民の悲惨な状況を黙って聞いていました。代表団の話が終わると、おもむろにこう語ったといいます。代表団の一人、井出裕之助氏の手記『井出日記』の一節です。

佐上長官も最後に目に涙を潤し、私に向い、「僕も帝都震災の際、食糧配給係官をなし、罹災民には同情す。一日も早く帰って一同を安心させたまえ」と、熱情ある御言申されたり。[1]

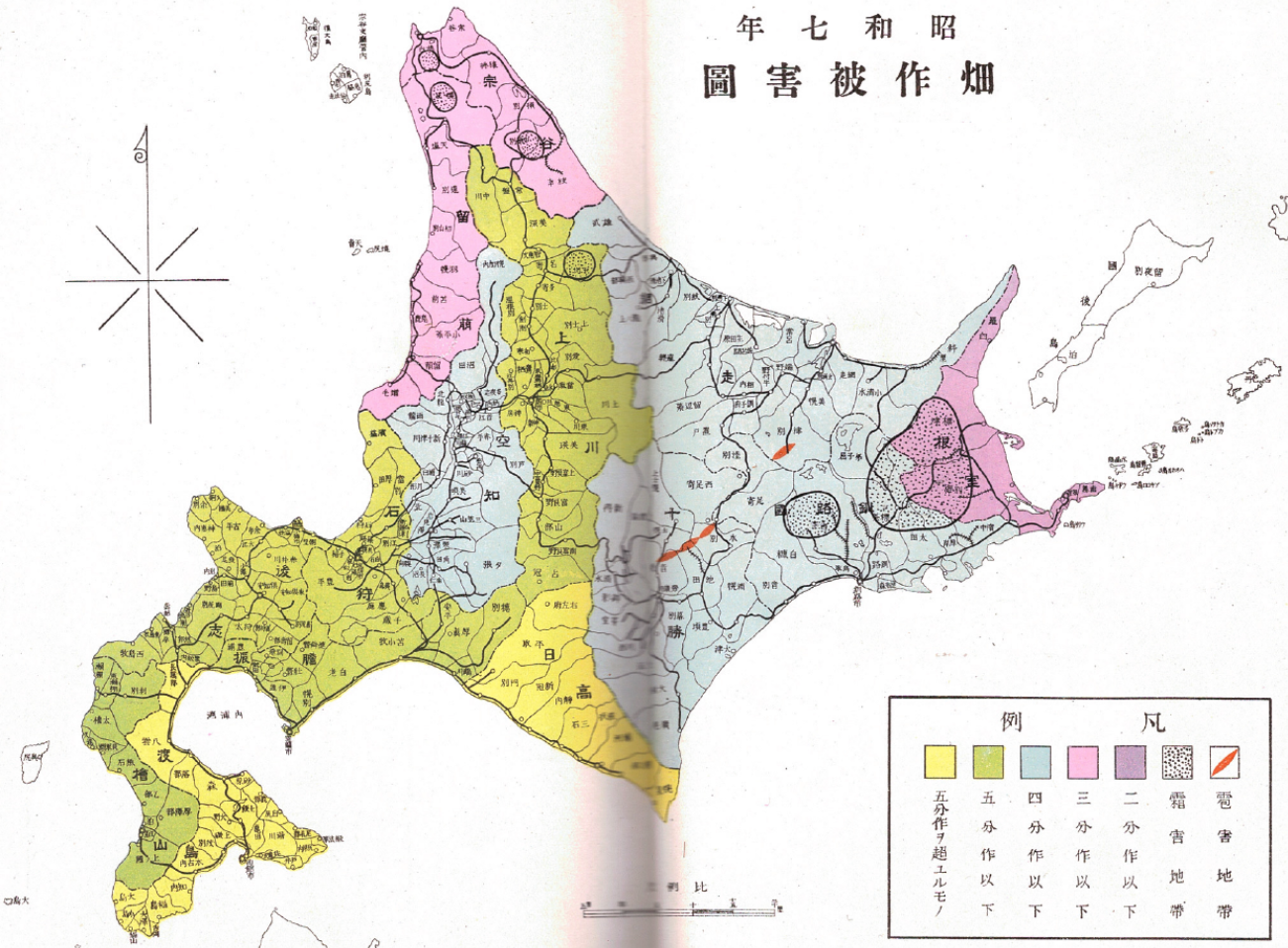

昭和7年 畑作被害①

佐上長官は、明治15(1882)年、広島県五日市村に生まれ、第一高等学校から東京帝大、そして内務省へと進んだエリート中のエリートでした。北海道の他、岡山県、長崎県、京都府の知事を歴任しています。大正12(1923)年の関東大震災の当時は、内務省の土木局道路課長でした。

京都府の公式サイトは、北海道長官の前職、京都府知事時代の佐川長官をこう紹介しています。

明治15(1882)年(1882)、広島県生まれ。内務省大臣秘書官、神社局長などを務め、岡山・長崎県知事、地方局長を経て京都府知事に着任した。

政友会色が濃かったにもかかわらず、時の浜口雄幸民政党内閣が彼を京都府知事に据えたのは、三部制経済撤廃の後始末に他に適任者がいなかったことや、彼が地方制度のプロだったことによるが、本人は不偏不党をモットーとした。

佐上知事の予算は模範予算といわれ、不況にあえぐ府民の救済にも効果を挙げた。また懸案であった伏見市ほか26町村の京都市への編入も実現させた。退任後、北海道庁長官に転出。[2]

この時代、エリートでありながら庶民の暮らしを気にかける能吏であったことがうかがえます。

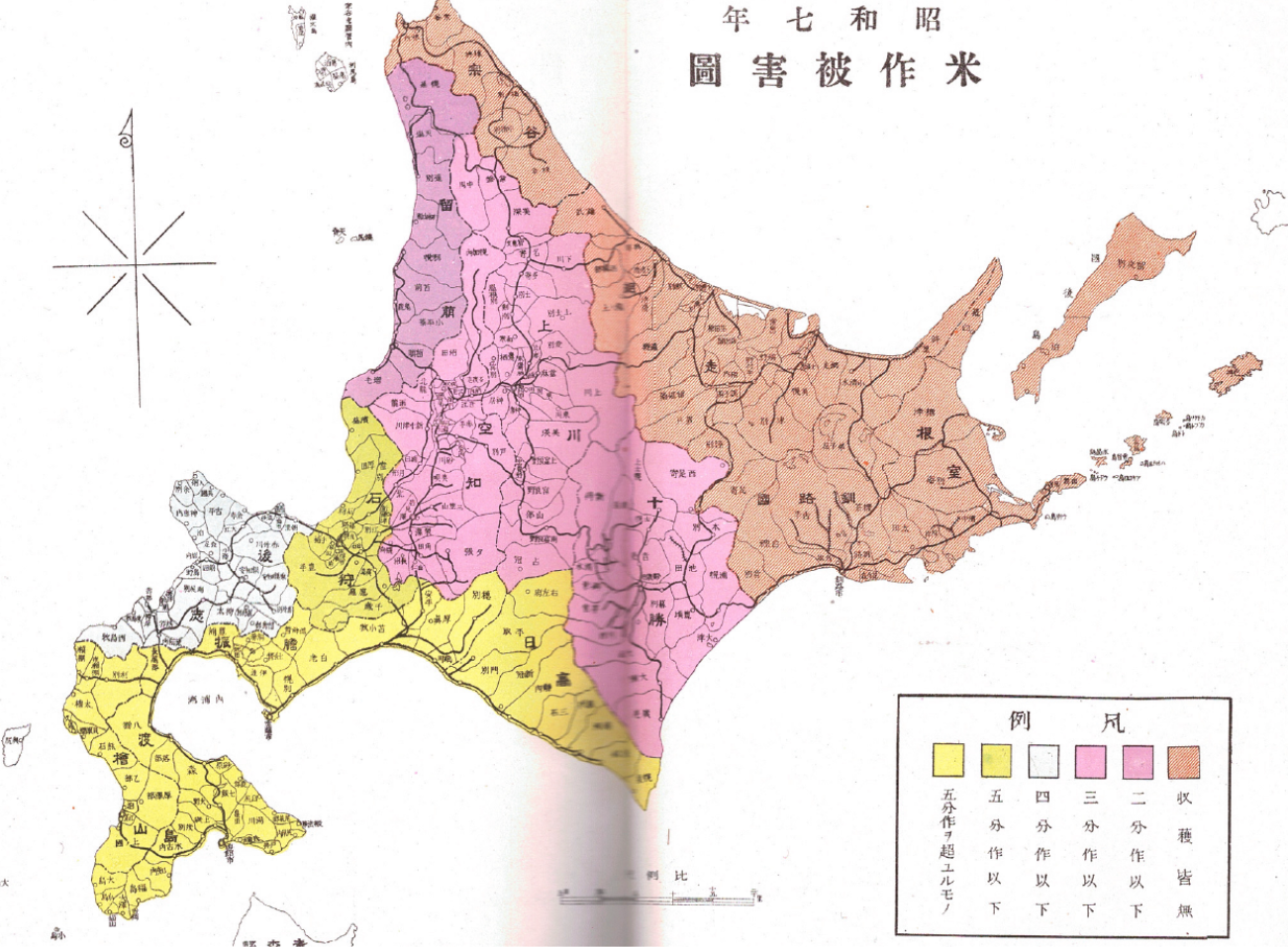

昭和7年米作被害②

■陛下の赤子、一人たりとも飢えさせることははできない

自身で体験した関東大震災の惨劇と重ね、対策の必要を感じた佐上長官は、十月中旬早くも現地視察に赴きました。

根室原野と釧路原野を視察した長官は、守屋根室支庁長、若林次郎技師の案内で西別・中標津・計根別・虹別の四カ所を訪ね、多数の移民から直に話を聞きます。そして疲弊しきった農民にこう声かけたといいます。

各原野での疲弊しきった農民との対話の中で佐上長官は、

『諸君の更生計画は今後、道庁が責任を持って必ず実行し、生活上も、農業経営上も諸君には決して心配させないから、今後一層の努力を望む』と、道庁の救済方針を言々句々、かんでふくめるように話したのち『陛下の赤子、一人たりとも飢えさせることははできない。この佐上を信じてくれ。佐上は責任をもって諸君の更生を必ずはかる』と

空箱に立って話を結んだとき、聴衆は寂として声なく、空箱の上に立つ長官は黙して語らず、原野の秋にわたる夕暮の風は冷たかったと、そのときの長官と農民たちの劇的対話が伝えられている。

そしてさらに『欺されたと思って十年張ってくれ、きっと笑って手を握り、肩をたたき合う日が来るぞ』といって激励してまわった。[3]

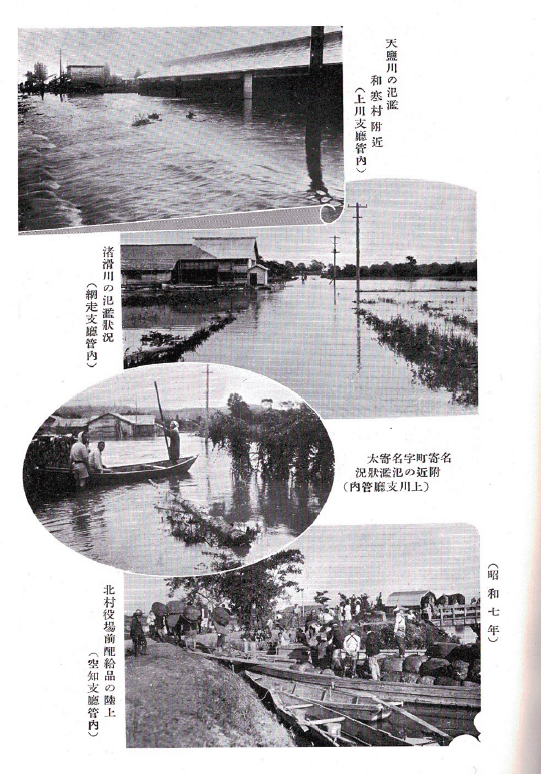

被災地を巡回する佐上長官③

佐上長官は帰庁後ただちに、一時的応急対策と恒久的更生対策の両方を命じます。そして以下のことが矢継ぎ早に実施されました。

- ①農山漁村振興土木工事による救済

- ②水害および凶作救済工事による救済

- ③義損金による救済

- ④食糧品の給与

- ⑤政府払下げ米の要請

- ⑥種子および料配の給付

『別海町史』(1978)は、この時の救済策の具体的内容を次のように伝えています。

農民の生活確保のための救済土木工事は農山漁村救済土木工事として、この冬期には拓殖費一般経費より総額45万541円を支出し、中標津ー伊茶仁線、別海ー根別線、西和田ー幌尻線など13線の改修および新設工事が行われ、従事した被災民は、平均1戸当り60円の所得を得て生活の糧とすることができた。

その他、税の減免、医療救済、肥料資金貸付など、種種の対策が実行され、また全国からまた全国各地から塩・味噌・布団・本・鉛筆・雑記帳・ゴムなど、食料品や日用品などの救済品が送られてきた。[4]

陛下の赤子、一人たりとも飢えさせることははできない。この佐上を信じてくれ──こう叫んだ長官の言葉に嘘はなかったのです。

■佐上長官、NHK放送原稿

ここに昭和7年10月7日、佐上長官がNHK札幌放送局から全国に窮状を訴えた放送原稿があります。抜粋して紹介します。

なお、この昭和7(1932)年は、別海・釧路は冷害被害に遭いましたが、道央、道北では集中豪雨で石狩川が氾濫し、大水害を巻き起こしました。長官の全国へ呼びかけは、別海農民一行と会う前です。話の中心は水害となっていますが、佐上長官の人となりに触れるには十分と思います。

私は、昨夜管内各力面の視察から帰りまして、ただ今、札幌市よりラジオを通じまして、北海道における本年の水害並びに凶作の実情を申し述べて、全日本の皆さまに深甚なるご同情ご後援をお願いしたいと存じます。

ご承知の如く本道の拓殖は明治維新の宏謨(こうぼ=大きなはかりごと)に基づきまして、明治2(1869)年開拓使の設置せられたるに始まり、爾来60有余年の間、官民一致の努力によりまして、今や人口280余万、生産年額6億円にたらんとしているのであります。

しかしながら、これを本道の将来をみますれば、いまだ開拓の途中にあるでありまして、前途施設すべき事項は極めて多いのであります。

かくのごとく未だ開拓途上にある我が北海道は、幸運にも昨年は未曽有の凶作に遭い、農作物の減収は実に5800万円の巨額に達し、道民をして非常なる窮境に立たしむるに至ったのであります。

その当時においては、直ちにこれが救済の計画を立て、政府の援助のもと、全日本の皆様のご同情と官民一致の協力により、これの政策を行い、多数の農民は、窮乏の中にもようやく今週秋までの生計を営んできたのであります。

一般の農民は昨今の不況に苦しみ、この凶作に遭いながらも、ただただ今年の秋の収穫の良からんことを唯一の楽しみとして営々農事に勤しんできたのであります。

北海道の農民の間に、春咲く花によって年の富凶を占う習慣があります。それは北海道の春の魁として、山にも野にも咲く、内地の木蓮に似た辛夷(こぶし)の木に白い美しい北の花を咲かせば、その年は豊年であるということであります。

昨年は凶作で辛夷の花がよく咲かなんだが、今年の春はいたるところ、山にも野にも、辛夷の花が白く美しく咲きました。

それがため地方を旅行いたしますと、純朴なる農民は汽車の中で、沿道に辛夷の花がよく咲き誇っているのを指して、今年は豊作だと喜びいさんで話しているのを、たびたび聞かされたのであります。

本年は気候も春先より順調でありまして、6月には高温寡雨多照の状態を維持しましたが、7月に入ってからは概して陰惨多雨寡照に経過いたしましたので、各種作物の生育に遅滞を来たしました。

ことに8月下旬または9月上旬から中旬にかけて、本道各地は、概して申しますれば日高・根室・釧路・十勝等除いて大雨に襲われ、これがため石狩・天塩の二大河川をはじめとして道内の大小河川は一斉に氾濫し、明治31(1898)年以来の大洪水の惨禍を被るに至ったのであります。

水害を免れた地方においても、連日の降雨低温のため畑作物はもとより、稲作も開花結実に障害をきたし、ために昨年の大凶作の不幸を重ねるにいたりまして、その被害総額は実に6500万円以上に達し、はるかに水害に被る損害の額を数倍するに至ったのであります。

本道は近年、わが国一般経済界の影響により、著しく不況の域を辿りつつありましたが、特に支那事変発生後、重要物産たる海産物取引の減退はいっそう道内経済界を不況ならしめ、これに加うるに昨年の凶作によりまして、その程度に更にますます深刻の度を加えて参ったのでありますが、本年に至りてまたまた未曽有の大水害と大凶作に遭遇して、二重の被害を被り、全く道民をして悲嘆の縁に沈ましむるような大打撃を被るに至ったことは、誠に遺憾の極みでありまして、本道開拓の前途のため、誠に憂慮に耐えない次第であります。

本年における水害凶作による被害の程度を、昨年の凶作に比較いたしますれば、本年はすこぶる深刻であって、収穫皆無の地方は昨年よりもはるかに多く、総被害額もまた昨年よりもはるかに多額に上っているのであります。

しかも、これらの罹災者はすでに昨年の凶作の打撃を受け、今年また水害凶作の来襲を受けたのでありますから、罹災者の苦痛は、まさに昨年のそれに倍するものがあるということは極めて明瞭なる事実であります。

いわんや本道の農民は、かつて内地方面から移住し来つてより年代を経ることが久しくないので、いずれも未だ資力が充分でなく、その基礎が強固では無いのであります。

この農民が、このような幾重にも繰り返した打撃を受けておりますから、その苦痛はひとしおであると言わねばなりません。

内地の人の想像も及ばぬことは、石狩・空知の大平原を流れる石狩川は流域1千万里にわたり、これに流入する大小の河川は100以上に達し、かつ地勢平坦にして勾配極めて緩やかなるがため、緩流でありますから、豪雨の場合には水嵩の増し方は急激ではないが、減水遅々たるがため、各所に膨大なる浸水地域を生じ、その大になるものは長10里幅5里に達し、水深は25尺以上に及んでいるところが少なくないのであります。

昭和7年の水害④

これが内地の河川でありますと、豪雨の場合にはいずれも急流が多いので、水の増し方は急激であるけれども、減水が極めて速やかなるがために、人畜の死傷並びに家屋の流出は多いのではありますか、農耕地の被害はさほどでもないのであります。

しかし北海道においては、石狩川のこのたびの水害のごときは、だんだん水かさが増し、前後8回も洪水を繰り返したので、長きは2~30日の間も浸水していたような箇所が少なくないので、ために水に浸かった作物は、水田たると畑作たるとを問わず、いずれも全部腐食して収穫皆無の状況であります。人畜の死傷や家屋の流出の少ない割には、その被害の程度は実に著しく、全く言語に絶する次第であります。

私も水害地方慰問のため旅行いたしまして、その広々とした美田沃野が目の届かぬばかりの広さにおいて、全く一面の泥海と化して、その間に点々と沖島のように浮いている農家を眺めて、その惨禍の想像以上の甚だしいのに驚くとともに、誠に罹災者に対し同情の念を禁じることを得なかったのであります。

しかして私どもが水害凶作地を観察した間において、私を最も感動せしめたのは、度々の天災に打ちのめされている農家が、飢餓線上に立ちながらも、この苦難と戦いつつ、厚生の意気を揮つて奮闘努力を続けていく真剣な態度であります。

水害または凶作のため、せっかく穂の出た稲も色あせて、ほとんど収穫の望みなき一望千里の稲田の中に、秋の冷風に吹かれながら、そこにもここにも、明年の稲作に害になってはならぬと、せっせと雑草を抜いている姿を眺めては、何とも言えないような感に打たれたのであります。

かくのごとく北門開拓の重任を果たすべき純真素朴の農民に対し、速やかに再起の方策を講ずることは、誠に現下の急務であると存じます。

すでに水害凶作地方に対しては、各応急の措置に関し、最善の努力を致したのではありますが、今後はさらに進んで、これが徹底的な救済を行わなければならないのであります。

中でも食料の窮乏せる地方に対しては、政府米の払下げを行い、食糧上の不安なからしめ、また種苗・種籾・肥料・飼料の不足せる者に対しては、低利資金を持って配給を行うとともに、間接救済の方法として救済土木工事を起工して罹災民に賃金を得さしめ、さらに治水事業を行うとともに、農業の合理化を促進して、今後かくの如き天災に関しては、できうる限りその被害の程度を軽減するように、全力を挙げなければならぬと信じます。

以上は本道の水害並びに凶作の状況の対応でありますが、私どもは既に申し述べました方法によりまして官民協力して各種の施策を講ずるべく最善の努力を捧げているのであります。しかしながら法規に基づく施策や罹災基金法による所定の経費のみをもってしては、到底救済上万全を期すことは難しいのであります。

内地に比して冬の来ることの早い北海道においては、速やかにあらゆる方法により、その生活上の窮状にある人々に対して公私両面より十分の救済を行わなければならぬと信じまして、本道においては官民相計らって北海道水害共済会を道庁内に設置して、広く道の内外に亘り、全国同胞の御同情に訴えて義援金を募集することと致したのであります。

願わくば全国の同報各位は本堂の実情に際し、博愛共存の大義により、深厚なる御同情とご支援を賜わらなんことをこの場合においてあわせてお願い申し上げて私の放送を終わることといたします。[5]

【引用出典】

[1]『別海町史』1978・別海町・386-387p

[2]京都府公式サイト> 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 知事の部屋 > その他 > 歴代の京都府知事 https://www.pref.kyoto.jp/hisho/11100003.html

[3]『別海町史』1978・別海町・390p

[4]同上413p

[5]『北海道水害凶作に関する特別講演集』札幌放送局・1932・社団法人日本放送協会北海道支部・1~8p(一部割愛)

①②③④ 『北海道凶災害誌』1937・北海道社会事業協会・口絵