【別海】 別海の開拓 敗戦者たちの屍を乗りこえて(5)

佐上長官の励ましに頑張り抜いたのであった

別海、そして根室・釧路地方は、今や日本を代表する酪農地帯です。しかし、わずか90年前は「根釧放棄論」が真面目に議論されていました。開発しても無駄であるというのです。この不毛の大地を今の姿に導いたのは、一人の傑出した行政官でした。

■根釧を救う恒久対策

昭和6(1931)年、7年の連続凶作で窮地に陥った別海町。佐上長官の迅速な救済策で最悪の事態は免れました。しかし、今年はなんとかやり過ごせたとしても、現状のままでは再び凶作に襲われることは火を見るより明らか。佐上長官は恒久対策の検討を指示しました。

佐川長官の恒久対策は「根釧原野農業経営方策」と呼ばれ、現在の酪農王国別海の出発点になるものですが、この樹立には、宇都宮仙太郎、黒澤酉蔵ら北海道製酪販売組合連合会(酪連)が大きな影響を与えました。『別海町史』(1983年)は次のように伝えています。

根釧が昭和6(1931)年、7年と連年冷害におちいりはじめた7年7月には、酪連は事態の深刻さに常務理事佐藤善七を早くも現地に派遣し、実態の調査にあたらせた。佐藤は原野の状況をつぶさに調査、『根室原野2万の農民は食するに物なく、働かんとも業なく、まさに一揆の様相をはらみ、凄惨をきわめている。急に対策を要する』と結果を報告した。

会長宇都宮仙太郎 専務理事黒澤酉蔵、佐藤善七ら首脳は協議のすえ、7月19日、すなわち凶作冷害で別海村など農民大会代表などが道庁に陳情、請願に及ぶより早くすでに、主畜農法を確立すべしとして、次のように『根釧原野農村の更生は、酪 経営による主畜農法を確立し、従来の指導方法を改め、徹底的に畜牛の飼育を奨励、開発発100年の大計を樹立せざれば、永久に冷害凶作の克服は不可能である。しかしして、このため必要とするる産乳処理機関の集乳所や製酪工場の設置は酪連において具体的に計画して、その衝に当りたい』と、献策を行った。[1]

さらに酪聯は9月2日にも「北海道農業革新建白書」を佐上長官に提出して、農業の構造転換を求めます。そこには次のような文言がありました。

昨年並に本年の気候に鑑み本道における農業の根本的革新を断行するのは刻下の急務。即ち牛馬100万頭増殖計画の完成を促進し、乳製品の拡張、特に海外輪出への計画を樹立するには、最も機宜に有したる方策なりとす。よって道庁は速やかに右計画を確立せられることを望む。

適地産地の原則は千古を貫く大真理なり。本道の気候風土は概して酪農適地たるは多言を要をせざる所にして、就中水稲の適せざる地方は全部酪農を主体とする有畜農業に依らざれば、農家の生活は断じて安定し能わざること明にして、昨年並に本年の天候作況等之を証明して余あり。[2]

昭和初期の農民①

■根釧原野農業開発5カ年計画

この建白は、この後、根室、釧路で行われた各種の農民大会の決議に取り入れられ、長官を大きく動かすものとなりました。かくて佐上長官は、昭和8年1月、根釧原野の恒久的対策として「根釧原野農業開発5カ年計画」を打ち出します。

佐上長官が根室原野に降り立って窮乏する農民と膝を交えて話し合い、各地を視察してからわずか3力月という短期間の策定機関であったが、多くの世論や意見のわき立つなかで佐上長官の、その決断と勇気が、ここに根釧農業の新しい発展への基礎を確立したのであった。[3]

と『別海町史』は評しています。

「根釧原野農業開発5カ年計画」の概要は、昭和8年から昭和12(1937)年までの5年間で、

①農家1戸のあたりの経営面積を20町歩に拡大

②8割補助で年間で根室管内400頭、釧路管内100頭、5年間で2500頭の乳牛と牝馬1000頭を導入

③その指導のため各移住世話所に農事・畜産の専任技術員を配備する

④これらの実現のために経費約1081万円を投入

という大胆なものでした。経営面積20町歩を実現するために、転住農家の募集を行いました。疲弊した農家が次々と呼びかけに応え、別海全体で218戸のも農家が転住にしました。そして、この地に骨を埋めようと決意した農家が残りました。

佐上長官の英断による主畜農業5カ年計画は、昭和8(1933)年から予定路線にしたがって実施され、一部農民は転住希望にもとづいて離村していったが、残された大部分の農民は、従来の穀菜農業から酪農を主体として、新しい牛飼いや搾乳の苦労にとまどいながらも、忍苦して努力をつづけ、昭和12(1937)年に5カ年計画が終了するまでには別海村の乳牛育養頭数は3000頭にいたるまでに伸長した。

こうして、ようやく別海村をはじめ根釧原野には酪農の基礎が確立をはじめ、農民表情にもはじめて笑顔が浮んできた。しかし、それまでのはやはり筆舌につくせない苦難の連続であって、佐上長官の励ましの言葉に可能性を託して頑張り抜いたのであった。[4]

この頃の記録として『別海町史』が引用している昭和16(1941)年12月発行の「北日本評論」の1節は胸を打つものがあります。

土とともに生き、土とともに死なんと固く誓った原野住民の信念は不動なものだった。倒れて後止むは、よくいわれる言葉だが、彼らは倒れて後止まぬ、との悲痛なる決意のもとに、肉をそぎ、 骨を削ってがんばり続けたのである。[5]

昭和初期の農民②

■別海原野再訪記

佐川長官の任期は、昭和6(1931)年10月から昭和11(1936)年4月で、5カ年計画の完成は見届けていません。北海道長官を退官した後は、民間団体の役職に就いていました。

戦時色の強まった昭和18(1943)年8月、佐上長官は防空協会理事として防空態勢の視察として久しぶりに根釧原野を訪れました。『別海町史』が引用する昭和18(1943)年8月22日付「読売新聞」に寄せた佐上長官自身による別海訪問記は読む者を涙させます。

同乗の植松君(標津村長)が「閣下を歓迎しているのです」と説明してくれたが、植松君に説明されるまでもなく、私の眼は涙であふれそうになっていた。

あの老農が何という人であるか、私の記憶からはるかに消え去っている方ではあるが、あの人は今日の今頃「佐上がここを通る」ことを待っていてくれたのだ。

現代の牧野③

私はあの老農にはなんのつながりもないはずなのに、あの人は私の来たことを、あんなに喜んでくれるのだ。こんな感激は、2日間の原野の旅でしょっちゅう味わされたことだった。

車が農家の傍らを通ると、立派なサイロの下より住宅よりも綺麗な牛舎の軒先に、家内中の人たちが揃って歓迎してくれたりした。

私はかって長官として十数度この原野を見てきたが、こうした真実のこもった歓迎をうけたことはなかった。もちろんその頃は肩書きがものをいう仰々しさはあったが、「おとつっあん、ようきてくれた」というような親しみというか、こまやかさとでもいうものがなかった。

それは私の責任でもあるが、裸の佐上に還って私はつくづくと原野民の素朴さに胸を打たれるのであった。

想えば夢のような昔でもある。昭和5・6・7・10年と打ち続く冷害と凶作に、広漠180方里の根室原野は生けるもの悉くが死線に彷徨した。6月の大霜害などという常識では夢想もできない事象が起った。

今も私の記憶に残る光景は計根別の畑である。見る限りの麦畑であったが、穂は1本も生えず、根元にはジメジメと苔が生えて、その畦には臍をさらけ出した子供達が、もしや一穂の青枯でもと探している姿である。

ヒソヒソと話し合う人達の群をとりまくのはしめっぽい、陰惨な暗い影で、はては「1万人のボロの行列」にまで拡大した。

この中へ私が7年10月乗りこんでいった訳だが、当時釧路と根室の両警察署では、「長官がこの騒然たる原野に足踏みを入れることは危険だから思いとどまってくれ」としきりに止められたけれども、私には私の信念と真心があった。

「原野民」とともに「君達だけを苦しませはしない」とたったこれだけだった。

別海、標津、根別、虻別の4カ所で私は腹を割って農民と語り合った。「欺されと思って10年頑張ってくれ。笑っつ手を握り 肩を叩き合う日が来るぞ」と──。そして標茶まで帰って来たとき、釧路署の人達が「長官が無事で帰った。ヤレヤレ」と 胸をなでおろしたと後で聞かされた。

実際、その頃は道会でもまた言論界でも、根室放棄論が圧倒的だった。「移民を全部他に移住させて訓練場にでもして、馬糞で土肥を肥やし、あとで作物でも作らしたら」とさえ極論されたのである。

その瀕死の原がこんなにも立派に復興したばかりでなく成長した。

当時作物がよくても年産76万円の原野が今日生産12万00円の原野の中核をなす。別海、標津両村だけで貯蓄43万0円を引きうけてなお余裕を残す──これはどう考えても、どうソロバンをはじいても割り切れない東条方式そのままである。

言い換えれば、谷底からいっぺんに山の上に飛び上ったような発展充実ぶりで、今でも植松君や原君(別海町長)からからいろいろ報告を承っていたものの全く予期以上のものがあった。よく驚異的というが、この言葉は根釧原野10年の今昔を対照としてピッタリとあてはまるような気がする。

凶作に打ちひしがれたあの弱腰のどこにこの大飛躍をなし遂げる力があったのであろうか。主畜農業転換の根本方針を樹てたものは道庁であった。しかし、それを血と汗とで戦い抜いたものは、実に手拭を振った老農であり、下に頭を下げてくれたあの人達ではないか。

ありがとう、よく頑張ってくださった。

私はもう昔の長官たる佐上ではないが、然し、原野の人たちとは単なる元長官というだけのつながりではないような気がする。

根室原野復興のためには随分無理も言った。10を100に匹敵さすような努力をも要求した。よろこばれたこともなかったではないだろうが、随分恨まれもしただろう。然し、10年後の今日「笑って手を握る日」に恵まれたのだ。

恩讐の彼方に愛情を超越して「佐上さんよう来てくれました」といわれたあの人々の一言に私はなんと答えたらよろしいのであろうか。

上春別で私が部落の人たちに、心からお礼を申し上げて会場を出ようとする時に、篤農家井出礼祐之助君が「佐上さん」と呼びながら追いいすがってきた。「何か用か」ときくと「いやなんでもありません。ただお顔がみたくて」と涙ぐんでうつむいた。大のおやじの胸にも子供のような純な美しいものがる。

私も眼頭が熱くなって「しっかり頼みます」と手を握ったら、「閣下、そのころは本当に無理ばかり申しまして……」とあとはなにも言えずに、眼をこすっていた。

私の頭は白くなった。しかし、育ての子はスクスクと成長して立派に国家へのご奉仕をしているのだ。かつての「根室原野放棄論」を見事に見返して、逞しさしに満ち満ちて堂々と前進しているのだ。

血と涙をもって、ともにつながる敬愛なる原野の人たちに、佐上は、次の言葉を餞としてご挨拶としたい。

「家畜と土地を可愛がってください。それは本当の意味、酪農王国の建設です。満州の農業と内地高原地帯農業もすべて諸君を指導者としていることの自覚において──」[6]

佐上長官(このときは元長官ですが)は、この別海訪問の3カ月後の11月29日、別府にからの帰路の途中の列車内で脳梗塞に倒れ、62歳の生涯を閉じました。その訃報に接した別海の人々、根釧原野野人々は、声を上げて泣いたといいます。

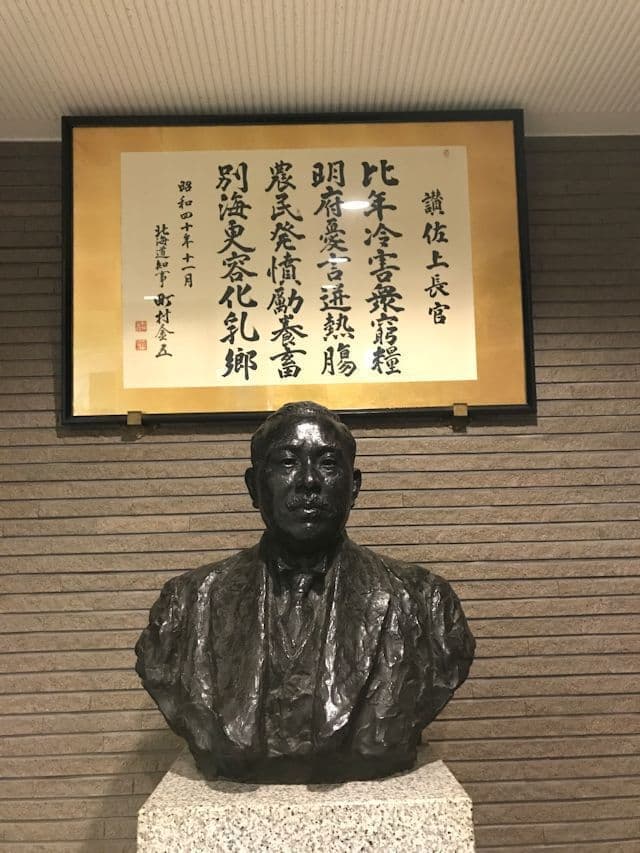

戦後の昭和41(1966)年8月10日、別海では乳牛飼育頭数21万頭を達成したことを機に、佐上長官の銅像が造られ、除幕式が行われました。製作は佐上長官と親交のあった加藤顕清。そして賛を揮毫したのは町村金五北海道知事でした。

佐上長官像と町村長官の賛④

【引用出典】

[1]『別海町史』1978・別海町・392p

[2]同上・392−393p

[3]同上・392−393p

[4]同上・398p

[5]同上

[6]同上・399ー402p

①『別海町郷土資料館だより』No205・2016年8月号

②同上

③別海町公式サイトhttps://betsukai.jp/profile/gaiyou/

④中標津町郷土館ブログ 学芸員日誌2 http://nakakyou.blogspot.com/2016/10/blog-post_26.html